toxicosis salicilia - Revista Clínica Española

Anuncio

Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 26/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

tッセ@

·o'n de dosis hasta alcanzar en el líquido espi•'

•

eッNセ@ una d os1s. d.e

nal una 」ッョ・エイ。セキ@

nociva.

ョオュ・イ。」ゥセ@

conocida,. ・ウセ。@

reaccwn no .se カセイ[ャᆳ

ficaría jamas, y se ev1tana que una doslficacwn

'nicial no matemática, además de la reacción

セゥエ。、@

nos colocase en caso de cierta rebeldía

ante Qセ@ posibilidad de una estreptomicinresistencia precoz.

RESUMEN.

cJ

Se publica un caso de meningitis tuberculosa

curada clínicamente y humoralmente con dosis

exiguas de estreptomicina intratecal. Se hacen

consideraciones respecto al caso.

BIBLIOGRAFIA

Amer. J . Dis. Chlld., 22, 18 mayo 1947.

FO:>TAI!'E. Cit. debrセN@

-Pediat. Listy, 3, 1 enero 1948.

Cit. Dmnt.

chroセi@

IS y ZERVOl!.

Lancct, 6529, 16 octubre 1948.

Dmat y cols. Prcsse Méd. , 56, 121, 21 febrero 1948.

DEHLU:. Cit. DEIIRt.

Ll:>COLX (EoiTH). -Am. Rcv. Tub., 56. 75, 1947.

L&VINSON. Amcr. J. Dis. Child. , 77, 709, 1950.

Cit. deijrセN@

m acjuZliセN@

MAC GREGOR. Cit. DEBRt.

MAc CARTIIY y cols. ---Lancct. 1, SセN@

25 febrero 1950.

Ml:>JER.- -Madnschrifl voor Kindergcnerkunde. Leyden, 18,

22.i, 8 no,·icm brc 19"0.

:-lAYRAC.· Semaine des Hopltaux de Paris, 25, 3295, 1949.

OBRADOR y URQUIZA. - Journ. Neurol. Neurosurg. and Neuropsichlat.. 13. 1-86, 19:0.

RILLET.- Cit. Dr:nat.

RICH.-Cit. DE!lRt

SCHWARTZ. Am. Rcvicw Tub., 37, 63, 1948.

S)JITII.- Cil. DEDnt.

TIETZ y Jú:F:F'E. - Med. Kllnlk., 45, 111, QYセPN@

VALERCAKIS y otros.-Journ . Am . Med Ass., 720, marzo 19!':0

APPWJY.

BERTRAX

BRDLOK.

BRIGGS.

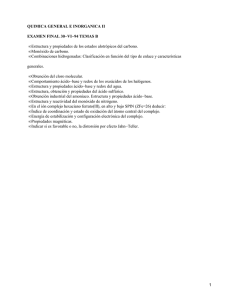

TOXICOSIS SALICILICA GRAVE RECUPERADA ( 11 )

J. GIBERT-QUERALTÓ y R. NOLLA-PANADÉS.

Seminario de la Cátedra de Patologla Médica de la Facultad 、セ@ Medicina de Barcelona y Sección de Cardiologla del

ConseJo Superior de Investigaciones Cientltlcas. Jefe: Profesor Dr. J. GIBERT-QUERAL'I'O.

Si bien LEROUX 1 , en 1827, y McLAGAN 2 , en

1876, habían utilizado la salicina extraída de la

」ッイセ・。@

del sauce, y STRICKER 3 demostró que

el ac1do salicílico era el elemento activo de la

ウセャゥ」ョ。@

con una eficacia antirreumática espeCifica •. no fué hasta 1877 que GERMÁN SÉE' introduJo su sal sódica en la clínica, comprobando

su mayor actividad y mejor tolerancia que el

c?rrespondiente ácido. Pero la euforia terapéutica 「ゥセョ@

pronto se frenó con la publicación de

los pnmeros casos de intoxicación por estos

medicamentos, habiendo desencadenado su inエセイー・。」ゥョ@

patogenética una polémica que

s iセ・@

en pie todavía en nuestros días. El haber

temdo ocasión de estudiar minuciosamente un

caso de intoxicación grave, provocada por el

--

119

NOTAS CLINICAS

XL!ll

NCl!ERO 2

de(l Comunicación presentada en el II Congreso Europeo

eumatologla (Barcelona, 24-27 septiembre 1951).

salicilato sódico en una cardiovascularitis reumática, con recuperación total de la enferma,

nos autoriza a tomar cartas en el asunto y exponer cuál es nuestro criterio, deducido de tal

observación.

HISTORIA CLÍNICA.

Maria Rosa F., de quince afios de edad, soltera. De

los seis a los nueve años, frecuentes resfriados. A los

nueve años, brote de fiebre reumática de manifestación

poliarticular. Tres meses más tarde, y hasta los once

afios, astenia intensa y opresión precordial, siendo diagnosticada de una cardiopatía reumática. Un mes antes

de su ingreso en nuestra Clínica Médica Universitaria,

amigdalitis, tratada con sulfamidas. Dieciocho días más

tarde, y después de un enfriamiento, proceso febril

(hasta 39,5•), m edicinado infructuosamente con piramidón y penicilina. A su ingreso, la exploración clinica

dió el siguiente resultado: Talla, de 1,56; peso, de 46,200

kilogramos; fiebre, a 38,8• de máxima. Poliartralgia.

Palidez de piel y mucosas. Disnea subjetiva, sin nada

anormal en aparato respiratorio. Aparato circulatorio:

pulso, a 110, regular; PA, 115/ 35 (brazo) y 125/ 45 (pierna); área auricular izquierda posterior, de 5 X 5 centímetros; hipertrofia-dilatación de ventrículo izquierdo;

tiempo de circulación brazo-lengua (histamina), de 7";

doble lesión mitra! y doble lesión aórtica. Amigdalitis

crónica, sin nada anormal en sistema dentario. Hígado,

de tamaño normal. Esplenomegalia, de 8,5 cm. Nada

anormal en sistema nervioso.

V. S., 94/120/143/ 77 mm. Hematíes, 3.500.000mm. c.;

Hb., 65 por 100; V. G., 0,95; leucocitos, 9.700 mm. c.;

Sg., 72 por 100; Bn., 3 por 100; E., O; B., 4 por 100;

M., 1 por 100; L. , 20 por 100; proteínas, 83 g. por 1.000,

con 45,2 S. y 37,8 G.; formol y lactogelificación, positivas en plasma y suero; Weltmann, 5; Takata, 00000110;

hemocultivo, negativo; \Vassermann, negativo. Orina:

diuresis de unos 500 c. c.; albúmina y glucosa, negativas; acetona, negativa; en sedimento sólo aparecieron

2 hematíes y 3 leucocitos por campo y un cilindro granuloso por cada 40 campos.

Se instauró un tratamiento con gentisato sódico

(12 g. por día), y ante su ineficacia (persiste prácticamente la misma poliartralgia, la fiebre se remonta a

40• y la leucocitosis a 12,800, con 78 Sg. y 13 L.), se

sustituye por salicilato sódico .(11,6 g. al día por enema

gota a gota en solución isotónica). A los tres días se

había quedado apirética (36,5-36,8•) , sin ーッャゥ。イエセL@

desaparece la disnea de su ingreso, la diuresis se remonta a 2.000 c. c., la leucocitosis baja a 9.300, con

86 Sg. y 10 L., y la V. S. a 82/ 148/ 150 80,5. En vista

de ello, se rebaja la dosis diaria de salicilato a 5,8 g.

Inopinadamente, y cuando llevaba administrados

46,4 g. de salicilato por enema, aparece disnea a 36 respiraciones por minuto, que progresivamente fué haciéndose del tipo Kussmaul, y a continuación gran astenia, su sensorio se va obnubilando progresivamente

hasta llegar al precoma, gran hipotonia muscular e hipotonís. de globos oculares, la fiebre se remontó hasta

40,4•, el pulso a 130 regular, no se modificó la presión

arterial, apareciendo un síndrome clínico de pericarditis

seca. A pesar de que no se presentó ninguna manifestación cutánea hemorrágica (Rumpel-Leede negativo), las

mucosas labial, bucal y nasal sangraron ligeramente y

se recubrieron de un exudado sanguinolento. Hemorragia

de vítreo en ojo derecho, que se descubrió posteriormente. La exploración biológica nos dió los siguientes

resultados: V. S., 125/ 150 mm.; hematíes, 3.500.000 por

milimetro cúbico; Hb., 65 por 100; leucocitos, 16.900;

Sg., 83; Bn., 7; J., 1; E., O; B., O; L., 9; plaquetas,

225.000 mm. c.; tiempo <le prot1·ombina Sllperior a cinco -minutos; hcmocultivo, negativo ; Cl globular, 1,07 :

Cl plasmático, 3,5 (cociente·, 0,30) ; urea, 2 g., con xantoproteica de 90 unidades Becher; rH, 20,53 19,53: reserva alcalina, 35 vol. de CO,. Orina: 200 c. c. al dia;

albúmina, positiva (0,25 g. por 1.000) ; glucosa, negativa; acetona, negativa,· sin hematles, un cilindro granuloso y un leucocito por campo. Salicilcmia. clo 168

gammas por c. e

Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 26/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

120

REVISTA OLINIOA ESPAlQ"OLA

Ante el cuadro, de profunda intoxicación, se suspende la m edicación salicilada, siendo tratada la enferma

con sueros fisiológico y glucosado, vitamina A y vitam ina K . A las cuarenta y ocho horas comenzó a recu perarse, y a los cinco dias su estado biológico era

el siguiente: V. S., invariable; hematíes, 3.550.000 mm.

cúbicos; leucocitos, 10.800 mm. c., con 78 Sg., 7 Bn. y

15 L .; tiempo de protrombina, de 140"; Cl globular, 1,8;

Cl plasmático, 3,2 (cociente, 0,59); urca, 1,86 g., con

xantoproteica de 85 unidades Becher; reserva alcalina,

37 vol. de CO,; glicemia en ayunas, de 3,3 g. por 1.000.

Orina: 1.000 c. c. al día como promedio; albúmina y

glucosa, negativas; acttona. ncyatira; sedimento, normal. Al mes de la intoxicación, su examen biológico dió

los ウゥァエ

セ ・ョエウ@

resultados: febrícula; pulso, alrededor

de 1GO; presión arterial, de 125 .;0 mm. en brazo y

140 60 mm. en pierna. Velocidad de sedimentación,

80 135 150 mm.; hematíes, 3.050.000 mm. c.; con Hb. de

65 por 100 y V. G. de 1,08; leucocitos, 8.100 mm. c.,

con 48 Sg., 2 Bn., 4 J., O E., O B., 42 L.; urea. 0,53. con

xantoproteica de 50 unidades Becher; hemoculti\'O, 11(gativo; rH, 18,35 16,35; reserva alcalina, 70 vol. de CO,;

W eltma:nn, 7,5; proteínas, 75,8, con 39,3 de serinas y

36,5 de globulinas; Takata, de 00222211; cefalina-colcsterol, :::::. Orina: entre 1.000 y 2.000 c. c. al día; albúmin a, negativa; glucosa, ligeramente positiva; acetona ,

negatiea. Salicilcmia inaprt ciablc.

A los tres meses de la intoxicación apareció una

Jtepatitis icterígnza sin acolia y con hepatomcgalia de

10,5 cm. (línea medio-esternal), bilirrubinemia directa

inmediata de 16 unidades van den Bergh, presencia de

urobilin a y pigmentos biliares en la orina y con las

siguientes pruebas funcionales hepáticas: 'Veltmann, de

8; Takata, 0001000; cefalina-colesterol, -r + +; formol

y la ctogelificación, positivas en plasma y suero; glicem ia en ayunas, de 1,01, con una curva de glict'mia

provocada de 0.95-2-1,9 y 0,9; síntesis del ácido hipúrico

(via intravenosa), de 0,41 (normal l; yalactosuria provocada, de 3,56; tiempo de protrombina, de 78". Aproximadamente a los quince días, se había recuperado tot almente de la hepatitis, tanto clínica como biológicamente.

COMENTARIO.

Los problemas que nos plantea est e caso son

los siguientes: 1.0 , ¿a qué fué debida la intoxicación salicílica ?, y 2. 0 , ¿por qué se intoxicó

nuestra enferma?

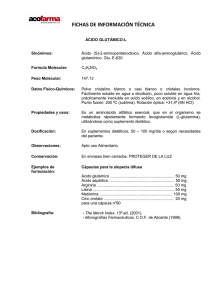

l. 0 El salicilato sódico o sal' sódica del ácido

ortoxibenzoico, al llega r a la sangre (sea cual

fuere su vía de administración), circula como

sal y se disocia por ionización una pequeña

¡:;arte del mismo (HANZLIK "), liberándose ácido

salicílico, el cual es inmediatarr.ente absorbido

por las proteínas plasmáticas y los hem atíes

{JACOBY 6 , CHABANIER, LEBERT y L:::>BO-ÜNELL 7 ,

HERRERA-RAMOS 8 ) en forma disociable y proporcional a la tasa de la salicilemia. Según

HERRERA-RAMOS, la relación salicílica eritroplasniática oscila entre 0,43 y 0,62, es decir,

prácticamente igual a la del cloro. A su paso

por el hígado y por el proceso de desintoxicación de que se vale nuestro organismo para

neutralizar todo lo que pueda perturbar el metabolismo, el ácido salicílico puede copularse con

la glicocola y formar ácido salicilúrico (BERTAGNINI 9 ), con el glucógeno con la génesis del á cido salicil-glucurónico, o modificarse su estructura por oxidación y derivarse ácido gentísico

(KAPP y CoBURN 10 ), o sea, el ácido 2,5-dioxibenzoico. Precisamente se ha tenido en cuenta este

último mecanismo de defensa antitóxica para

proponer la administración de gentisato sódico

31 octubre 19Sl

en sustitu ción del correspondiente salicilato

(MEYER y R AGAN 11 ) . Una vez se ha rebasado

el dintel renal, dichos productos y el ácido salicí.

lico que haya permanecido libre se eliminan por

la orina.

El salicilato o su producto de oxidación, el

gentisato, t ienen una acción antih ialuronidasa

evidente (GUERRA 12 , K. MEYER 1 \ LDWENTHAL

y GAGNON 11 , MEYER y RAGAN 1,,), bloqueando

la formación de anticuerpos (SWIFT, DERICK

HITCHCOCK y SWIFT w, etc.), al evitar la inter-'

acción del antígeno y la globulina gamma (Coburセ@

y KAPP, MALLÉN y BALCÁZAR 1 ' ). Pero

mientras el salicilato tiene escasa liposolubilidad, el ácido salicílico es muy liposoluble, por

lo que ¡:;uede impregnar predominantemente

aquellos tejidos de barrera lii,oide, y entre ellos

el sistema nervioso. Ahora bien, si los procesos

de desintoxicación se hacen predominantemente

en el hígado, si éste t iene que trabajar con gran

intensidad por la dosis elevada o por la acumulación del salicilato (déficit de eliminación renal

por nefropatía concomitante o por hepatonefritis), está previamente lesionado por una hepa·

titis reumática o sufre las secuencias de una

infla.nación serosa alérgica, este hígado puede

agotar sus reservas glucogénicas y aparecer

una insuficiencia hepática con ácido - cetosis

(LUTEl\IBACIIER y GALL\IARD 1 ) , al mismo tiempo

que reducirá su actividad diastática o enzimática (HERRERA-RA:\IOS b), contribuyendo a su

empobrecimiento glucogénico y aparición de

cetosis (GRAHAM y MORRIS 19 ) , determinando

una deficiencia protrombínica (síndromes hemorragíparos ) y t erminando en una posible necrosis hepática (PAISSEAU, F RIEDMAN y V AILLE 2",

H. MADISON 2 \ entre otr os) .

Si, como hem os dicho m ás arriba, el ácido

salicílico tiene una acción lipolítica evidente, si

se libera en suficiente cantidad, no puede neutralizarse p or incom petencia f uncional hepática

o está dificu ltada su eliminación , cabe que excite

los centros nerviosos y, entre ellos, los bulbares

de la r espiración . Ya QUINCKE 22 h abló de la

disnea salicílica sin más precisiones. VEIL Y

GRAUBNER 23 atribuyen la intoxicación salicílica

a una a lcalosis gaseosa por la estimulació.n

bulbar de dicho ácido, hipót esis sostenida asi·

mismo por ÜDIN 24 , quien la ba sa en una hiper·

sensibilidad al anión salicílico, V ARELA-FuEN·

TES 25 , RosiER 26 , entre otros. E s más lógico

suponer que el salicilato sódico (sal de base

fuerte y ácido débil) provoque una alcalosis no

gaseosa que r efuerce la gaseosa, que una a cido·

sis, por el mismo mecanism o con que lo hacen

otras sales del mismo tipo, como el bicarbonato

y el citrato de sodio.

Es un hecho comprobado la distinta sensib!·

lidad individual a los derivados del á cido sah·

cílico, atribuible a la variable capacidad de

eliminación y a la posibilidad de que dich o ácido

pueda a ctuar como h apt eno al copula rse con

una albúmina som ática. En las per sonas hipersensibles estaría disminuída la capacidad de la

sangre para fijar o neut r aliza r el ácido salicílico

Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 26/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

ToMO XLIII

:"1"0MER0 2

CHYLEWSKI zs) , la cual, como antes

dicho, es un?. de Qセ@

ュセ」ョゥウッ@

de des. tox1·cación y eqmhbracwn ac1do-base de que

m vale nuestro orgamsmo.

·

e omo es 1·og1co

·

d ese

ducir y hace resaltar 。セ・イエ、ュョ⦅@

v. HE_RFF_ 29 ,

1 s enfermos con alerg1a-hipererg1a constlt?clo:al 0 adquirida ーオ・、セョ@

presentar reaccwnes

ligrosas a tales medicamentos.

peEn su consecuencia, hay tres mecanismos posibles para explicar la génesis de la intoxicación

hepática con ácidosalicílica: la ゥョウセ」・L@

cetosis, la hiperestn:nulacwn de los_ centros resgaseosa セ@

piratorios ?on ta9-mpnea y 。ャ」ッセQウ@

la hipererg1a medicamentosa. ¿Cual de ellos fue

el responsable del síndrome presentado por

nuestra enferma'?

z.o Para situarnos en condiciones para poder deducir la patogenia de la toxicosis salicílica de nuestro caso debemos plantear previamente las circunstancias y fases de su aparición.

a) La enferma estaba en una fase alérgicahiperérgica de su enfermedad reumática evolutiva, traducida por: rH, de 20,53/ 19,53 (superior al normal); leucocitosis de 16.900, con

83 Sg. y 9 L. , e hiperergia cutánea a la tuberculina, con caída leucopénica (índice leucopénico

de Vaughan) de 16.200 a 15.100.

b) El cuadro clínico apareció bruscamente

con subida térmica a 40,4°, taquicardia a 130,

caída de la V. S. de 82/ 148/ 150 80,5 a 125 150

100 y síndrome clínico de pericarditis seca, es

decir, una típica reacción anafiláctica.

e) La primera manifestación de toxicosis

fué una taquipnea a 36 respiraciones por minuto, a la cual se siguió un síndrome biológico

de alcalosis gaseosa caracterizado por: reserva

alcalina de 35 vol. por 1.000 de co2, cociente de

cloro globular/ cloro plasmático de 0,30 (cociente de alcalosis), y la investigación de la acetona en orina fué siempre negativa.

d) Simultáneamente al cuadro de alcalosis

gaseosa manifestóse un síndrome de insuficiencia hepática, traducido por: estupor progresivo,

uremia y xantoproteica elevadas, hiperglicemia,

hipoprotrombinemia y oliguria sin acetonuria.

セ。@

alteración de las pruebas funcionales hepáセi」。ウN@

verificadas posteriormente y la hepatitis

Ictengena que apareció tres meses más tarde

demuestran la afectación del parénquima hepático.

e_). La nefropatía y la anemia preexistentes

fac_I!Itaron la intoxicación salicílica por acumulaciOn de dicho ácido al reducirse sus posibilidades de eliminación renal y el porcentaje de

elementos sanguíneos capaces de fijarlo.

セ@

su consecuencia, la génesis de la intoxiCaClon salicílica del caso observado por nosotros fué el siguiente:

f En セョ。@

enfermedad reumática evolutiva en

ase h1perérgica con afectación de parénquima

セ・ュッウ@

RosT zr

121

NOTAS CLINICAS

hepático y eliminación renal comprometida, el

acúmulo de ácido salicílico provocó una hiperexcitación bulbar con taquipnea y alcalosis gaseosa y una claudicación funcional hepática con

retención nitrogenada y síndrome hemorragíparo por hipoprotrombinemia sin ácido-cetosis,

todo ello favorecido por la hipersensibilidad y

la anemia de la enferma. La supresión del fármaco y el tratamiento sintomático, antitóxico

y de protección de la célula hepática (sin alcalinos) permitió la recuperación clínica y biológica de este caso.

RESUMEN.

Se presenta una enferma afecta de cardiovascularitis reumática, la cual presentó una

profunda intoxicación salicílica por el salicilato

sódico.

La patogenia de la intoxicación se explica

por una alcalosis gaseosa y una insuficiencia

hepática combinadas, sin ácido-cetosis.

La aparición del síndrome se facilitó por tres

mecanismos: la fase de hipersensibilidad, adquirida por la enfermedad reumática; la nefropatía preexistente, que dificultó la eliminación

del salicilato, y la anemia, que disminuyó las

posibilidades de su fijación por los hematíes.

El tratamiento sintomático y de protección

de la célula hepática posibilitó la recuperación

de la enferma.

BIBLIOGRAFIA

LEROUX.-Cit. HERRERA-RAMOS 0 •

McLAGA>'I, T.- Lancet, 373, 1876.

STR ICKER, H.- Berl. klin. Wschr., 1, 15, 1876.

SEE G.-Bull. Acad. Med. , 689, 1877.

HANzLIK, P. J.-a) J. Pharm. Exp. ¿"herap., 385, QYセN@

b) Actions and Uses of the Sahcylates and Cmcophen in Medicine. William, Wilkins C. • Baltimore, 1927.

0

•

6. J ACOBY.- Cit. heraMセios@

7. CHABAXIER. H., LEBERT, M. y LoB0-0XELL, C.-C. R. Soc.

Biol. Paris, 178 y 608, 1923.

8. HERRERA-RAMOS, R.-La toxicosis salicilica. Barreito y

Ramos. Monte\·ideo, 1937.

9. BERTAGNINI.-Cit. H ,u-.;ZLIK 5 b).

10. KAPP, E. M. y COBURN, A. F.-J. Biol. Chem., 145, 593,

1942.

Q

セZN@

kfNセウエZ@

QPSNウセZョゥVᄀィ⦅

イョセᄋエN@

carctiol.

México, 1, 293, 1946.

13. MEYER, K.- Physiol. Rev., 27, 33_5, 1947. _

14. LOWE..'ITHAL, J. y GAGXOX, A.-Science, 10:>, 619, 1947.

1'). MEY!lR, K. y RAc,u-.;, C.-Fed. Proc., ,7, 173, 1948.

16 y 17. Cit. GUB:>ER, R.-América Cllmca, enero, 13, 1949.

J. E.-Presse Méd., 1183,

18. L UTID.JBACHER, R. y galiセrdL@

1941. 3:)4, 1943, y 747, 1946.

19. GRAH:w, G. y MORRIS, N.- Acidosis and Alkalosis. Livingstone. Edinburg, 1933.

20. PAISSDAU, G., FRI.EDMAN, E. Y VAILLE, G.-Bull. Mem.

Soc. Med. Hop. Paris , 1201, 1934.

21. MADI SSON H.-Dtsch. Arch. klin. Med., 176, 6, 1934.

22. QUINCKE,' H.-Berl. klin. Wschr., 709, 1882.

23. VEIL, W. H. y GRAUS..'IER, w.- Arch. exp. Path. u. Pharmak., 117, 209, 1926.

24. ODIN M .-Acta Med. Scand. Supp., I , 177, 1932.

25. VAREi.A-FuEJNT!:s, B.-Acidos\s y alcalosis en la cllnica.

Espasa-Calpe. Buenos A1res, 1941.

26. RosSIER, P. H.-Dtsch. Gesells. Kreislauff., 30 marzo1 abril 19'11.

27. RosT.-Cit. CHYLEWSKI.

28. CHYLEWSKI, W.-Ref. en J ourn. Am. Med. Ass., 98,

2329, 1932.

29 v H!lRF'F D.-Die Klinische Bedeutung der Arzneimittcl

·

· als Arltlgene. Thieme . Leipzi2', 1937.

l.

2.

3.

4.

5.

g: