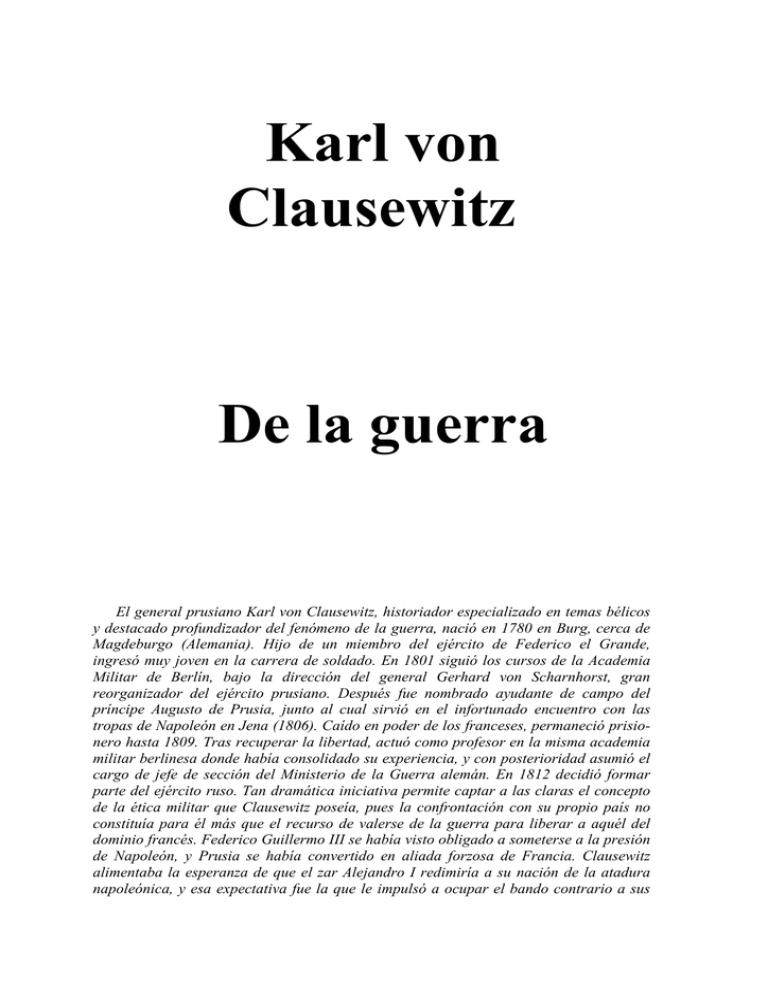

Clausewitz - De la guerra (incompleto)

Anuncio