Dotación Plasmídica como Marcador Epidemiológico Bacteriano

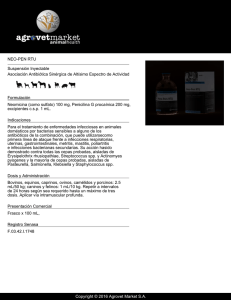

Anuncio

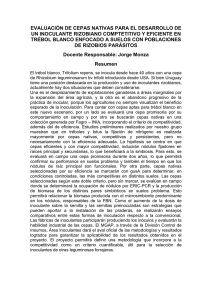

Dotación Plasmídica como Marcador Epidemiológico Bacteriano Merino, Luis A. - Alonso, José M. - Ronconi, María C. - Hreñuk, Gabriela E. Instituto de Medicina Regional – Universidad Nacional del Nordeste Av. Las Heras 727 - (3500) Resistencia - Chaco - Argentina Tel: +54 (03722) 428213 - Fax: +54 (03722) 422793 - E-mail: [email protected] ANTECEDENTES Uno de los principales objetivos que se plantean al abordar el estudio de un brote endémico o epidémico de etiología bacteriana es averiguar si se trata de una situación producida por una misma cepa o si, por el contrario, se tratan de cepas similares de una misma especie pero no idénticas. Además, se hace necesario estudiar la identidad o no entre cepas aisladas de los enfermos y del sitio que se sospecha pueda ser el foco de contaminación. Para ello pueden emplearse métodos de caracterización fenotípica y técnicas de biología molecular, dentro de las cuales el estudio de los perfiles plasmídicos es la más confiable entre las accesibles a un laboratorio de investigaciones clínicas (1). Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico bicatenario circular dotados de replicación autónoma, es decir que no son necesarios para el crecimiento normal de la bacteria. Estos pueden tener distintos tamaños dependiendo de los pares de bases que los compongan y pueden aparecer en número variable. En general los plásmidos más pequeños tienen un número elevado de copias y los plásmidos de gran tamaño se encuentran en número muy reducido (uno o dos). En cepas de igual origen los plásmidos se encuentran en idéntico número, tamaño y peso molecular (2). Un gran número de características fenotípicas se relacionan con la presencia de plásmidos como ser la producción de toxinas, metabolismo de hidratos de carbono simples, producción de bacteriocinas, síntesis de enzimas intra o extracelulares o la resistencia a determinados antibióticos (3). El estudio de la dotación plasmídica es el primer método genotípico de tipificación para el estudio de un brote epidémico por su mediana complejidad y puede realizarse en un laboratorio de investigación epidemiológica. Posee un alto poder de discriminación sobre todo cuando se usa en combinación con otros métodos de tipificación y una misma metodología puede ser aplicada a distintos géneros y especies bacterianas. La aplicación adicional de enzimas de restricción al estudio del ADN plasmídico es útil sobre todo en aquellas cepas con un único plásmido o cuando existan perfiles plasmídicos similares (4). OBJETIVO El objetivo del presente proyecto es la implementación de la técnica de análisis del ADN plasmídico a fin de aplicarla en el tipado epidemiológico de cepas bacterianas. MATERIALES Y MÉTODOS Origen de las cepas: Se incluyeron en el presente trabajo 50 cepas pertenecientes a los géneros Salmonella y Shigella provenientes de centros asistenciales de las ciudades de Corrientes, Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco). Identificación bacteriana: Las cepas fueron identificadas a nivel de género, especie y serotipo para lo cual se utilizaron pruebas bioquímicas y serológicas. Análisis del ADN plasmídico: se siguieron los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Las bacterias fueron sembradas en 10 ml de caldo L e incubadas durante 24 hs a 35ºC. Se centrifugó el caldo conteniendo las bacterias durante 15 minutos a 3000 r.p.m., se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 0,5 ml de buffer de electroforesis. Se evaluaron diferentes metodologías como ser los métodos descriptos por Birnboim-Doly (5), Kado-Liu (6) y Ruiz Trevisan-Zorzópulos (7). Estas técnicas difieren principalmente en los reactivos y tiempos involucrados en las etapas de lisis bacteriana y extracción del material plasmídico. Como controles se utilizaron las cepas Escherichia coli V517 y Salmonella enterica sub enterica serotipo Tiphymurium M1359, ambas de dotación plasmídica conocida. La separación del material plasmídico del resto de los componentes bacterianos se llevó a cabo por centrifugación en centrífuga refrigerada Sorball a 4ºC durante 15 minutos a 5000 r.p.m. Con la fase acuosa obtenida se realizó la electroforesis en gel de agarosa utilizando buffer Tris-AcetatoEDTA pH=8.4 durante tiempos y voltajes variables a fin de seleccionar la combinación más adecuada para la separación de bandas. Se evaluaron los resultados obtenidos sembrando las muestras antes de sumergir la placa de agarosa en buffer (siembra seca) y luego de sumergida (siembra húmeda). El revelado de las bandas se llevó a cabo mediante coloración con bromuro de etidio 0,5 µg/ml evaluando la utilidad de la coloración previa y posterior a la electroforesis. El registro de los patrones electroforéticos se realizó mediante fotografía Polaroid mediante transiluminación con luz ultravioleta. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Hace casi dos décadas, se agregó a la nómina de marcadores epidemiológicos bacterianos, el análisis del ADN plasmídico. Las primeras descripciones de plásmidos se realizaron en miembros de la Familia Enterobacteriaceae pero en la actualidad se los ha encontrado en la mayoría de las bacterias productoras de brotes epidémicos nosocomiales o de la comunidad (8,9). Numerosos trabajos publicados describen la presencia de plásmidos en cepas de Salmonella y Shigella y su utilidad como marcador epidemiológico, variando los resultados según la región estudiada. Luque y cols. en Madrid (10) y Mariscal Larrubia y cols. en Málaga (11) han relacionado la resistencia a antibióticos con la presencia de plásmidos en cepas de Salmonella aisladas tanto de pacientes como del medio ambiente. Por otra parte, en Barcelona se lo aplicó esta técnica de tipificación epidemiológica a 26 pacientes afectados por un brote de disentería por Shigella sonnei (12). Diversos autores han realizado modificaciones en las técnicas de extracción y separación de plásmidos bacterianos debido a que las condiciones de trabajo pueden variar de un laboratorio a otro según el equipamiento técnico con el que se cuenta, por lo que se hace necesario realizar adaptaciones puntuales en cada caso en particular (13,14). En nuestro trabajo, luego de comparar los resultados obtenidos con las diferentes metodologías se adoptó la lisis alcalina en caliente descripta por Kado y Liu con las siguientes modificaciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. El pH de la solución de lisis (NaOH, SDS y buffer TRIS) debe ser superior a 13 en lugar de 12. La reducción a la mitad del volumen de reactivos usados en la extracción con fenol-cloroformo evita la dilución del material plasmídico. El uso de 100 ml de agarosa en lugar de 40 ml permite aumentar la cantidad sembrada y con ello obtener mayor cantidad de ADN en cada banda. La siembra seca con una corrida inicial de 10 minutos a 90 V y posterior cubierta de la placa de agarosa con buffer asegura que no se pierdan volúmenes de material sembrado. Con una electroforesis durante 18 horas a 20 V en lugar de 2 hs a 75 V se consigue mayor resolución entre bandas. Es conveniente colorear la agarosa luego de la electroforesis ya que la unión previa del bromuro de etidio con el ADN retrasa la migración de las diferentes bandas. Las bacterias estudiadas presentaron entre 1 y 3 plásmidos; uno de ellos de gran tamaño (aproximadamente 130 kilobases ≅ 86 MD) estuvo presente en todas. En la figura 1 se muestra a modo de ejemplo bandas obtenidas con algunas de las cepas incluidas en este trabajo. SP99 HV141 SP98 SP39 SP26 SP1 ~130 kb ~70 kb Crom. Salmonellas Shigellas Figura 1: Electroforesis de ADN plasmídico de cepas 6 cepas de Salmonella y Shigella estudiadas. Kb= kilobases. Crom. = restos de ADN cromosómico CONCLUSIONES Una vez puesta a punto la técnica elegida, su aplicación es simple y permite estudiar la dotación plasmídica de diferentes especies bacterianas. El escaso número de plásmidos encontrados en las bacterias estudiadas no posibilitan su utilización como marcador epidemiológico, salvo que se apliquen otras técnicas más complejas para discernir si las bandas del tamaño corresponden a plásmidos iguales o no. Para ello debería recurrirse a técnicas de digestión del ADN plasmídico con enzimas de restricción y electroforesis en campo pulsátil. AGRADECIMIENTOS El presente trabajo contó con el apoyo financiero de la Fundación “Alberto J. Roemmers” y de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Los autores desean además expresar su agradecimiento al Personal de Apoyo del Departamento de Bacteriología del Instituto de Medicina Regional, a las colegas que proveyeron cepas para ser incluidas en este trabajo y a los Profesionales de los Servicio de Antimicrobianos y Enterobacterias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” quienes incondicionalmente apoyaron técnica y científicamente la realización de este proyecto. BIBLIOGRAFÍA 1. 2. 3. Eisenstein BI. Molecular Techniques for Microbial Epidemiology and the Diagnosis of Infectious Disease. J Infect Dis 1990; 161:595-602. Mariscal Larrubia A, Alvarez Alcántara A, Espigares García M, Pérez López A. Clasificación y estructura molecular de los plásmidos. Laboratorio (Granada) 1981; 72 (427:21-49. Alvarez Alcántara A, Mariscal Larrubia A, Pérez López JA, Espigares García M. Actividades bioquímicas bacterianas de origen plasmídico. Laboratorio (Granada) 1981; 72 (428): 129-159 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Marco F, Jimenez de Anta MT. Métodos de tipificación: análisis de plásmidos. Ventajas e inconvenientes. Enferm Infecc Microbiol Clin 1993; 11(2): 97-101. Birnboim HC, Doly J. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res 1979; 7:1513-1523. Kado CI, Liu ST. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids. J Bacteriol 1981; 145:1365-1373. Ruiz Trevisan A, Zorzópulos J, Denoya C. Metodología para la preparación y análisis de plásmidos de un gran número de cepas bacterianas. Rev Arg Microbiol 1984; 16:169-176. Tompkins LS. The use of molecular methods in infectious disease. New Engl J Med 1992; 327:12901296. Mayer LW. Use of plasmid profiles in epidemiologic surveillance of desease outbreaks and in tracing the transmission of antibiotic resistance. Clin Microbiol Rev 1988; 1:228-243. Luque A, Moriñigo MA, Rodriguez Avial C, Picazo JJ, Borrego JJ. Resistencias a antimicrobianos y presencia de plásmidos en cepas de Salmonella aisladas de diferentes orígenes. Enferm Infecc Microbiol Clin 1994; 12(4):187-192. Mariscal Larrubia A, Clavijo Frutos E, Carnero Varo M et al. Epidemiología molecular de toxiinfecciones producidas por Salmonella enterica: correlación del serotipo y del perfil proteico y análisis del ADN plasmídico. Enferm Infecc Microbiol Clin 1992; 10:328-333. Morera MA, Espejo E, Coll P, Simó M, Uriz MS, Llovet T y otros. Brote epidémico de shigelosis por ingesta de agua. Enferm Infecc Microbiol Clin 1995; 13:160-166. Meyers JA, Sanchez D, Elwell LP, Falkow S. Simple agarose gel electrophoretic method for identification and characterization of plasmids deoxyrribonucleic acid. J Bacteriol 1976; 127:1529-1537. Nakamura M, Sato S, Ohya T, Suzuki S, Ikeda S. Plasmid profile analysis in epidemiological studies of animal Salmonella typhimurium infection in Japan. J Clin Microbiol 1986; 23:360-365.