puesta al dia de rinosinusitis aguda y cronica

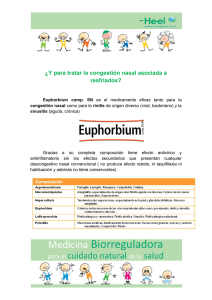

Anuncio