universidad de chile facultad de ciencias sociales departamento de

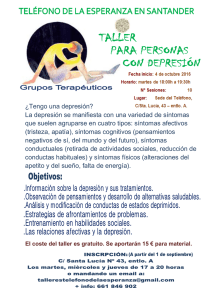

Anuncio