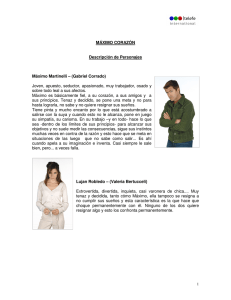

Indignación

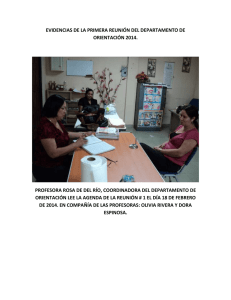

Anuncio