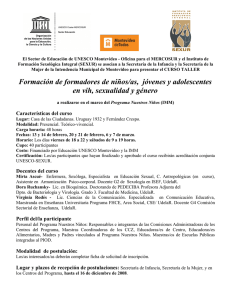

Salud en las escuelas. Ciclo asma

Anuncio