La dama del dragón

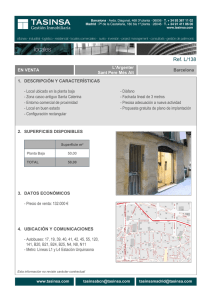

Anuncio