Granada 2015 - Sociedad Andaluza de Microbiología y

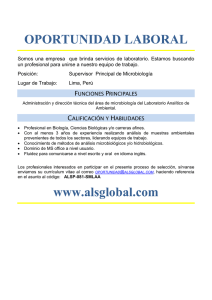

Anuncio