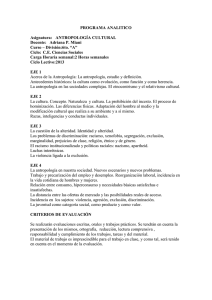

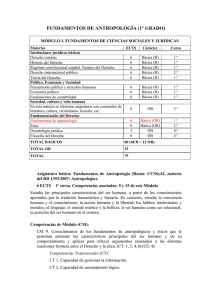

Práctica educativa y salud docente.

Anuncio