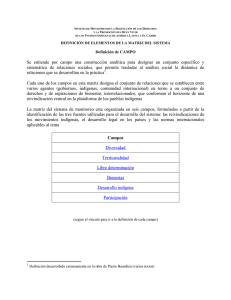

Conquista, control y convicción: el papel de los

Anuncio