El dilema estratégico de reducir la exclusión

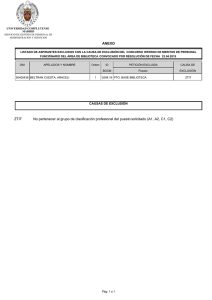

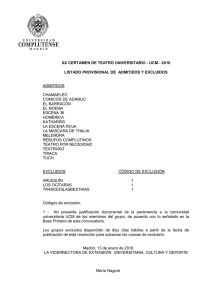

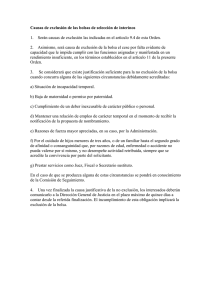

Anuncio