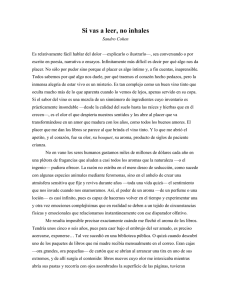

El primer trago de cerveza

Anuncio