prisionera del deseo - I. T. Valle del Guadiana

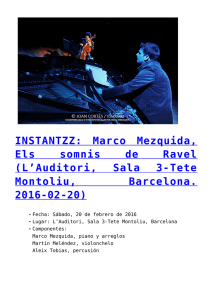

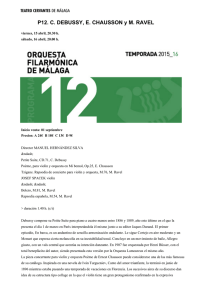

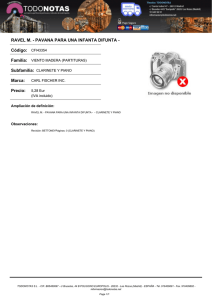

Anuncio