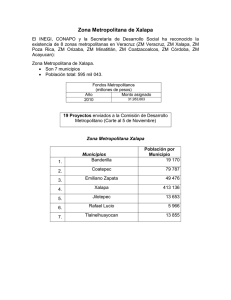

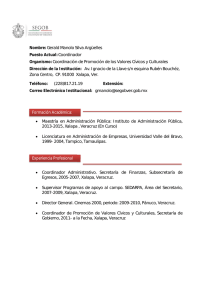

Xalapa, Veracruz y Zona Urbana

Anuncio