Pascual Martínez Sopena - Servicio de publicaciones de la ULL

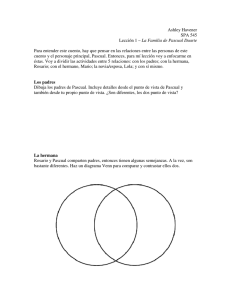

Anuncio