COMISIÓN EUROPEA DE AGRICULTURA 37.ª reunión Bakú

Anuncio

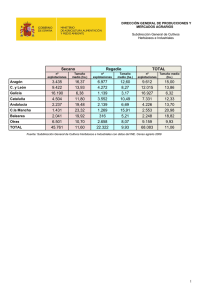

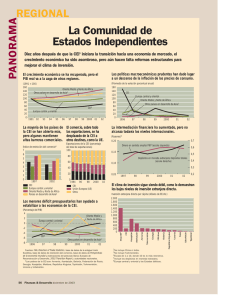

ECA 37/12/3 Marzo de 2012 Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Продовольственная и cельскохозяйственная организация О бъединенных Наций Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agric ult ura COMISIÓN EUROPEA DE AGRICULTURA 37.ª reunión Bakú (Azerbaiyán), 17 y 18 de abril de 2012 Tema 4 del programa Reforma agraria y rendimiento de las explotaciones agrícolas en Europa: perspectiva del último ventenio Resumen El rasgo más llamativo de la reforma agraria emprendida en los Estados que antes integraban la órbita soviética ha sido el paso general de la tenencia colectiva de la tierra a la tenencia individual en el ámbito de la agricultura, lo cual normalmente ha venido acompañado por la privatización de la propiedad legal de la tierra. La individualización de la explotación agrícola ha sido uno de los principales factores que contribuyeron a poner freno a los descensos iniciales registrados durante la transición e impulsaron la recuperación agrícola en la región. En los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el inicio observado de la recuperación del crecimiento agrícola está íntimamente ligado a las fechas señeras en que se procedió a la individualización de la explotación agrícola. Además, el ritmo de recuperación y el nivel alcanzado al respecto son superiores en los países de la región donde se aplicaron políticas de individualización decisivas (los países transcaucásicos y Asia central), mientras que en los países donde las reformas de individualización tuvieron menor calado (la CEI europea) la recuperación ha avanzado con lentitud. Además de la reanudación del crecimiento agrícola, la reforma agraria y la individualización han comportado también notables mejoras de la productividad agrícola derivadas de una mayor incentivación de la explotación familiar. El aumento de la producción y la productividad ha contribuido a la notable reducción de la pobreza observada desde 2000. Los ingresos rurales son mayores cuando aumentan las asignaciones de tierras en las explotaciones familiares y crece la proporción de productos que las explotaciones consiguen vender. Para garantizar mejoras constantes en los ingresos rurales familiares y en la mitigación de la pobreza, han de aplicarse medidas de política que faciliten la ampliación de las explotaciones familiares muy pequeñas y ofrezcan a las pequeñas explotaciones acceso a canales y servicios de los mercados. La ampliación de las explotaciones pequeñas exige el desarrollo de los mercados de compraventa y arrendamiento de tierras. La mejora del acceso a los mercados obliga a desarrollar servicios de venta de productos (recogida, clasificación, envasado, control de calidad), disponer de instalaciones de elaboración competitivas e implantar sistemas de alquiler de maquinaria agrícola y servicios mecánicos. Para seguir mejorando la Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org MD407/s S 2 ECA 37/12/3 productividad hace faltar restablecer servicios de extensión y asesoramiento, prestar atención a la sanidad animal mediante servicios veterinarios modernos e introducir la inseminación artificial para elevar el rendimiento de las razas. La FAO cumple una importante función en la concepción de estas políticas y en la prestación de asistencia técnica en sus numerosas esferas de especialización. Orientación que se solicita Una de las prioridades máximas de la FAO en esta región es asesorar a los gobiernos en materia de políticas dirigidas a la intensificación sostenible de la producción en las pequeñas explotaciones. Se invita a los Estados Miembros a que tomen nota de la función de la agricultura a pequeña escala en sus países y presenten observaciones al respecto. Los Estados Miembros tal vez deseen presentar orientación con respecto a la futura labor de la FAO a efectos de: i) seguir esforzándose por promover las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en la región; ii) ayudar a los Estados Miembros a redactar leyes relativas a las cooperativas agrícolas y asesorar a los países sobre los programas de desarrollo de cooperativas agrarias; iii) ayudar a los países a desarrollar otros servicios agrícolas dirigidos a los pequeños agricultores; y iv) colaborar con los ministerios de agricultura para desarrollar en el ámbito de las políticas su capacidad de promover unas reglas del juego equitativas para los pequeños agricultores. ECA 37/12/3 3 I. INTRODUCCIÓN 1. En casi todos los países de Europa central y oriental y de la CEI, el sector rural ha experimentado una transformación desde una agricultura predominantemente colectiva a una agricultura más individualizada. A la vez, la mayor parte de las tierras de la región han pasado de un régimen de propiedad estatal a un régimen de propiedad privada. Estas dos transformaciones, ocurridas en el ámbito de la tenencia y de la propiedad, formaron parte de la transición de una economía de planificación centralizada a una economía más centrada en el mercado iniciada hacia 1990 en el amplio territorio sujeto antes al influjo soviético que se extendía de Praga a Vladivostok. El alcance y el ritmo de las reformas ocurridas en la región durante la transición no tuvieron precedentes. En apenas un decenio de reforma (1990-2000), cambió en estos países el régimen de propiedad de cerca de 150 millones de hectáreas de terrenos agrícolas, frente a 100 millones de hectáreas que corrieron la misma suerte en México a lo largo de 75 años (1917-1992) y 11 millones de hectáreas en el Brasil a lo largo de 30 años (1964-1994) (Deininger 2003). La base de este paso de la agricultura colectiva a la individual reside en dos aspectos interrelacionados de la reforma de la política agrícola: la reforma agraria, que se refiere a las cuestiones relacionadas con los derechos de utilización de la tierra y con la propiedad de la tierra, por una parte, y la reforma de las explotaciones, que se refiere a las cuestiones relacionadas con la reestructuración de las explotaciones en parcelas individuales, por otra. La reforma agraria, sumada a la reestructuración de las explotaciones, marcó las pautas de la transformación de las explotaciones socialistas en una estructura de fincas previsiblemente más eficiente orientada con claridad a los mercados. II. CONDICIONES INICIALES Y ASPIRACIONES DE LA TRANSICIÓN 2. La transición a un sistema orientado al mercado inspirado en el orden económico de los países capitalistas que más éxito habían registrado se consideró a principios de los años noventa una estrategia nueva para remediar la ineficiencia crónica del sistema económico socialista, en general, y de la agricultura socialista, en particular. Dadas las coincidencias generales del legado organizativo e institucional en el ámbito de la agricultura, toda consideración fundada en la eficiencia invitaba a adoptar un marco conceptual de reforma agrícola bastante uniforme en todos los países en transición de Europa central y oriental y la CEI (Lerman, Csaki y Feder, 2004). 3. La estrategia de transición agrícola dirigida a mejorar la eficiencia y la productividad de la agricultura en Europa central y oriental y la CEI obligaba a sustituir los rasgos institucionales y organizativos de la anterior economía centralizada por atributos procedentes de la práctica de las economías de mercado. Cabe resumir del siguiente modo las aspiraciones más importantes de la transición en destacadas esferas de la actividad económica: • • • • • • Producción: eliminar las metas impuestas de forma centralizada y permitir la libertad en la adopción de decisiones Precios: eliminar los controles centrales y liberalizar los precios Finanzas: eliminar el apoyo estatal y las cancelaciones de la deuda e instituir limitaciones presupuestarias estrictas Insumos, ventas, elaboración: eliminar los monopolios estatales, privatizar y desmonopolizar Propiedad de los recursos: pasar de la propiedad estatal y colectiva a la propiedad privada Estructura de la explotación agrícola: o reducir el tamaño de las explotaciones a gran escala; o individualizar la estructura de explotación; o eliminar la concentración de tierras de carácter acusadamente dual; o establecer reglas del juego equitativas para las explotaciones agrícolas de todos los tipos de organización. 4 ECA 37/12/3 4. El cuadro conceptual correspondiente a la transición de la agricultura preveía como objetivo último una transformación de las explotaciones colectivas en explotaciones individuales o familiares, pues, según la teoría y la experiencia de ámbito mundial, la responsabilidad individual y la rendición directa de cuentas acabarían con el parasitismo, la evasión de responsabilidades y el riesgo moral que, por lo general, privan de eficiencia a las organizaciones colectivas. Los derechos de propiedad vinculados con la propiedad privada de tierras (o con la seguridad en la tenencia) inducirían a los agricultores a esforzarse más por producir. Los agricultores particulares, establecidos como agentes independientes, realizarían transacciones en los mercados de tierras para optimizar el tamaño de sus fincas en función de sus dotes de gestión y de los recursos disponibles. La posibilidad de transferir los derechos de uso facilitaría el traspaso de tierras de los productores menos eficientes a los más eficientes, concretamente de los propietarios pasivos (como los pensionistas de una población que envejece) a instancias activas enérgicas. 5. El cambio en la propiedad de los recursos (la reforma agraria propiamente dicha) y el cambio en la estructura de explotación (la reestructuración de las explotaciones colectivas tradicionales) abarcan los principales componentes de la transformación agrícola. La reforma agraria en el contexto de la transición comporta el establecimiento de derechos de propiedad privada de la tierra en países donde esta se había nacionalizado (como en Albania, los Estados bálticos y el resto de las ex repúblicas soviéticas) y la restauración de la primacía de los derechos de propiedad frente a los derechos de uso en los países donde la propiedad privada nunca se abolió, si bien la tierra que se encontraba en régimen de propiedad privada se destinó a usos colectivos (en la mayoría de los países de Europa central y oriental). La reestructuración de la explotación agrícola comporta la transformación de las cooperativas y los colectivos a gran escala en operaciones basadas en principios orientados a los mercados y, en concreto, la aparición y proliferación de explotaciones individuales junto a formas corporativas de organización. III. LA REFORMA AGRARIA EN EUROPA ORIENTAL Y LA CEI 6. Aunque casi todos los países de Europa central y oriental y la CEI decidieron privatizar la tierra, las estrategias al respecto presentaron diferencias fundamentales entre uno y otro grupo de países. En los países de Europa central y oriental donde se conservaban registros legales de los propietarios actuales o anteriores, la principal estrategia de privatización consistió en restituir las parcelas físicas. En estos países la mayor parte de los terrenos agrícolas habían permanecido formalmente en régimen de propiedad privada durante toda la época socialista. Las personas se sumaron durante la colectivización a explotaciones cooperativas, pero el Estado no se apropiaba de sus tierras y la cooperativa no las convertía en terrenos colectivos. Con ello, perdían el derecho a utilizar sus tierras, pero no la titularidad de estas. 7. En la práctica, no siempre fue posible devolver la parcela exacta a una persona o sus descendientes. A menudo se compensó a los antiguos propietarios ofreciéndoles otras parcelas, entre otras cosas para evitar la fragmentación de grandes complejos agrícolas técnicamente integrados en minifundios poco rentables. Por todo ello, la restitución en Europa central y oriental no comportó obligatoriamente la fragmentación de la tierra. En cambio, puede que haya facilitado la transición de las cooperativas socialistas a las fincas corporativas (Mathijs y Swinnen 1998). Aunque se redujo el tamaño de muchas explotaciones extensas, estas mantuvieron su condición de corporaciones. 8. Este plan general tuvo sus excepciones. Como en los países de la CEI, en Albania se privatizó la tierra de propiedad estatal, tras lo cual los terrenos de las antiguas cooperativas se distribuyeron de forma equitativa a los residentes de las zonas rurales. Las explotaciones estatales de Albania acabaron subastándose a grandes inversores. El caso de Polonia también es singular, pues la agricultura colectivizada quedó fundamentalmente abandonada tras el alzamiento de 1956. Las tierras que se habían destinado a explotaciones estatales acabaron subastándose. Los Estados sucesores de la ex Yugoslavia siguieron un modelo semejante al de Polonia: la mayor parte de la tierra había permanecido en explotaciones familiares individuales durante la época socialista. ECA 37/12/3 5 9. En la CEI, los terrenos agrícolas pertenecían al Estado desde 1917; la primera medida consistió en legalizar la propiedad privada de estos terrenos, algo que no fue necesario en Europa central y oriental, con excepción de Albania. A continuación se transformaron las explotaciones colectivas en fincas corporativas (sociedades anónimas, asociaciones, etc.) y se distribuyeron acciones de tierras de estas explotaciones a los trabajadores y a la población rural local a modo de “reforma agraria redistributiva”. Las nuevas fincas corporativas siguieron funcionando en tierras de propiedad y explotación colectivas, aunque los accionistas tenían derecho a salirse de ellas con una parcela física que podían explotar por cuenta propia. 10. Aunque este fue el modelo habitual en la CEI, cabe señalar dos excepciones. La primera se observa en Asia central, donde la tierra siguió siendo formalmente de propiedad pública mucho tiempo después del inicio de su redistribución en 1991-92. Uzbekistán y Turkmenistán, donde los terrenos agrícolas siguen siendo de propiedad estatal, mantuvieron las explotaciones públicas y colectivas y distribuyeron derechos estatales de arrendamiento (“derechos de uso”) en lugar de acciones de tierras. Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán distribuyeron acciones de tierras a los trabajadores de explotaciones colectivas, aunque en un principio dejaron los terrenos agrícolas en régimen de propiedad estatal (Kirguistán y Kazajstán legalizaron posteriormente la propiedad privada de la tierra, en 1998 y 2003, respectivamente). La segunda excepción se registró en el Cáucaso meridional, donde las explotaciones colectivas y estatales se desmantelaron físicamente y se distribuyeron desde el principio las parcelas, desde 1992 en Armenia y, posteriormente, en Georgia y desde 1996 en Azerbaiyán. A este respecto, estos países se asemejaban más a los de Europa central y oriental que a otros de la CEI. 11. Dado que la distribución de las acciones de tierras a los trabajadores de las fincas corporativas no alteró en muchos casos la gestión agrícola, las nuevas fincas corporativas “privadas” funcionaron en muchos sentidos como las explotaciones colectivas socialistas, con sus problemas concomitantes. Fueron precisos más cambios. De ese modo, a fines de los años noventa Kirguistán, Tayikistán, la República de Moldova y Ucrania habían convertido las acciones de tierras en títulos de parcelas o en parcelas físicas (Lerman y Sedik 2008; Lerman et al. 2007). En Kazajstán, el Código de Tierras de junio de 2003 anuló los derechos permanentes dimanantes de las acciones de tierras y obligó a los accionistas a adquirir del Estado una parcela (mediante compra inmediata o arrendamiento) o a invertir la acción en el capital social de una finca corporativa, con lo cual perdieron efectivamente los derechos de propiedad. IV. REFORMA AGRARIA 12. Un segundo componente de la reforma de la política agrícola fue la reestructuración de la explotación, para lo cual fue fundamental la individualización de las propiedades. En los países de Europa central y oriental la restitución a particulares del uso de la tierra y de los derechos de propiedad pudo ir seguido de decisiones con respecto al uso de las parcelas, a raíz de lo cual se optó por la explotación familiar (individual) o por el mantenimiento de la explotación corporativa. En los países de la CEI, la distribución de las acciones de tierras pudo dar lugar a decisiones semejantes. 13. A pesar de las coincidencias profundas impuestas por los regímenes comunistas a las sociedades y las economías, los sectores agrícolas de Europa central y oriental y la CEI emprendieron la reforma agraria por caminos divergentes. En 2004 era notablemente superior el nivel de individualización alcanzado en Europa central y oriental que en la CEI (Cuadro 1). Pese a los notables avances en el ámbito de la individualización, tanto Europa central y oriental como la CEI todavía están muy por detrás de los Estados Unidos (y de la Unión Europea de 15 miembros). 6 ECA 37/12/3 Cuadro 1. Terrenos agrícolas en régimen de uso individual, 1990–2004 (porcentaje) Europa central y oriental CEI 1990 2004 14 65 4 30 Estados Unidos de América 98,6 Unión Europea de 15 miembros 96 Fuente: calculado a partir de estadísticas oficiales de los países; en el caso de la Unión Europea de 15 miembros, a partir de EUROSTAT/Agricultura; el porcentaje de propiedades agrícolas se refiere a una persona física. 14. La política agraria de la CEI presenta claras diferencias subregionales por lo que se refiere al grado de individualización de las fincas (el porcentaje de tierra sembrada en explotaciones individuales) y al momento en que comenzó (fechas señeras). A raíz de estas diferencias se han registrado desde la fecha de inflexión niveles muy distintos de recuperación de la recesión derivada de la transición (Cuadro 2). Cuadro 2. Diferencias subregionales en los países de la CEI por lo que se refiere a la política de explotación agrícola y la recuperación de la agricultura Asia central Cáucaso Federación de Rusia, CEI occidental Forma predominante de organización de la explotación Individual, corporativa Individual Corporativa, individual Terrenos sembrados en explotaciones individuales (porcentaje, 2007) 71 97 34 Porcentaje de la producción agrícola bruta obtenido en explotaciones individuales (porcentaje, último año) 88 97 62 Fecha señera de inicio de la individualización 1996-98 1993 Ninguna Año de inflexión 1998 1993 1999 Producción en relación con el nivel de 1991 (porcentaje, último año) 105 114 76 Políticas de explotación agrícola Recuperación de la producción agrícola* * Producción agrícola bruta Fuente: computado a partir de estadísticas oficiales de los países. ECA 37/12/3 7 V. LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA Y LA INDIVIDUALIZACIÓN EN LA CEI 15. Existe en la CEI un vínculo demostrable entre el inicio de la recuperación (la fecha de inflexión en el Cuadro 2) y la aplicación de reformas de individualización importantes. Los países del Cáucaso meridional individualizaron las tierras desde el principio y decididamente; el punto de inflexión pudo observarse ya en 1993 (Transcaucasia en la Figura 1). Los países de Asia central empezaron a individualizar mucho más tarde, entre 1996 y 1998; el crecimiento agrícola se reanudó en el conjunto de la región en 1998. La individualización de la estructura de explotación agrícola de los países de Asia central ha registrado en los últimos años notables progresos (a pesar de que persiste la propiedad estatal de los terrenos agrícolas en Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán) a los que cabe achacar el sólido crecimiento de la región. Los países más retrasados por lo que se refiere a la fecha y al grado de individualización han sido la Federación de Rusia, Belarús y Ucrania. De hecho, al día de hoy la Federación de Rusia y Belarús todavía no han individualizado apreciablemente las propiedades, a lo cual puede que se deban los retrasos con que procede la recuperación de la producción agrícola en la CEI europea. 16. Se tienen otros indicios directos de que la individualización tiene efectos positivos en el crecimiento agrícola. Los países de la CEI que tienen más superficie en régimen de uso individual han registrado un crecimiento más rápido desde que comenzó la recuperación (Lerman 2010). En las 80 provincias de la Federación de Rusia se observa una relación semejante entre el crecimiento agrícola y el uso individual de la tierra. Aparentemente, así se explica que la recuperación en la Federación de Rusia y la CEI occidental vaya retrasada con respecto a la recuperación en Asia central y el Cáucaso meridional: el grado de uso individual de la tierra es notablemente inferior en la Federación de Rusia y la CEI occidental que en el resto de la CEI. 17. La individualización también tiene efectos positivos en la productividad agrícola, que mide el valor (o la cantidad agregada) de la producción agrícola por unidad de tierra (“productividad de la tierra”) o por obrero agrícola (“productividad de la mano de obra”). En muchos países de la CEI la mayor productividad de la tierra se observa en las parcelas familiares, que ofrecen un ejemplo clásico de explotación individual provista del más alto grado de incentivo y rendición personal de cuentas en virtud del entorno familiar (Lerman 2010; Lerman y Sedik 2009, 2010; Lerman et al. 2007; Lerman y Sedik 2012). Se aprecia que, al igual que ocurre con el crecimiento agrícola, la productividad de la mano de obra aumenta en función de la proporción de la tierra agrícola que se encuentre en régimen de uso individual en las 80 provincias de la Federación de Rusia (Lerman, Csaki y Feder 2004: 186-187; Lerman y Schreinemachers 2005). 300 1965=100 250 200 150 100 50 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 CentAsia TransCau European Figura 1. Crecimiento agrícola regional en la CEI 1965-2007: índice medio de la producción agrícola bruta en tres agrupaciones regionales de países de la CEI. Fuente: sobre la base de estadísticas oficiales. 8 ECA 37/12/3 VI. RESULTADOS DE LA TRANSICIÓN: REANUDACIÓN DEL CRECIMIENTO AGRÍCOLA EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y LA CEI 18. La transición de una economía de planificación centralizada a una economía centrada en el mercado supuso la disolución de un sistema económico establecido, lo cual generó inevitablemente perturbaciones iniciales y fuertes caídas de la economía, en general, y de la agricultura, en particular. La caída derivada de la transición afectó a todos los países de la región, pero en la CEI fue más acusada y duró más que en Europa central y oriental. La agricultura ya había empezado a recuperarse en Europa central y oriental en 1994, mientras que la fuerte caída duró en la CEI hasta 1998 (Figura 2). En ese momento, la producción agrícola de Europa central y oriental había recuperado aproximadamente el nivel de 1992, mientras que los países de la CEI habían descendido a un 75% de su producción de 1992. Los estudiosos atribuyen las divergencias en la evolución inicial de la agricultura durante la transición a diferencias de determinación y voluntad política entre las dos subregiones: mientras que Europa central y oriental siguió adelante con reformas a gran escala para orientar la economía hacia el mercado, la actitud fue mucho más dubitativa e indecisa en la CEI (Lerman, Csaki y Feder 2004). Así, en 1998 el índice de reforma agrícola del Banco Mundial para Europa y Asia central se situaba en un 7,8 en Europa central y oriental, pero solo llegaba a 4,9 en la CEI1. 19. Pese a la caída inicial derivada de la transición, todos los países de la región siguieron adelante con la reforma, que al final alcanzó un punto de inflexión a partir del cual se recuperó el crecimiento agrícola. Como se señalaba antes, el punto de inflexión estaba claramente ligado a decisivos avances en la individualización del uso de la tierra. Las pautas del crecimiento agrícola cambiaron espectacularmente en Europa central y oriental y la CEI tras el punto de inflexión. Mientras que en el conjunto de Europa central y oriental la agricultura se estabilizó desde 1994 sin presentar indicios apreciables de crecimiento, la producción agrícola siguió creciendo a un ritmo bastante rápido en la CEI después de 1998 (Figura 2). Como consecuencia de ello, la producción agrícola de la CEI aumentó casi un 70% desde 1998, mientras que el crecimiento agrícola en Europa central y oriental fue de aproximadamente un 15% desde 1994. La CEI se puso al nivel de Europa central y oriental en 2003 en cuanto a la medición del crecimiento agrícola, y para 2007 la producción agrícola de la CEI se situaba en un 125% del nivel registrado en 1992, frente a una proporción inferior al 110% en Europa central y oriental. Cabe suponer que el crecimiento registrado por la agricultura de la CEI desde 1998 es resultado del efecto acumulativo de las reformas de política aplicadas desde el inicio de la transición: los cambios radicales derivados de la transición de una economía centralizada a una economía de mercado precisaban de tiempo para cuajar antes de que pudieran apreciarse sus efectos positivos. 1 El índice de reforma agrícola del Banco Mundial para Europa y Asia central, introducido por Csaki y Nash (1998), cuantifica la marcha de las reformas agrícolas en Europa central y oriental y la CEI mediante una escala que va del 1 al 10; el 1 representa una economía centralizada y el 10 una economía donde se han ultimado las reformas de orientación de la economía hacia el mercado. ECA 37/12/3 140 9 1992=100 120 CIS CEE 100 80 60 1992 Figura 2. Producción agrícola en Europa central y oriental y la CEI 1992-2007 (porcentaje con respecto a 1992). Fuentes: estadísticas oficiales de los países, EUROSTAT y CISSTAT. 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20. A raíz del crecimiento más rápido de la agricultura, la CEI ha superado a Europa central y oriental en volumen absoluto de producción. En 1992 la agricultura de Europa central y oriental produjo un 50% más que la de la CEI (en USD corrientes); para 2009 la situación se había invertido y, en la actualidad, la CEI genera una producción agrícola que supera en un 50% a la de Europa central y oriental (también en USD corrientes). Dicho de otro modo, al día de hoy la CEI genera dos tercios de la producción agrícola regional, dato que deben tener presente los inversores en busca de nuevas oportunidades en el ámbito de la agricultura. VII. LA REFORMA AGRÍCOLA Y LA MITIGACIÓN DE LA POBREZA EN LA CEI 21. Es difícil determinar una relación causal estricta entre la reforma agraria y agrícola y la reducción de la pobreza que se viene observando en los países de la CEI desde 2000 (Alam et al. 2005), pues no existen evaluaciones comparables de la pobreza rural durante el período de la reforma agraria que se centren en la evolución temporal de las propiedades. Los estudios de la vinculación entre la reforma agraria y agrícola y el bienestar de la población rural se basan en datos transversales sobre las propiedades y los ingresos percibidos. 22. Con todo, está claro que las reformas agrarias y agrícolas introducidas en los países de la CEI han contribuido a la reducción de la pobreza rural en dos sentidos. En primer lugar, han contribuido a que las familias dispongan de más bienes mediante transferencias aisladas de tierras, ganado y maquinaria agrícola de las fincas corporativas a los hogares. De los datos de las encuestas de predios de muchos países de la CEI cabe deducir una correlación positiva entre las propiedades de las familias y sus ingresos, tanto los ingresos totales percibidos por la familia como, lo que es más importante, los ingresos per cápita (Lerman et al. 2007; Lerman y Cimpoies 2007; Lerman 2008; Lerman y Sedik 2010). En segundo lugar, las transferencias de bienes de las explotaciones colectivas y estatales a las explotaciones individuales provocaron un aumento de la productividad agrícola, como se señalaba antes, y, en concreto, elevaron el rendimiento de los cultivos (Dudwick, Fock y Sedik 2007). El incremento de la productividad y del rendimiento aumenta la producción de las explotaciones y, con ello, mejora el bienestar de las familias, directamente (en virtud de un mayor consumo de productos domésticos) e indirectamente (gracias a los ingresos en efectivo adicionales procedentes de la venta de productos excedentarios). 23. De ese modo cobra prominencia la comercialización o venta de los productos agrícolas como otro factor importante que, sumado a las propiedades y la productividad, afecta positivamente a los ingresos rurales. Los datos de las encuestas demuestran de forma convincente que las ventas de productos agrícolas elevan los ingresos familiares y mejoran la imagen subjetiva que tienen las 10 ECA 37/12/3 familias de su bienestar. Por otro lado, las familias que poseen más tierras suelen ser más propensas a la comercialización y venden una proporción mayor de su producción. La comercialización termina de establecer la conexión entre la reforma agraria y los ingresos de las familias rurales: la reforma agraria pone la tierra en régimen de explotación individual y eleva los ingresos de estas personas mediante un aumento de la producción, parte de la cual es consumida en especie por la familia; el incremento de las tierras y de la producción empuja a las familias de las zonas rurales a vender una mayor proporción de su producción, y el aumento de las ventas genera más efectivo que a su vez aumenta los ingresos familiares. Este doble efecto del aumento de la cantidad de tierras, que eleva la producción y, a la vez, la comercialización, se observa en los resultados del reciente proyecto del Banco Mundial y la FAO sobre la concentración parcelaria en la República de Moldova (2007-09): la concentración aumentó el tamaño de las explotaciones y redujo el número de parcelas, mientras que en las explotaciones participantes se registró un aumento de la producción y la capacidad comercial y se percibieron más ingresos, como se desprende de la mayor cuantía de los márgenes brutos medios y del incremento de las inversiones (República de Moldova 2011). VIII. MEDIDAS DE POLÍTICA ENCAMINADAS A MEJORAR LOS INGRESOS RURALES 24. A raíz de la reforma agrícola surgieron en toda la región decenas de millones de pequeñas explotaciones familiares en lugar de las decenas de millares de colectivos y cooperativas de producción a gran escala. En el Cuadro 3 se aprecia el reducido tamaño medio de las explotaciones en la CEI. La situación no es distinta en Europa central y oriental: del total de casi 8 millones de explotaciones de los diez Estados Miembros nuevos, 4,5 millones (un 58%) tienen menos de 2 hectáreas, y solo 80.000 (apenas un 1%) tienen 50 hectáreas o más (Csaki y Jambor 2009). No obstante, estas pequeñas explotaciones no funcionan exclusivamente con fines de subsistencia: de las encuestas se desprende que entre el 60% y el 80% de las pequeñas explotaciones de la CEI venden parte de su producción, y las ventas en la finca representan, en promedio, entre el 30% y el 50% de la producción de estas explotaciones “semicomerciales”. Sin embargo, los pequeños agricultores de Europa central y oriental y la CEI sufren, como el resto de los pequeños agricultores de todo el mundo, lo que a veces se denomina “maldición de los pequeños”: ingresos bajos como consecuencia de una base de activos limitada y dificultades para acceder a canales comerciales de venta y servicios. Cuadro 3. Tamaño medio de las explotaciones familiares en algunos países de la CEI Tamaño medio de la explotación, en hectáreas Armenia 1,38 Georgia 0,96 Azerbaiyán 1,86 Kirguistán 3,80 Tayikistán 3-5 Turkmenistán 4-5 Fuente: estudios realizados en explotaciones agrícolas 2000-10. 25. Habida cuenta de la vinculación entre las propiedades, la comercialización y los ingresos familiares, es importante estudiar las medidas de política que pueden aplicarse para ampliar el tamaño de las propiedades familiares y alentar a las pequeñas explotaciones a vender una proporción mayor de su producción. Naturalmente, también conviene centrarse en las opciones de incremento de la productividad, pues el aumento de esta mejorará los medios de vida rurales al permitir a los pequeños agricultores producir un mayor volumen con recursos limitados. ECA 37/12/3 11 A. Políticas para ampliar las explotaciones pequeñas 26. Son dos las principales medidas de política que pueden aplicarse para ampliar el tamaño de las pequeñas explotaciones individuales (por ejemplo, de 0,5 hectáreas a 5 o incluso a 10 hectáreas). La primera consiste en organizar otra campaña de distribución de tierras a las pequeñas explotaciones que entronque con el proceso de reforma agraria a partir del cual se empezaron a ampliar las parcelas familiares y se crearon nuevas explotaciones agrícolas. Las nuevas tierras que se distribuyan podrán proceder de la reserva estatal o de las fincas corporativas (empresas agrícolas) menos productivas. En muchos países de la CEI, con la posible excepción de Asia central, hay extensas reservas de tierra de propiedad estatal no usada. Además, grandes extensiones de tierras agrícolas (en algunos países, más del 50% de la superficie agrícola total) son objeto de gestión ineficiente por parte de grandes fincas corporativas cuyos niveles de productividad son considerablemente inferiores a los de las explotaciones individuales. Los gobiernos deben destinar los terrenos no utilizados de las reservas estatales y los terrenos insuficientemente explotados de las grandes empresas agrícolas a usos más productivos distribuyéndolos a pequeñas explotaciones familiares. Sin embargo, cabe señalar que un país de la CEI ha optado por una política de tenor opuesto: el gobierno canceló recientemente los arriendos vigentes de terrenos estatales con fines de explotación en pequeña escala (uno de los mecanismos de mercado de eficacia demostrada para ampliar el tamaño de las pequeñas explotaciones) y empezó a subastar terrenos de las reservas a inversores externos. Los oficiales están muy satisfechos con los ingresos en efectivo generados por este proceso y lo justifican aduciendo que elevará los niveles de producción comercial de la agricultura del país. Con ello, prescinden enteramente de los intereses de la cuantiosa población rural y hacen caso omiso de los indicios concluyentes de que es mayor la productividad de las pequeñas explotaciones, siendo crucial su contribución al crecimiento sectorial y los medios de vida rurales. Cuadro 4. Contribución de los mercados de arriendo al ajuste del tamaño de las explotaciones Explotaciones que Explotaciones que Porcentaje de funcionan funcionan con terrenos explotaciones que exclusivamente con propios y arrendados, tienen terrenos terrenos propios, en en hectáreas arrendados hectáreas Países de Europa central y oriental Rumania 3,0 4,1 7 Bulgaria 1,1 4,8 9 Hungría 3,4 19,6 8 Polonia 7,3 25,7 17 Armenia 1,3 2,6 14 Georgia 0,7 8,7 2 Azerbaiyán 1,8 15,7 7 Kazajstán 160 272 11 Tayikistán 18 144 3 1997 2,8 16,9 6 2003 3,8 11,6 21 2005 3,7 9,5 28 53 227 53 Países de la CEI República de Moldova Ucrania Fuente: Lerman, Csaki y Feder 2004; Lerman et al. 2007; Lerman y Sedik 2010. 12 ECA 37/12/3 27. La segunda medida de política que puede contribuir a la ampliación de las pequeñas propiedades consiste en fomentar el desarrollo de los mercados de tierras en calidad de mecanismo para transferir las tierras de usuarios pasivos o ineficientes a usuarios activos y eficientes, lo cual sirve para ajustar el tamaño de las explotaciones. La condición básica para que los mercados de tierras se desarrollen consiste en permitir que se transfiera la propiedad de la tierra y los correspondientes derechos de uso, algo que, en el marco de las reformas, se ha conseguido en todos los países de Europa central y oriental y en la mayoría de los países de la CEI, aunque todavía no en partes de Asia central. Otra condición previa para el desarrollo de las transacciones de tierras es el registro de todas las parcelas privadas y la correspondiente concesión de títulos, prestando la atención debida a la sensibilidad a las cuestiones de género. En todos los países de Europa central y oriental y la CEI existen sistemas modernos de registro y concesión de títulos, pero la cobertura de estos últimos es, por lo general, limitada, en apariencia como consecuencia de los complejos procedimientos burocráticos y los costos elevados. Deben implantarse procedimientos de registro sencillos y transparentes que conlleven costos de transacción mínimos a fin de alentar a los propietarios de tierras rurales a registrarlas y obtener títulos jurídicos, con inclusión de los hogares encabezados por mujeres2. 28. Otra medida de política consiste en que los gobiernos garanticen el cumplimiento de los contratos y el estado de derecho, algo fundamental, entre otras cosas, para el apoyo al arrendamiento de tierras, que parece incluso más importante que la compraventa de tierras como mecanismo para ampliar el tamaño de las pequeñas propiedades. En el Cuadro 4 se observa que, de hecho, el arrendamiento de tierras contribuye a la ampliación de las pequeñas explotaciones; el ejemplo de la República de Moldova demuestra que el arrendamiento se va generalizando con el paso del tiempo. 29. También se suelen promover programas de concentración parcelaria como instrumento para la ampliación de las explotaciones. Los programas eficaces de concentración se fundan en mecanismos de mercado, como negociaciones libres y acuerdos mutuos entre los propietarios de parcelas fragmentadas (FAO 2010). Ejemplos de esa labor de concentración fundada en el mercado son el proyecto ejecutado por el Banco Mundial y la FAO en la República de Moldova (2007-09) o el próximo proyecto de USAID en Kirguistán, en gran medida inspirado en la experiencia de la República de Moldova. En este último país, mediante el proyecto de concentración se redujo un 23% el número de parcelas (de las 7.220 iniciales a 5.515 cuando terminó el proyecto), con lo cual aumentó considerablemente el tamaño medio de las parcelas. Además, la actividad de concentración alentó a los propietarios de tierras inactivos o de edad avanzada a abandonar la agricultura, con lo cual aumentó un 32% el tamaño medio de las explotaciones (República de Moldova 2011). B. Políticas orientadas a aumentar la comercialización 30. Las políticas que tienen por objeto fomentar la comercialización de las pequeñas explotaciones han de centrarse fundamentalmente en la mejora del acceso de estas a servicios de los mercados: • • • • • • 2 Servicios de comercialización de los productos agrícolas Canales de adquisición de insumos agrícolas (incluidas semillas de calidad) Servicios de maquinaria agrícola (alquiler y mantenimiento) Servicios veterinarios y de inseminación artificial Servicios de extensión para impartir a los pequeños agricultores de mayores conocimientos tecnológicos y prácticos Servicios de crédito a las pequeñas explotaciones Estas y otras cuestiones relativas al desarrollo de los mercados de tierras aparecen tratadas con más detenimiento en FAO (2010). ECA 37/12/3 13 31. Según las mejores prácticas a escala mundial, las cooperativas de servicios de agricultores representan la manera más eficaz de mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los servicios de los mercados. Esas cooperativas pueden abarcar la totalidad de la cadena de valor, desde la explotación hasta el mercado, lo cual incluye la adquisición conjunta de insumos agrícolas, la organización de grupos de adquisición y utilización comunitaria de maquinaria para trabajar el campo, el establecimiento de instalaciones de clasificación y envasado, el transporte de productos agrícolas a los mercados, su elaboración, etc. Las cooperativas de servicios no invalidan la iniciativa privada; debe permitirse que los intermediarios comerciales privados, las empresas integrantes y los proveedores de servicios coexistan con ellas y mantengan las operaciones que actualmente llevan a cabo. Hay que reconocer que la población de las zonas rurales de la región se resiste con firmeza a la totalidad del concepto de cooperativa a causa de la prolongada experiencia negativa que supuso la colectivización durante la época soviética. Hace falta una campaña de educación centrada en objetivos concretos para que los agricultores reconozcan y acepten los enormes beneficios de la cooperación. Hay que estudiar detenidamente los sistemas de cooperativas de los Estados Unidos, los Países Bajos y otros países occidentales, pues ofrecen ejemplos excelentes de cooperativas de servicios, así como de organizaciones gubernamentales eficaces encargadas de promover la cooperación. 32. La mejora del acceso a los servicios también es fundamental para aumentar la productividad de los cultivos y el ganado. Los servicios de extensión y asesoramiento son el principal mecanismo para divulgar a los agricultores conocimientos tecnológicos y prácticos. Se asesora a los agricultores sobre la introducción de nuevas variedades, el uso eficaz de las semillas originales de élite y las técnicas de cultivo eficientes. Combinadas, todas estas actividades aumentan el rendimiento de los cultivos, con lo cual elevan la producción y contribuyen a la comercialización. Los servicios veterinarios y de inseminación artificial cumplen una función decisiva en la cría de ganado y el rendimiento de las aves de corral, al mantener sanos a los animales y mejorar el material genético. 33. Además, es importante garantizar a los pequeños agricultores opciones realistas de acceso a fuentes alternativas de crédito. Se necesita crédito para ampliar a otros ámbitos las operaciones agrícolas, lo cual permite a las explotaciones vender más y diversificar sus actividades con el objeto de reducir los riesgos y aumentar los ingresos. Además de obtener préstamos de bancos comerciales, los agricultores deberían estar en situación de obtener préstamos de instituciones de microfinanciación, y se ha de alentarles a que creen cooperativas y cajas de crédito. En vista de que para obtener crédito hace falta una garantía, en la legislación vigente debe preverse la posibilidad de que las pequeñas explotaciones usen en garantía fincas viables (aunque no haya indicios claros de que hipotecar la tierra facilite efectivamente el acceso al crédito agrícola). 34. Lo principal al elaborar políticas encaminadas a mejorar los ingresos rurales es la actitud del gobierno ante las pequeñas explotaciones. La desatención y el desprecio imperantes han de transformarse radicalmente en un reconocimiento pleno de la función esencial que cumplen las pequeñas explotaciones en la agricultura y en el bienestar de las zonas rurales. Los funcionarios gubernamentales y las instancias decisorias han de reconocer la contribución y la importancia de las pequeñas explotaciones, abandonar la preferencia tradicional por las grandes explotaciones y promover políticas que creen un entorno comercial favorable al funcionamiento satisfactorio del sector de la agricultura en pequeña escala en lugar de seguir esforzándose en vano por orientar las decisiones en materia de producción. Este cambio de actitud exige una firme voluntad política en todos los ámbitos gubernamentales, empezando por una dirección clara en las esferas superiores. IX. FUNCIÓN DE LA FAO 35. La FAO puede aprovechar los conocimientos técnicos y de asesoramiento que tiene acumulados para mejorar el nivel de la prestación de servicios y el acceso de los pequeños agricultores a servicios agrícolas esenciales. Tienen máxima prioridad los servicios que pueden aumentar la productividad elevando el rendimiento de los cultivos y el ganado, incluida la asistencia para el 14 ECA 37/12/3 desarrollo de la extensión y la capacitación, así como los servicios de asesoramiento centrados en cuestiones y tecnologías relativas a la producción. La mejora de la productividad del ganado obliga a prestar atención a la sanidad animal y a los servicios veterinarios, otra esfera en la que los conocimientos técnicos de la FAO son considerables. La Organización también debe tener capacidad para ayudar en el ámbito de los piensos, en concreto en la preparación de fórmulas de pienso y en la introducción de variedades de cultivos extensivos de gran rendimiento. 36. La FAO puede ofrecer asistencia técnica y asesoramiento con respecto al establecimiento de cooperativas de comercialización y grupos de adquisición y utilización comunitaria de maquinaria, todo lo cual es necesario para conjurar la “maldición de los pequeños”. También debe prestarse asistencia en relación con las cooperativas de crédito. 37. La FAO también puede contribuir a la creación de instituciones para proteger los derechos de tenencia de la tierra (catastro, registro de las tierras), que son fundamentales para el desarrollo de los mercados de tierras. Por último, puede aprovechar su experiencia en la región para contribuir a la elaboración de programas de concentración parcelaria inspirados en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (FAO 2010). X. CONCLUSIÓN 38. Las pequeñas explotaciones familiares han pasado a ser el eje de la agricultura posterior a la transición y de toda política de uso sostenible de los recursos naturales, tanto en Europa central y oriental como en la CEI. Tal vez no controlen la mayor parte de las tierras, pero su mayor productividad les permite dominar la producción agrícola. Evidentemente, se considera que la recuperación del crecimiento agrícola está ligada a la individualización de la explotación, es decir, a la transición del predominio exclusivo de las grandes fincas corporativas a la primacía de explotaciones familiares notablemente más pequeñas cuyo tamaño puede variar mucho. La nueva estructura de las explotaciones exige el desarrollo de una nueva infraestructura del mercado de servicios agrícolas en relación con la comercialización, el suministro de insumos, la maquinaria y la extensión. Los gobiernos deben preparar políticas consonantes con tal objetivo; su nuevo papel consiste en crear un entorno de servicios favorable a las explotaciones familiares. ECA 37/12/3 15 Bibliografía Alam, A., Murthi, M., Yemtsov, R., Murrugarra, E., Dudwick, N., Hamilton, E. y Tiongson, E. (2005). Growth, Poverty, and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union (Banco Mundial, Washington DC). Csaki, C. y Jambor, A. (2009). The Diversity of Effects of EU Membership on Agriculture in New Member States. Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. Estudios de política sobre la transición rural n.º 2009-4 (Budapest: Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central). http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Policy_Std ies/EUeffects_en.pdf Csaki, C. y Nash, J. (1998). The Agrarian Economies of Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independence States: Situation and Perspectives 1997. Documento de debate 387 del Banco Mundial (Banco Mundial. Washington DC). Deininger, K. (2003). Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Documento de investigación del Banco Mundial (Banco Mundial. Washington DC). Dudwick, N., Fock, K., y Sedik, D. (2007). Land Reform and Farm Restructuring in Transition Countries. The Experience of Bulgaria, Republic of Moldova, Azerbaijan and Kazakhstan, documento de trabajo n.º 104 del Banco Mundial (Banco Mundial. Washington DC). http://go.worldbank.org/2W17PBZ490 FAO (2010). Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Primer borrador (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma). Lerman, Z. (2008). “Agricultural Development in Central Asia: A Survey of Uzbekistan, 2007–2008”. Eurasian Geography and Economics, 49(4): 481-505. Lerman, Z. (2010). “Agricultural Recovery and Individual Land Tenure: Evidence from Central Asia”. En Changing Landscape of European Agriculture: Essays in Honour of Professor Csaba Csaki, editado por I. Ferto, C. Forgacs y A. Jambor (Agroinform. Budapest). Lerman, Z. y Cimpoies, D. (2006). “Land Consolidation as a Factor for Rural Development in the Republic of Moldova.” Europe-Asia Studies, 58(3): 439-455. 16 ECA 37/12/3 Lerman, Z., Csaki, C. y Feder, G. (2004). Agriculture in Transition: Land Policies and Evolving Farm Structures in Post-Soviet Countries. (Lanham, MD: Lexington Books). Lerman, Z. y Schreinemachers, P. (2005). “Individual Farming as a Labour Sink: Evidence from Poland and Russia”. Comparative Economic Studies 47(4): 675-695 (diciembre). Lerman, Z. y Sedik, D. (2008). The Economic Effects of Land Reform in Tajikistan. Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. Estudios de política sobre la transición rural n.º 2008-1 (Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. Budapest). http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Policy_Std ies/Tajikistan_en.pdf. Lerman, Z. y Sedik, D. (2009). “Agricultural Recovery and Individual Land Tenure: Lessons from Central Asia”. Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. Estudios de política sobre la transición rural n.º 2009-3 (Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. Budapest). http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Policy_Std ies/AgDevelopmentCA_en.pdf. Lerman, Z. y Sedik, D. (2010). Rural Transition in Azerbaijan (Lanham, MD: Lexington Books). Lerman, Z. y Sedik, D. (2012). “Russian Agriculture in Transition”. En Handbook of Russian Economy, editado por Michael Alexeev y Shlomo Weber (Oxford University Press. Nueva York. De próxima aparición). Lerman, Z., Sedik, D., Pugachov, N. y Goncharuk, A. (2007). Rethinking Agricultural Reform in Ukraine. Estudios sobre el sector agrícola y alimentario en Europa central y oriental, vol. 38 (Halle: IAMO). Mathijs, E. y Swinnen, J. (1998). “The Economics of Agricultural Decollectivization in East Central Europe and the Former Soviet Union”. Economic Development and Cultural Change, 47(1): 1-26. República de Moldova (2011). Impact Assessment of the Land Re-Parcelling Pilot Project in 6 Villages. Final Report. (Chisinau: AGREX).