Zuriñe Carrascal TFM

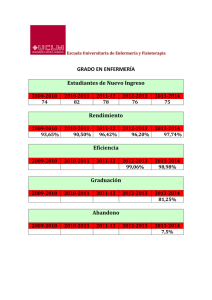

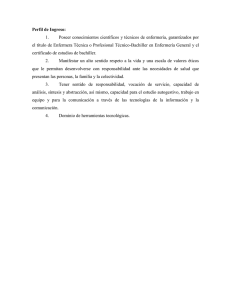

Anuncio