Pecado - EspaPdf

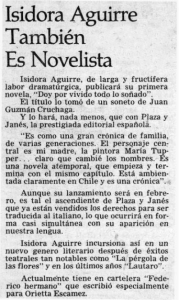

Anuncio