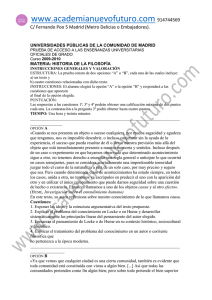

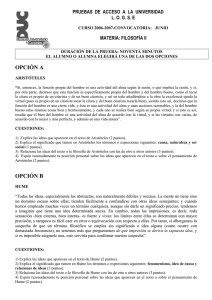

here - Universitat de València

Anuncio