san josemaria - cloudfront.net

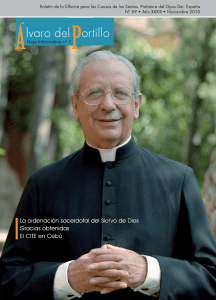

Anuncio

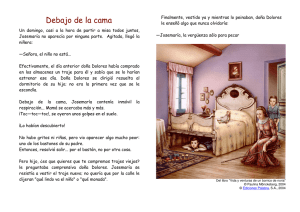

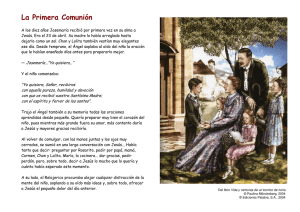

EL PADRE PÍO El capuchino de los estigmas Ives Chiron 8ª edición EL APÓSTOL DE LOS LEPROSOS La vida del padre Damián Wilhelm Hünermann 6ª edición DON BOSCO Y SU TIEMPO Educador nato, patrono de la juventud trabajadora Hugo Wast 7ª edición NO OLVIDÉIS EL AMOR La pasión de Maximiliano Kolbe André Frossard 6ª edición UN OBISPO CONTRA HITLER El Beato von Galen y la resistencia al nazismo Stefania Falasca 2ª edición SANTA GEMA GALGANI Vida de la primera Santa del siglo XX Germán de San Estanislao y Basilio de San Pablo 5ª edición LA MADRE TERESA Su vida y su obra «Lo hacemos por Jesús» Edward Le Joly 14ª edición a figura de san Josemaría Escrivá (1902-1975), fundador del Opus Dei, suscita el interés de muchos. Para algunos se trata de mera curiosidad; pero, para la mayoría, especialmente después de su canonización en 2002 por Juan Pablo II, es el deseo de conocer la vida y mensaje de una de las principales figuras de la Iglesia del siglo XX. NURIA TORRELL SAN JOSEMARIA ‘ NURIA TORRELL L NURIA TORRELL Su cercanía en el tiempo, su presencia en medios de comunicación, sus escritos y sus tertulias filmadas han ofrecido al mundo una parte de su rica imagen. Pero… ¿quién era realmente Josemaría Escrivá?, ¿dónde nació?, ¿quiénes fueron sus padres?, ¿cómo recibió la llamada de Dios para fundar el Opus Dei?, ¿en qué consiste esa llamada y a quiénes se dirige?, ¿cómo vivió el Concilio Vaticano II? La autora ha indagado durante años en la vida de san Josemaría y se ha documentado con profundidad contando con la ayuda de numerosos testigos que lo conocieron, en particular, de don Benito Badrinas, postulador de la causa de canonización en España. Y ha aplicado a esa investigación sus dotes de novelista. El resultado es una biografía ágil, amena y, al mismo tiempo, detallada, que abarca toda la vida de san Josemaría y muestra cómo llevó a cabo con ejemplar fidelidad la misión que Dios le encomendó: abrir los caminos divinos de la tierra proclamando la llamada de todos los cristianos a la santidad. Nuria Torrell es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Trabajó en la enseñanza durante algunos años pero después decidió dedicarse a la literatura infantil y juvenil, donde ha alcanzado un notable reconocimiento. Forma parte del grupo literario Aurora, obtuvo el premio Dulcinea, es miembro del jurado de diferentes certámenes literarios, imparte conferencias y publica artículos sobre literatura en diversos medios de comunicación. Algunos de sus relatos han alcanzado la 6ª edición. Sus notables cualidades narrativas las ha empleado en esta obra biográfica dedicada a San Josemaría Escrivá de Balaguer. SAN JOSEMARIA LA «AUTOBIOGRAFÍA» SECRETA DEL PADRE PÍO La investigación del Santo Oficio Francesco Castelli 2ª edición SAN JOSEMARIA ‘ BIOGRAFÍAS SOBRE SANTOS CONTEMPORÁNEOS NURIA TORRELL ‘ EDICIONES PALABRA Abriendo los caminos divinos de la tierra ISBN 978-84-9840-827-0 ARCADUZ ARCADUZ 116 palabra ARCADUZ ARCADUZ san josemaría Abriendo los caminos divinos de la tierra EDICIONES PALABRA Madrid Colección: Arcaduz © Nuria Torrell, 2013 © Ediciones Palabra, S.A., 2013 Paseo de la Castellana, 210 - 28046 MADRID (España) Telf.: (34) 91 350 77 20 - (34) 91 350 77 39 www.palabra.es [email protected] Diseño de cubierta: Raúl Ostos Óleo de portada: Armando Pareja ISBN: 978-84-9840-827-0 Depósito Legal: M. 5.586-2013 Impresión: Gráficas Anzos Printed in Spain - Impreso en España Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. NURIA TORRELL SAN JOSEMARÍA Abriendo los caminos divinos de la tierra Presentación: B B A «Desde 1928 mi predicación ha sido que la santidad no es cosa para privilegiados, que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, porque el quicio de la espiritualidad específica del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario». (San Josemaría) PRESENTACIÓN Se han cumplido unos ocho años. Predicaba en aquel domingo un retiro en un centro de mujeres del Opus Dei y se me presentó Nuria Torrell. La conversación fue muy breve: me dijo que tenía la ilusión de escribir una biografía o semblanza de san Josemaría Escrivá de Balaguer, el Fundador de la Obra. Me dijo también que su propósito era presentar su figura en el libro que a ella le hubiera gustado leer cuando tuvo su primer encuentro (aunque no en persona) con el santo y con lo que Dios le había hecho ver en la inolvidable fecha del 2 de octubre de 1928. Su propósito era escribir una obra de lectura fácil, accesible a un público amplio, aunque bien documentada y que presentara toda su vida. Me preguntó si yo estaría dispuesto a ayudarla en este empeño. Nuria sabía que yo acababa de llegar a Barcelona después de estar treinta años dedicado, en gran parte, a buscar documentos y testimonios sobre la vida de san Josemaría, pues, después de su muerte en 1975, había sido nombrado Postulador de su causa de Canonización en España, motivo por el cual recorrí todo el país siguiendo las huellas –algunas muy lejanas– del Fundador del Opus Dei y estudié y analicé centenares de documentos. Cualquiera entenderá que, después de tantos años dedicados a conocer y dar a conocer la vida del santo, no me podía negar a ayudar en lo que se proponía Nuria Torrell. Era muy consciente de que todo lo que había llegado a conocer con tanto detalle y amplitud era un acervo que debía estar disponible para todos los que querían saber algo más de esa gran figura. No podía negarme a asesorarla tal 9 PRESENTACIÓN como había hecho con otros autores de semblanzas publicadas en España o versiones de algunas biografías hechas en otros países. El proyecto, además, era interesante. A partir de entonces, Nuria me fue enviando periódicamente lo que iba escribiendo y yo se lo devolvía con las observaciones que veía oportunas: aportando informaciones, precisando matices, sugiriendo temas. La estructura y forma literaria, por supuesto, corrían a cargo de la autora. Nunca hice ninguna observación a sus modos de decir. Y así, de modo lento y trabajoso, el libro fue avanzando hasta su forma actual y definitiva, la que el lector tiene entre sus manos. El resultado me parece valioso. Se ha escrito mucho sobre san Josemaría, pero no existía hasta el momento una introducción a su vida de estas características: lo suficientemente extensa para que el lector entre en profundidad en la vida del santo y, al mismo tiempo, con la suficiente tensión narrativa para que ese mismo lector beba las páginas con interés esperando nuevos acontecimientos. Se trata, en suma, de una buena introducción a la vida de san Josemaría Escrivá. Un nuevo libro sobre san Josemaría, ciertamente, no es el final de una historia porque la historia no acaba nunca de abrazar la vida entera. Y más una vida tan poliédrica como fue la del Fundador del Opus Dei. En la historia palpita una vida que siempre nos sobrepasa y que está abierta siempre a nuevas investigaciones y nuevas lecturas. Por eso, si bien San Josemaría. Abriendo los caminos divinos de la tierra, es un relato cerrado en sí mismo, es también un proyecto abierto y una invitación: a la lectura de los escritos del propio san Josemaría y al diálogo directo con el santo. BENITO BADRINAS AMAT Doctor en Teología Postulador de la Causa de Canonización de san Josemaría Escrivá en España 10 I. INFANCIA NACIÓ EN UN HOGAR CRISTIANO Josemaría nació en Barbastro, una pequeña ciudad del Alto Aragón (España), de 8000 habitantes, dedicada en su mayor parte al comercio y a la agricultura, y en un hogar cristiano, como solían ser los de aquella tierra, de padres ejemplares que practicaban y vivían su fe. Barbastro era un lugar alegre y bullicioso. Todas las mañanas despertaba con el potente sonido de las campanas de la catedral y el lento crujido de los carros y caballerías que, cargados de alimentos, tejidos, quincallería y otras mercancías, circulaban pesados por sus estrechas y embarradas calles en dirección a la céntrica plaza del Mercado, cuajada de pequeños comercios bajo antiguos soportales de piedra. Por aquella plaza concurrían diariamente vecinos y forasteros en busca de alimentos, tabaco o cualquier otro artículo; y la cruzaban banqueros, comerciantes y demás profesionales que, con su trabajo diario, hacían posible la marcha de la ciudad. Uno de aquellos comerciantes era don José Escrivá y Corzán, el padre de Josemaría. De él podrían decirse muchas cosas buenas y nos quedaríamos cortos. Baste por el momento señalar que era copropietario de una de las tien11 NURIA TORRELL das de tejidos más importantes de la ciudad, Sucesores de Cirilo Latorre, conocida popularmente como «Casa Servando», y que en su corazón honrado de buen cristiano guardaba un lugar muy especial para los más pobres y necesitados. —A las personas que trabajan en el servicio de la casa –solía decir a sus hijos– hay que respetarlas y tratarlas como a uno más de la familia, porque eso son. La madre, Dolores Albás y Blanc, era una gran señora, discreta, cariñosa y muy emprendedora; tenía nueve años menos que su marido y vivía completamente entregada al cuidado de su familia y de su hogar. —No se me caerán los anillos por hacer esto –contestaba serena y dulcemente a sus parientes y amigas cada vez que la veían levantarse a cerrar las contraventanas de la sala al anochecer, en vez de pedir a alguna de las muchachas que lo hiciera. La familia Escrivá-Albás vivía en el centro de Barbastro, exactamente en el primer piso del número 26 de la calle Mayor, que hacía esquina con la plaza del Mercado, a donde daban los balcones de las habitaciones principales; estaba instalada con sobriedad, elegancia y buen gusto, al estilo de la madre, y, gracias al trabajo del padre, pudo acoger bajo su techo durante algún tiempo a algunas chicas venidas de las zonas más pobres del campo o de los pueblos de la montaña que, en esos años de crisis en España, emigraban a las ciudades en busca de un hogar donde formarse, vivir y comer a cambio de su trabajo. Era casi una obra de caridad la que se hacía con aquellas muchachas, bastantes de las cuales eran casi niñas. Así se explica que los Escrivá tuvieran doncella, cocinera y niñera mientras tuvieron niños pequeños que cuidar. Pues bien, una fría noche de invierno, exactamente el jueves 9 de enero de 1902, vino al mundo Josemaría. Su padre, que se encontraba en la sala de estar fumando un cigarrillo tras otro, al oír los llantos del recién nacido, 12 SAN JOSEMARÍA apagó el cigarrillo sonriendo, miró de reojo el reloj de la pared: las agujas señalaban las diez, y fue enseguida a conocerlo. Era su primer hijo varón. Su única hermana, Carmen, que tenía entonces año y medio, lo conoció al día siguiente en brazos de la niñera. Así dio comienzo la vida del pequeño en aquel hogar luminoso y alegre, en el que reinaba el orden y el buen trato para todos. A los pocos días fue bautizado en la parroquia de la Asunción, ubicada en la catedral; y a los pocos meses fue confirmado, junto con su hermana y otras muchas personas, especialmente niños, en el mismo lugar. «SI LO CURAS, TE LO LLEVO A TORRECIUDAD» El niño iba creciendo sano, rollizo y algo charlatán hasta que un día, cuando tenía unos dos años, amaneció muy enfermo. La madre mandó enseguida recado al doctor Camps, médico de la familia y amigo de su marido, para que fuera a visitarle. La mortalidad infantil era muy elevada en aquellos años por diversas infecciones: la difteria, la viruela, el mal de alferecía y la meningitis, entre otras. En el caso del pequeño Josemaría nunca llegó a saberse lo que padeció porque los diagnósticos de entonces eran muy difusos. Lo cierto es que, pese a los continuos cuidados del doctor Camps, siguió empeorando de aquel mal hasta quedar postrado en la cama. —Pepe, la medicina ya no puede hacer nada más por el niño –se lamentó un día el doctor Camps ante don José–. Lo siento mucho. Don José se inquietó al escuchar aquellas palabras. Como tenía por costumbre consultar los asuntos importantes con algunos entendidos, pidió una segunda opinión a otro médico y también amigo suyo: el homeópata don 13 NURIA TORRELL Santiago Gómez Lafarga. Y, cuando este le confirmó la gravedad irreversible del pequeño, se dio por vencido. No así la madre, mujer de fe recia en el poder intercesor de la Virgen, que empezó a rezar una novena a Nuestra Señora del Sagrado Corazón pidiéndole la curación del pequeño, al tiempo que le hacía una promesa: Si lo curas, te lo llevo a Torreciudad. Torreciudad era una antigua ermita mariana, ubicada a 24 kilómetros de Barbastro, oculta entre las montañas y de difícil acceso pues solo podía llegarse hasta allí haciendo el último tramo del camino a lomos de caballería por una desdibujada y ascendente senda de montaña. Se desconoce el motivo por el que la madre escogió ese remoto lugar de peregrinación cuando solo a unos 3 kilómetros de Barbastro se encontraba el santuario y monasterio benedictino de la Virgen del Pueyo, un lugar muy apreciado por la familia Albás pues el padre de doña Dolores lo había comprado junto con otros particulares tras la desamortización y había fallecido en una de sus celdas. Es posible que pensase en Torreciudad porque aquella advocación de la Virgen, como cantan sus gozos, se consideraba intercesora especial para la curación del mal de Alferecía, una enfermedad grave, de difícil, variada y mal definida etiología, que afectaba exclusivamente a los niños y que se consideraba la causa de una gran mortandad. El niño siguió empeorando de aquel mal hasta una noche en que el doctor Camps dijo aparte a don José: —Mira, Pepe, de esta noche, el niño no pasa. Esa noche fue inolvidable para los Escrivá. Al día siguiente, cuando el doctor Camps se presentó en su hogar y preguntó a don José por la hora de la muerte del chiquillo, se encontró con esta sorprendente respuesta: —No solo no ha muerto, sino que ¡habla! Pasa y lo verás. 14 SAN JOSEMARÍA El doctor Camps se quedó completamente asombrado en la puerta de la habitación al ver a su joven paciente de pie en la cama, agarrado a los barrotes, sonriente, lleno de vida y balbuceando torpes palabritas. En toda su trayectoria profesional no había visto nunca una curación tan rápida e inexplicable como aquella. Poco después los padres cumplieron con la promesa de llevarlo a Torreciudad. Muchas veces se habló en el hogar de los Escrivá de aquel viaje, que hicieron como verdaderos peregrinos. Una mañana se levantaron temprano y tomaron la diligencia que les llevó hasta El Grado, el pueblecito que hay al pie de la ermita, desde donde continuaron el viaje a pie con ayuda de una caballería. Doña Dolores montó al animal con el niño en brazos, mientras que don José, tomándolo por el ronzal, lo fue guiando por el viejo puente sobre el río Cinca y, después, por los cortados y agrestes canchales de la ladera de la montaña en un difícil ascenso ya que, en algunos momentos, el camino pasaba junto a barrancos hasta de 80 metros de profundidad, de modo que la visión del río, allá en el fondo, se les empequeñecía. Doña Dolores pasó miedo y vértigo en ese tramo del camino, según confesaría más adelante a su marido. Por fin llegaron a un pozo de agua fresca en el que se reanimaban los peregrinos y, enseguida, a la pequeña ermita. Entraron y, de rodillas ante la imagen de la Virgen, dieron gracias a la Señora por la sorprendente curación del niño y lo pusieron bajo su protección para que lo cuidara el resto de su vida. De regreso a casa, doña Dolores dijo a su marido una frase que resultaría profética y que repetiría en más ocasiones: —Para algo grande ha dejado Dios al niño en la tierra, porque estaba más muerto que vivo. 15 NURIA TORRELL SUS PRIMEROS AÑOS Por aquellos años Josemaría empezó a ir al parvulario de las Hijas de la Caridad, situado en una bocacalle de la calle Mayor, muy cerca de su casa. La familia Escrivá-Albás tenía una estrecha relación con esa congregación porque doña Dolores había estudiado en el colegio que estas religiosas regentaban en Barbastro y una hermana suya, Pascuala, acababa de profesar en esa orden. El primer día de clase fue de la mano de su madre. Caminaba con gesto visiblemente contrariado, no por disponerse a comenzar una nueva etapa en su vida ni por tener que luchar contra el frío e impetuoso viento del norte –cierzo lo llaman en aquella tierra– que les zarandeaba bruscamente de lado a lado, sino porque no le gustaba estrenar trajes ni llevar camiseta, y ese día le habían vestido con todas esas prendas. De los treinta y cinco niños y niñas que había en la clase, él era de los pocos que sabía reconocer en la pizarra las letras del alfabeto porque su madre se las había enseñado en casa. Todo lo que a doña Dolores le parecía importante, como rezar, dar las gracias, pedir perdón… se lo inculcó ella. Labor del parvulario fue, sin embargo, iniciarle en la escritura, gracias a la paciencia de una de las religiosas que lo llevó de la mano, así como a retener algunas nociones del catecismo. El pequeño guardaría siempre en su memoria a una de aquellas religiosas: sor Rosario Ciércoles, muy amiga de su madre, de la que volvió a tener noticias sesenta años después, cuando leyó en un libro histórico que había muerto asesinada cerca de Valencia, a principios de la Guerra Civil española. La pena le obligó a cerrar el libro y no volvió a abrirlo. Rezó con lágrimas por aquella mujer santa. De aquellos años de parvulario, que transcurrieron tranquilos y felices, recordaría también un pequeño y des16 SAN JOSEMARÍA agradable incidente que le dejó una huella amarga: un día fue acusado de haber pegado a una niña y no era cierto, él nunca pegó a una niña. Cuando se defendió, ni las religiosas ni sus pequeños compañeros lo creyeron y experimentó por primera vez la injusticia. Desde entonces no opinó nunca sobre una riña hasta no haber oído a ambas partes. Sin embargo, esa pequeña maledicencia no tuvo ninguna repercusión pues, el año que terminó el parvulario, las religiosas le concedieron el premio a la aplicación y al buen comportamiento. De esos primeros años de infancia conservaba otros recuerdos. Uno de ellos se remontaba a la víspera de Navidad. Era la tarde del veinticuatro de diciembre y toda la familia se encontraba reunida en la sala de estar poniendo el belén al abrigo de un gran brasero de latón dorado cuyo ardiente carbón templaba agradablemente la estancia. Fuera, en la calle, el cierzo soplaba con tal ímpetu contra los balcones, que hacía volar las cortinas. Mientras el padre iba poniendo el belén bajo la atenta mirada de su hija mayor, la madre, sentada en la mecedora con él en brazos, cantaba un villancico con voz sonora y agradable cuya letra decía que el Niño Jesús había venido a la tierra para padecer. Su canto se entrecortaba de vez en cuando con el timbre de la puerta. Era sábado y ese día de la semana los pobres acostumbraban a pasar por las casas pidiendo limosna. Los Escrivá siempre les daban algo, nunca les decían que no tenían o que no podían. El padre se encargaba de que así fuera separando previamente una cantidad que la doncella les distribuía según iban llegando. Una de las personas que llamó aquella tarde fue una gitana que solía ir de vez en cuando a hablar con su madre, seguramente de algún asunto muy importante porque 17 NURIA TORRELL doña Dolores la recibía en su alcoba para que nadie pudiera oírlas. Como el pequeño Josemaría sentía curiosidad por saber quién era aquella mujer, acabó por preguntárselo a doña Dolores; pero esta no satisfizo su inquietud porque jamás habría revelado el estado de un alma a la que estuviera ayudando, discretamente, a conocer y amar la fe. Tan solo le dijo: —Hijo, es una mujer muy buena y está haciendo muchos sacrificios por su familia. No ocurrieron más cosas ese día, a excepción del momento en que los padres bajaron a rezar la salve al vecino oratorio de san Bartolomé, adosado a su casa, y él y su hermana quedaron al cuidado de Paulina, una niñera muy joven que tuvieron en aquellos años. Esta muchacha fue testigo de cómo doña Dolores, y a veces también don José, entraban cada noche y cada mañana en las habitaciones de sus hijos a rezar con ellos unas oraciones cortitas y sencillas al Niño Jesús, a la Virgen y al Ángel de la Guarda. Josemaría seguía el rezo de aquellas oraciones con la completa seguridad de que el Niño Jesús lo escuchaba. De mayor, por las mañanas y por las tardes, no un día, habitualmente, renovaba aquel mismo ofrecimiento que aprendió de niño: «¡Oh Señora mía, oh Madre mía!, yo me ofrezco enteramente a Vos...». «JOSEMARÍA, VERGÜENZA SOLO PARA PECAR» Después de Josemaría, nacieron tres niñas muy seguidas: Asunción, a la que llamaban familiarmente Chon, Lolita y Rosario. La llegada de las pequeñas llenó el hogar de los Escrivá de risas y llantos; obligó a doña Dolores a reorganizar las habitaciones de la casa, a comprar camas y a multiplicar su tiempo para atender a más hijos, y aumentó el número 18 SAN JOSEMARÍA de visitas para ver a las pequeñas. Iban a verlos especialmente los miembros de la familia de la madre, que eran muchos. Doña Dolores se esforzaba por enseñar a sus hijos a recibir a todas las visitas con amabilidad, lo que quería decir que debían recibirlos en el salón principal bien arreglados y darles un beso y las gracias por los dulces que solían llevarles. Carmen no tenía ningún inconveniente en seguir este ceremonial, paso a paso, porque era una niña muy simpática, sonriente, cariñosa y hasta les mostraba una pequeña jaula con un pajarito que le había comprado su padre. En cambio, Josemaría huía de las visitas y se escondía debajo de la cama para que no le vieran. Le resultaban molestas las señoras mayores porque entonces se arreglaban la cara con unos polvos pastosos que le dejaban manchada la suya. Huía especialmente de una parienta de la madre que tenía –según decía él– ¡bigote! y cada vez que le daba un beso le pinchaba. La niñera era la única que lo defendía de tales asaltos. —Señora, ¡que le sacan lustre con tanto beso! –se quejaba a la madre. En cambio, doña Dolores, cada vez que esa parienta suya les anunciaba su llegada, se le acercaba suspicazmente, como quien va a preparar un complot, y le decía: —Josemaría, esta tarde vendrá a vernos aquella parienta mía. ¿Sabes de quién te hablo? —Sí, madre –respondía el niño resignado. —Pues recuerda que no podemos hacerla reír porque se descascarilla. Él se reía con ganas y aseguraba a su madre que saldría a saludarla. Pero, cuando oía el timbre de la puerta, la vergüenza se apoderaba de tal manera de él, que corría a esconderse bajo su cama; no le servía de nada porque doña Dolores iba a buscarlo con un bastón de los de su marido, daba unos golpecitos en el suelo y el pequeño sa19 NURIA TORRELL lía de su escondite, más por miedo al bastón que por otra cosa. —Josemaría –le amonestaba esta–, vergüenza solo para pecar. Gracias a la tenacidad de su madre, el pequeño acababa sentado en el sofá del salón junto a ella, con la cara salpicada de polvos blancos y escuchando los comentarios de las visitas. En esos años de crisis no se hablaba de otra cosa en los corrillos familiares y en las tertulias de casinos y cafés que de la cuestión social, que tanto estaba preocupando a la Iglesia desde su origen y que había inspirado al papa León XIII la encíclica Rerum novarum, en la que, entre otras cosas, apelaba a los católicos a socorrer a los más desfavorecidos. En Barbastro hubo quienes, haciéndose eco de este llamamiento, habían abierto comedores de caridad, roperos y círculos benéficos. En esta línea, don José Escrivá colaboraba con el Círculo Católico de Barbastro, promovido por Mauricio Albás, un hermano de doña Dolores, destinado a socorrer a los obreros en caso de necesidad. Otros asuntos que ocuparon la atención de aquellas visitas fueron el atentado anarquista perpetrado contra el rey Alfonso XIII el día de su boda y la Semana Trágica de Barcelona. Doña Dolores no mediaba mucho en esas reuniones; más bien escuchaba y, cuando daba su opinión, solía resumirla en dichos y refranes más que en largas parrafadas o pesadas amonestaciones. De vez en cuando las visitas interrumpían la conversación para dirigir alabanzas a la señora de la casa. —Lola, ¡qué casa tan bien puesta tienes! ¡Y qué niños tan ricos! —Dios nos los ha dado –respondía ella–. A nosotros toca educarlos. 20 SAN JOSEMARÍA SU MADRE LO TRATABA CON CARIÑO Y FORTALEZA Doña Dolores Albás Blanc había nacido en Barbastro; procedía de una de las familias de la nobleza altoaragonesa, oriunda de Aínsa y era la penúltima de once hermanos. Tal vez por este cúmulo de circunstancias o porque Dios le había otorgado excelentes capacidades organizativas, sabía dirigir con inteligencia y eficacia el trabajo de una casa de mucho jaleo y de muchos chicos. Al igual que su madre, la abuela Florencia, se levantaba muy temprano, antes que las personas del servicio; se aseaba y arreglaba al gusto de la época, con vestidos largos y el cabello recogido en un moño sobre la cabeza; y se daba una vuelta por la casa antes de organizar el trabajo con las chicas del servicio. Estas la querían como a una madre ya que, además de enseñarles a realizar el trabajo del hogar, les enseñaba a leer, a escribir y las nociones básicas del catecismo. Era especialmente habilidosa en las labores de costura: bordados, vainicas, cadenetas… y en la elaboración de dulces. El día de su santo, Viernes de Dolores, preparaba un postre típico de Barbastro, los crespillos, que no era otra cosa que simples hojas de espinacas rebozadas con harina y huevo y espolvoreadas con azúcar. A sus hijos los educó, más que con su palabra, con su ejemplo; a través de él les infundió valores como el orden, el trabajo, la generosidad, la honestidad… y, sobre todo, la sinceridad. No les permitía que dijesen mentiras, que se engañasen a sí mismos ni que hablasen mal de los demás. Ella tampoco incurría en tales debilidades. Si no podía decir algo bueno de alguien, callaba. Por eso, cuando Carmen o Josemaría le contaban algún asuntillo del colegio en el que algún profesor o compañero no quedaba bien parado, les contestaba con frases como estas: «lo habrás entendido mal» o «hay quien no termina de explicarse bien»; de este modo iba acostumbrándolos a pasar por 21 NURIA TORRELL alto los errores y limitaciones de los demás y a quedarse solo con lo que tuvieran de bueno. Tampoco les consentía el desorden. Cada vez que veía algún abrigo abandonado en los sillones o sobre las camas, les indicaba serenamente y una sola vez: «Carmen, Josemaría, llevad vuestros abrigos al perchero. Los demás no están para ordenar lo que desordenamos nosotros». Y menos aún les dejaba entrar en la cocina a picar las deliciosas patatas fritas que hacía la cocinera, una mujer muy buena llamada María. Pero es sabido que los dos hermanos se las ingeniaban para entrar en la cocina y tomar las patatas mientras le decían a María: —María, cuéntanos el cuento. —No deberíais estar aquí, niños –les recordaba esta. Pero, una vez que los veía sentados a la mesa frente a ella, con los carrillos hinchados de las sabrosas patatas y los ojos atentos a sus palabras, la buena mujer sonreía y empezaba a contar el único cuento que sabía y cuyo argumento hacía referencia a unos ladrones que huían con un botín a cuestas. Aquella mujer lo contaba con tal viveza que, más de una vez, habían tenido la impresión de que los ladrones estaban cerca. María hacía la misma comida para todos por indicación de doña Dolores. Un día hizo un plato que no era del gusto del pequeño Josemaría. Cuando la doncella lo sacó a la mesa en una fuente, lo miró muerto de hambre, apretó los dientes de rabia y guardó silencio porque sabía que no le harían otra cosa. Después de que doña Dolores hubiera servido los platos a todos, él se mantuvo serio frente al suyo, sin probarlo, oliendo con desagrado aquella comida y sintiendo un hambre tremenda que le retorcía el estómago. Su madre le lanzaba miradas de reojo mientras hablaba con su marido de la posibilidad de que Carmen aprendiera a tocar el piano. —¿No quieres comer? –le preguntó por fin esta. 22 SAN JOSEMARÍA —¡No! –respondió él arrojando el plato contra la pared, que se rompió en mil pedazos. Sus padres, aunque lo reprendieron, permanecieron sentados a la mesa siguiendo el orden de la comida hasta el final, y, al levantarse, la madre indicó a la doncella: —Recoja los trozos y limpie todo menos la mancha de la pared. La dejaremos hasta el sábado. El pequeño pasó tanta vergüenza hasta ese día que nunca más se le ocurrió rebelarse con esa violencia. «LOS BLANCOS AÑOS DE MI NIÑEZ» A los seis años pasó a estudiar al colegio de los padres escolapios, ubicado también muy cerca de su casa, exactamente en la plaza del Ayuntamiento esquina con la calle Mayor. Ese centro educativo fue el primero que los escolapios levantaron al llegar a España porque su fundador, san José de Calasanz, había nacido en Peralta de la Sal, un pueblo cercano a Barbastro. Pese a la antigüedad del edificio –databa de 1677–, se conservaba en buen estado y era amplio y espacioso. Constaba de numerosas aulas, biblioteca con más de 4000 volúmenes, observatorio meteorológico, salón de actos, zona para alumnos internos y una bella iglesia adosada del barroco clasicista. Allí el pequeño Josemaría cursó la enseñanza primaria y los primeros cursos del bachillerato, y adquirió tan buena base humanística y científica que le permitió seguir más adelante con estudios superiores. Aquellos años fueron también muy felices. Cuando se refería a ellos, los denominaba: «los blancos años de mi niñez». No es difícil imaginar lo que quería decir con esta expresión. Todos los días, a la salida del colegio, corría a su casa para llegar cuanto antes y esperar a sus amigos para jugar. 23 NURIA TORRELL El jaleo que se organizaba en el hogar de los Escrivá era considerable, pero no lo suficiente como para frenar la visita de la abuela Florencia, que, audaz y decidida como sus once hijos, solía ir a verlos a esa misma hora. Doña Dolores pasaba la tarde con ella y con la más pequeña de las niñas, Rosario, en la sala de estar, ocupada siempre con alguna labor de costura en sus manos, lo que no le impedía recibir cariñosamente a los amigos de sus hijos, ocuparse de que les dieran a todos merienda –generalmente chocolate con naranjas– y mandarlos a jugar al cuarto de los juguetes, al que familiarmente llamaban la leonera porque era la única habitación de la casa en la que consentía el desorden mientras jugaban. Allí los hermanos Escrivá guardaban todos los juguetes, desde las muñecas de porcelana de las niñas hasta los rompecabezas, bolos y soldaditos de plomo del niño. Había también un caballito de cartón con ruedas con el que jugaban todos los hermanos, y los ejemplares de Chiquitín, una revista infantil a la que don José había suscrito a su hijo y este leía con gusto. Algunas tardes los amigos de Josemaría, los hermanos Esteban, los Cagigós, los Lacau, los Fantoba y Martín Sambeat, entre otros, coincidían con las amigas de Carmen: Esperanza y Adriana Corrales, las de Cortés y otras. No solían jugar juntos porque las niñas –algo mayores que ellos– preferían disfrazarse con unos trajes antiguos que doña Dolores guardaba en un baúl del pasillo, mientras que los varones, con sobrante energía y faltos de espacio, optaban por los juegos de acción: los bolos y las batallas. Los avisos de la madre y de alguna de las chicas para que no hiciesen ruido y molestasen a la abuela Florencia eran frecuentes; y los intentos de estos por conquistarlas para su causa, también. Cuando los amigos de Josemaría se marchaban, este entretenía a sus hermanas pequeñas dándoles vueltas en el caballito alrededor de la leonera por turnos. Las niñas disfrutaban muchísimo, pero eran tan pequeñas que no se 24 SAN JOSEMARÍA aclaraban con las tandas y terminaban discutiendo: «Me toca a mí» –decía una–. «No, me toca a mí» –replicaba la otra–. Josemaría resolvía la situación dándoles un suave tirón de trenzas a las dos y diciéndoles: —Basta de discusiones. Os daré una vuelta más a cada una y en paz. ¿De acuerdo? Las pequeñas aceptaban las condiciones de paz y volvían felices al juego. Pero si a su hermano se le ocurría la feliz idea de alargarles el trayecto en caballito por todo el pasillo y llegar a la sala de estar, lo más probable era que su abuela Florencia, que solía tener dolor de cabeza a esas horas de la tarde, gritase al verlos: «¡Idos a Pekín!». Josemaría sabía que, al oír esa consigna, debía dar rápidamente media vuelta al animal y regresar a la leonera. Al final de la tarde, cuando las niñas ya estaban cansadas, Josemaría se sentaba en un sillón y les contaba historias de miedo que él mismo inventaba sobre la marcha. Carmen y sus amigas se unían al pequeño grupo. Josemaría se divertía viendo las caras de temor que ponían sus espectadoras. Entre los recuerdos de aquel tiempo conservaba vagamente el de un compañero del colegio, al que algunos llamaban patas puercas, con el que se peleó un día a la hora del recreo y salió tan desastrado que la niñera se asustó cuando fue a buscarlo. A pesar de que su madre lo curó en casa con un ungüento especial de farmacia, al anochecer y acercarse la hora en que llegaba su padre del trabajo, los golpes habían subido a un tono amarillo intenso y se habían inflamado. —¿Qué ha pasado, hijo? –le preguntó al entrar en la sala y verlo en aquel lamentable estado. —Me he peleado con un compañero –contestó sin dar más explicaciones. —Ahora me lo cuentas –le indicó el padre. Don José saludó a su mujer, se sentó en su sillón frente a ella y encendió un cigarrillo. Con una mirada interro25 NURIA TORRELL gante preguntó a doña Dolores qué había pasado y esta, que estaba cosiendo, le dio a entender con un simple gesto negativo de cabeza que no era nada importante. —Así que te has peleado con un compañero –observó por fin don José dirigiéndose a su hijo–. Cuéntame qué ha pasado. Tras relatarle lo sucedido, su padre le preguntó: —¿Y te ha convencido? ¿Le has convencido tú a él con tus golpes? —No –contestó Josemaría después de haberlo pensado. —Pues has aprendido una buena lección –resumió el padre–. Las peleas no convencen al contrario, solo sirven para crear distancias. Ahora estás más lejos de tu compañero que esta mañana. Si quieres recuperar su estima y su respeto, haz las paces con él. Cuando don José apagó el cigarrillo, tomó su rosario y empezó a rezarlo en voz alta caminando lentamente por la sala. Doña Dolores lo rezó con él y Carmen y Josemaría los acompañaron en el primer misterio, tras el cual se fueron corriendo a jugar. Don José no volvió a hablar a su hijo de esa pelea. Era muy expeditivo y, una vez que había zanjado un asunto, no le daba más vueltas. SU PADRE ERA SU MEJOR AMIGO Don José Escrivá y Corzán había nacido en Fonz, un pueblo cercano a Barbastro, y fue el último hijo de seis hermanos, de los que vivieron cuatro: Josefa, Teodoro, Jorge y José. Su familia, aunque había emparentado con la de doña Dolores en generaciones anteriores –ambos eran primos en tercer grado–, carecía de la alcurnia y posición económica de los Albás: las propiedades de los Escrivá en Fonz 26 SAN JOSEMARÍA se limitaban a una casa y a unas pocas tierras de cultivo en los alrededores. Sin embargo, gozaban de fama de gente honrada en la comarca, tal es así que el padre de don José, además de administrar sus tierras, ejerció durante un tiempo de Juez de Paz de Fonz, cargo que le otorgaron los vecinos del lugar por su integridad. Cuando don José llegó a la edad de labrarse un futuro, su padre, que ya estaba costeando estudios de Teología al mayor de sus hijos varones, Teodoro, y tenía previsto cubrir estudios de medicina al siguiente, Jorge, le propuso ir a Barbastro para abrirse camino como comerciante, propuesta que aceptó de buen grado. En Barbastro entró a trabajar en uno de los comercios de tejidos más grandes e importantes de la ciudad, conocido popularmente como Casa Servando. Su propietario, don Cirilo Latorre, un señor próximo a la jubilación, le enseñó todo lo referente al negocio y, cuando se jubiló, le vendió el comercio, que don José adquirió en unión con otros dos socios. Don José no tardó en integrarse en la vida social de la ciudad. Todos los miércoles por la tarde acudía al casino La Amistad a jugar a las cartas y a entablar un rato de animosa tertulia con otros jóvenes de su edad, entre los que se encontraba el doctor Camps; asistía a sus fiestas y bailes, y visitaba a sus escasos parientes, entre los que se encontraban los Albás Blanc. Josemaría admiraba mucho a su padre, le gustaba llamarse como él e incluso pedía a su familia que lo llamaran solo José; pero este capricho del nombre simple le duró poco pues no tardó en unir sus dos primeros nombres, José y María, en uno solo porque le gustaba más. De niño lo esperaba sentado en uno de los balcones que daban a la plaza del mercado con las piernas colgando de los barrotes y saludando con la mano a los transeúntes; y, cuando lo veía aparecer por el fondo de la plaza, estallaba en gritos de alegría. Su padre, que iba siempre bien 27 NURIA TORRELL vestido, al estilo burgués de la época, con traje, sombrero y bastón, le correspondía con una discreta y amorosa sonrisa bajo su bigote de puntas engominadas, al tiempo que se le acercaba con paso tardo y grave, acompañándose del bastón. La prisa, la precipitación que caracterizaría a los hombres de épocas posteriores, hubiera sido interpretada en aquellos tiempos como señal de atolondramiento. De más mayor le dejaban ir a buscarlo a la tienda a la hora del cierre. Si iba corriendo, podía llegar en menos de un minuto atravesando la plaza del Mercado y doblando después por la esquina que daba a la calle General Ricardos, donde estaba la tienda. Antes de entrar, inhalaba con agrado el delicioso olor a chocolate que emanaba del pequeño obrador que había en el semisótano del local y, al abrir la puerta, sonreía con satisfacción al encontrar a su padre y a los tres jóvenes dependientes en plena recogida. Su llegada era muy bien acogida por estos, que solían ser chicos muy jóvenes venidos de las zonas más pobres del campo en calidad de aprendices y en busca de techo y comida a cambio de su trabajo. Don José se ganaba rápidamente su afecto porque los trataba como un padre y se entretenía con ellos el tiempo que necesitase para enseñarles todo lo que conllevaba aquel oficio: desde presentarse al público aseados y con la bata limpia y abrochada, hasta hacer las cuentas; también se ocupaba de darles alojamiento en un piso que había sobre la tienda y de proporcionarles el traje, la comida y todo aquello que pudieran necesitar: dentista, peluquero, viajes a sus casas… y, además, les formaba para que fueran hombres de bien y buenos cristianos. Como se sabía responsable ante Dios de sus cuerpos y de sus almas, todos los años les costeaba unos ejercicios espirituales, a los que él no asistía para dejarlos en libertad. En aquellos tiempos los dependientes ya formados solían marcharse a trabajar a las nuevas e incipientes fábricas textiles que se abrían en Madrid y Barcelona, donde 28 SAN JOSEMARÍA ganaban mejor sueldo y podían pensar en casarse y formar una familia. Todos los chicos que salieron del comercio de don José hacia esas ciudades siguieron manteniendo correspondencia con él. —Hola, hijo –lo saludaba su padre con un beso–. ¿Me ayudas a hacer la recaudación? Eso era lo que más le gustaba. Sentado junto a él en una banqueta alta que le acercaban los dependientes, observaba con ojos atentos cómo su padre apuntaba en un libro cada asiento y cómo contaba las monedas y billetes de la caja por separado enseñándole, de paso, a sumar y a restar. A don José le gustaba la exactitud, que las cuentas cuadrasen. Al terminar, don José daba unas monedas a sus empleados para que se tomasen una cerveza, se despedía de su socio y salía de la tienda con su hijo. No siempre regresaban a casa. En otoño daban un rodeo por el Coso, donde don José compraba un puñadito de castañas calientes que se guardaba en el bolsillo del gabán y, cuando Josemaría metía la mano para tomar una, solía encontrarse con un fuerte apretón de la suya. Los días de fiesta padre e hijo salían de paseo. Unas veces iban a las orillas del río Vero, a un camino al que llamaban los tapiados porque en sus laderas había unas viñas que habían tenido que ser tapiadas por sus dueños para protegerlas del viento y evitar el paso de la gente; otras, caminaban hasta la estación para ver los trenes de mercancías; otras, apretados entre la gente, paseaban por las ferias anuales de ganado. Charlaban entonces de muchas cosas. Josemaría le abría su corazón de par en par y aprovechaba esos ratos para preguntarle todo lo que un chico se va cuestionando según crece. Don José le tomaba siempre en serio y le respondía con claridad y sin tapujos. Tenían gran confianza el uno en el otro. Josemaría no tuvo que recurrir nunca a sus compañeros para saber cosas de la vida. Su padre era su mejor amigo, su maestro, su modelo, su roca, su baluarte. 29 NURIA TORRELL LA PRIMERA CONFESIÓN Los domingos, al ser días de descanso y de vida familiar más intensa, los Escrivá se levantaban un poco más tarde que de costumbre e iban a oír misa a la catedral. De camino hacia ella por la calle Mayor, solían encontrar a un pobre cojo sentado a la puerta del palacio episcopal pidiendo limosna con la mano extendida. Su padre se conmovía al verlo, tomaba rápidamente unas monedas de su bolsillo y se las entregaba para que se las diera al pobre. Luego, el pequeño corría hasta la puerta de la catedral (tan fea por fuera y tan hermosa por dentro, como el corazón de aquella tierra, bueno, cristiano y leal, oculto tras la brusquedad del carácter baturro). Allí tomaba con los dedos agua bendita de la pila y se la ofrecía a los suyos, que lo seguían por detrás, a paso de domingo, mezclados con otras familias. Un día su madre le preguntó: —Josemaría, ¿quieres confesarte? —Sí –afirmó sin dudarlo. Había cumplido los seis años e imitaba todas las costumbres de su padre. Días después doña Dolores lo llevó a su confesor, el padre Enrique Labrador (un escolapio muy bueno y muy santo, ya mayor, que confesaba en la iglesia de su colegio) y lo ayudó a hacer el examen de conciencia diciéndole en voz baja posibles pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión que cualquiera puede cometer si no se acoge a la ayuda de Dios. Josemaría la escuchó y se quedó asombrado al comprobar lo que su madre sabía de todas esas batallas que él ya libraba secretamente en su alma de niño y de las que procuraba salir victorioso para no ofender a Dios, aunque no siempre lo conseguía. Una vez preparado, se dirigió al confesonario por el lado de los hombres, o sea, por delante; se arrodilló y desapareció de la vista del religioso, de lo pequeño que era. El padre Labrador tuvo que abrir la portezuela y pedirle que 30 SAN JOSEMARÍA se pusiera de pie. Así lo hizo. Y en esa postura le manifestó sus pecados, uno a uno, con la sospecha de que aquel sacerdote no lo estaba tomando en serio porque lo escuchaba con una media sonrisa que no le gustó nada. Sin embargo le dio unos consejos finales que, por primera vez, llenaron su alma con la alegría y la paz del Espíritu Santo. —¿Quieres que te ayude a rezar la penitencia? –se le ofreció su madre al regresar con ella. —¡No! –respondió él inmediatamente–. Me ha dicho el confesor que me des un huevo frito y esa penitencia la cumplo yo solo. Su madre sonrió y, más adelante, cuando contaron al padre la curiosa penitencia, soltó este tal carcajada que acabó por contagiarlos a todos. AL LLEGAR EL VERANO Al llegar el verano los Escrivá se trasladaban con la abuela Florencia a Olvena, un pueblo cercano a Barbastro, para pasar unas semanas con el párroco de aquel lugar, don Vicente Albás, uno de los dos hermanos sacerdotes de doña Dolores. Don Vicente era todo un personaje en aquel lugar. Sobrio, cultivado, de aspecto distinguido –como todos los Albás–, agradable de trato y muy entregado a su tarea sacerdotal, disfrutaba con la presencia en su casa de esta parte de la familia y manifestaba el cariño que tenía a su sobrino llevándoselo a la catequesis que daba a los chicos del pueblo. Tras esas semanas de descanso, los Escrivá partían hacia Fonz solos, sin la abuela Florencia. Allí pasaban el resto del verano en casa de la madre de don José, doña Constancia, que había enviudado varios años antes y vivía ahora con dos de sus hijos, Josefa y Teodoro. Los tres les 31 NURIA TORRELL aguardaban encantados porque Josemaría y sus hermanas eran sus únicos nietos y sobrinos. En Fonz les esperaban también los Barones de Valdeolivos, grandes amigos de don José y de doña Dolores desde la infancia, y sus cuatro hijos, de edades parecidas a las de Josemaría y sus hermanas. Ambas familias mantuvieron una sólida amistad tanto en la prosperidad como en la adversidad. Los pequeños aprovechaban ese tiempo de vacaciones para jugar y hacer excursiones a los campos de los alrededores. Era la época de la siega y a Josemaría se le quedaron muy grabadas las imágenes de los segadores recogiendo el trigo de los campos y almacenándolo después en gavillas, así como las de sus mujeres llevándoles la comida y el vino al mediodía. Los mayores, por su parte, se reunían al caer la tarde para dar largos paseos o mantener animadas tertulias. La crisis económica, la filoxera, los hijos... ocupaban la mayor parte de sus conversaciones. Es posible que alguna vez hubieran hablado de un título nobiliario, el del Marquesado de Peralta, que correspondía heredar a la familia tanto por parte de la rama Escrivá, que emparentaban con los Corzán, como por la de Albás, que tenía el apellido Blanc. Don José y el barón eran hombres instruidos, por lo que también recordarían a sus paisanos ilustres, como al obispo Pedro Cerbuna1 o a san José de Calasanz. —San José de Calasanz es pariente lejano mío –declaraba don José muy orgulloso, aunque no aclaraba la línea por la que le correspondía este parentesco: en cualquier caso era por una de las dos abuelas maternas aragonesas: Corzán o Zaidin... A Josemaría le llamó la atención desde niño la figura de san José de Calasanz por las sucesivas contradicciones 1 Natural de Fonz y fundador de la universidad de Zaragoza a fines del siglo XVI, en la que estudiaría san Josemaría. 32 SAN JOSEMARÍA que el Señor fue permitiendo en su vida. En efecto, después de haber puesto en marcha las primeras escuelas gratuitas de Europa para niños pobres: las Escuelas Pías; de haber iniciado con un grupo de hombres la que más adelante sería la orden religiosa de los escolapios; y de haber llevado una vida ejemplar al servicio de la orden que se iba extendiendo por Europa con muchos frutos apostólicos, el santo tuvo que sufrir unas maniobras injustas dentro de la misma orden que fueron asumidas incomprensiblemente por la Inquisición, hasta el punto de ser destituido de su cargo de superior general; más tarde, fue incluso suprimida la misma orden. Ocho años después de la muerte del santo –murió con noventa años–, el papa Alejandro VII rehabilitó justamente la orden de las Escuelas Pías. La abuela Constancia, que rondaba los ochenta años y tenía la misma bondad y sonrisa que don José, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en un sillón junto a la chimenea rezando el rosario. Carmen solía preguntarle: —Abuelita, ¿por quién está rezando hoy? —Por muchas cosas, entre ellas por vosotros –respondía esta–. Pido a la Virgen que os proteja toda la vida y que os conduzca hacia el cielo. —Ayer rezó usted por lo mismo –intervenía el pequeño Josemaría, mucho menos delicado en sus observaciones que su hermana. —Josemaría –le contestaba esta sin perder su sonrisa–, todo lo que pidas a Dios debes acompañarlo siempre de mucha perseverancia. Así verá que tienes un interés muy grande en que salga y también lo pondrá él. La tía Josefa sonreía con estos comentarios. Era también una señora muy buena, no se había casado y cuidaba de su madre y de sus hermanos. A Carmen y a Josemaría les dejaba entrar en la cocina mientras el pan se iba cociendo en el horno. Al pequeño le impresionaba que un insignificante trozo de levadura fuera capaz de hinchar 33 NURIA TORRELL toda la masa y de dar a aquel pan toda su calidad e importancia. Como puede verse, en la familia Escrivá-Albás había vocaciones de sacerdotes y de religiosos. Doña Dolores también se había planteado de jovencita si Dios querría que fuese religiosa pero, como se mareaba al poco tiempo de estar arrodillada, dedujo que Dios no la llamaba por ese camino de perfección. Josemaría, por el contrario, nunca pensó que el sacerdocio fuese para él hasta que llegó el momento señalado por Dios. Su modelo de vida era su padre: quería parecerse a él y ser como él. DIOS FUE A SER EL DUEÑO DE SU CORAZÓN En aquel tiempo, en Aragón, los niños solían hacer la primera comunión el día de su patrón, san Jorge, veintitrés de abril, a partir de los doce años. Pero el Santo Padre Pío X, en el Decreto Quam singular, dado el 8 de agosto de 1910, determinó que la edad de la discreción debía entenderse a partir de los siete años. Al aplicarse estas disposiciones en España tras el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid de 1911, Carmen y Josemaría pudieron adelantar su primera comunión: ambos la hicieron con diez años. Ese fue uno de los motivos por los que guardó una gran veneración a este Papa, canonizado más tarde por Pío XII. Josemaría quería hacer la primera comunión porque un fuerte deseo de su alma le empujaba al encuentro de Jesús sacramentado. El padre Manuel Laborda, un escolapio piadoso, de avanzada edad y muy jovial, al que los alumnos llamaban padre Manolé, preparó a toda su clase para recibir este sacramento enseñándoles el catecismo y algunas oraciones vocales que les fueron de gran provecho, como la Comunión Espiritual, que dice así: «Yo quisiera, Señor, recibiros 34 SAN JOSEMARÍA con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos». Josemaría siguió rezando esta oración el resto de su vida y la recomendó vivamente a sus hijos. Al arrancar el mes de abril de 1912, Josemaría empezó emocionado la cuenta atrás con ayuda de un calendario. Ningún acontecimiento pudo perturbar su espera, ni siquiera una inesperada y trágica noticia, ocurrida a mediados de mes, que conmocionó al mundo entero: el transatlántico Titanic, el mejor barco inglés a vapor de cuantos surcaban los mares, se había hundido en aguas del Atlántico tras haber chocado con un iceberg. Aquella nave tenía el casco de acero, medía 269 metros de eslora y sus constructores habían asegurado que no se hundiría. Según reflejaban los periódicos, el lujoso barco navegaba a toda máquina –se había impuesto el desafío de hacer el trayecto de Inglaterra a Estados Unidos en cuatro días–, cuando al tercer día chocó contra un gigantesco iceberg que le produjo una profunda hendidura en el casco, lo que provocó su posterior hundimiento. De las dos mil personas que iban a bordo solo pudieron salvarse setecientas porque no había suficientes botes salvavidas. La tragedia fue ampliamente comentada en los casinos y cafés de Barbastro así como en el colegio de los Padres Escolapios, donde el padre Manolé dijo a sus alumnos que rezaran por las almas de las víctimas para que estas pudiesen presentarse ante el Señor acompañados de sus oraciones. Por fin llegó la víspera de su comunión. Doña Dolores, que había mandado hacer un traje nuevo para su hijo, pidió también a un peluquero que fuera a casa a arreglarle el pelo porque se estilaba que los niños llevaran bucles, como reflejaron Renoir y otros pintores de esos años en sus cuadros. —Madre, ¿cree que hace falta que venga un peluquero? –le preguntó durante la comida con la remota es35 NURIA TORRELL peranza de que cambiara de opinión. No le hacía ninguna gracia que le arreglaran el pelo. —Sí, hijo –contestó esta a la vez que intentaba multiplicar los muslos de un gran pollo para sus hijos; era la parte del animal que más les gustaba. El peluquero llegó por la tarde con un maletín. Una de las chicas le hizo pasar al cuarto de baño. Josemaría acudió enseguida y le saludó con un apretón de manos. Mientras aquel hombre sacaba del maletín los utensilios para su trabajo, él, con una toalla sobre los hombros, se sentó en una banqueta frente al espejo, por el que veía los movimientos de aquel hombre. El peluquero le dio conversación al tiempo que ponía a calentar unas tenacillas. Cuando estuvieron listas, comenzó su tarea; saltaba a la vista que dominaba ese oficio por el artístico movimiento de sus manos. Todo estaba yendo bien hasta que, en un descuido, el peluquero le acercó demasiado las tenacillas a la cabeza y le produjo una dolorosa quemadura: —¡Ay! –se quejó. —¡Lo siento mucho! –se disculpó el peluquero inmediatamente y bastante contristado–. Ha sido sin querer. —No se preocupe –atajó él intentando sonreír y poniendo cara de que no había pasado nada para que no sufriera. Pudo disimular y aguantar el dolor de la quemadura hasta pasados un par de días, cuando su madre la descubrió. —¿Por qué no has dicho nada? –le preguntó. —Pero si no tiene importancia –contestó despreocupadamente. Y llegó así el día de su primera comunión. Se levantó con los nervios del principiante y el amor que cabe en el corazón de un niño. Una vez arreglado y sin haber tomado alimento alguno desde la noche anterior para vivir el ayuno eucarístico que prescribía entonces la Santa Madre Iglesia, se dirigió con su familia a la iglesia del colegio. Por 36 SAN JOSEMARÍA la calle Mayor se encontró a otros compañeros con sus familias. Era un día de fiesta para todos. Durante la celebración de la santa misa se mantuvo muy atento, y puso más cuidado en el momento en que, arrodillado en el comulgatorio entre sus compañeros, recibió de manos del sacerdote la hostia santa en su boca. De regreso a su sitio, transmitió al Señor unas peticiones que guardaba en su corazón: Cuida de mi familia –le pidió–, en especial de mi hermana Rosario, que ya está contigo en el cielo. En cuanto a mí, dame la gracia de no abandonarte nunca. Más adelante descubriría que, desde aquel instante, Dios, por deseo propio, sin mérito alguno por su parte, vino a ser el dueño de su corazón. «EL PRÓXIMO AÑO ME TOCA A MÍ» Tres meses después de su primera comunión se fue al cielo la penúltima de sus hermanas, Lolita, que tenía cinco años. Sus padres reaccionaron con la misma serenidad y fortaleza sobrenatural con que lo habían hecho un año antes a la muerte de la más pequeña: sin lágrimas ni lamentos por la casa. Todo lo contrario; se esforzaron por seguir la vida normal en el hogar. Ninguno de ellos modificó sus costumbres ni se ablandó ante los compasivos pésames de sus parientes y amigos que fueron a visitarles para acompañarles en aquel dolor. Josemaría vio muchas veces a su madre sentada en el sillón del salón principal, vestida de luto, narrando serenamente la muerte de la niña a sus parientes con palabras llenas de fe: «la vida es una dádiva divina –les decía– que Dios nos da y nos retira cuando estima que ha llegado nuestro mejor momento. Ahora las niñas nos ayudarán desde el cielo». 37 NURIA TORRELL Sin embargo él se rebeló. La muerte de sus hermanas pequeñas había dejado un vacío helador en la casa. No entendía por qué Dios se las había llevado con Él al cielo con lo bien que estaban con ellos en la tierra, y mucho menos comprendía la actitud cristiana de sus padres conformados siempre, sin aparente esfuerzo, con la voluntad de Dios. Uno de esos días, María, la hija mayor de los barones de Valdeolivos, que se encontraba en Barbastro visitando a su abuela, fue a su casa a jugar con ellos. Doña Dolores, tras saludar cariñosamente a la pequeña, envió a toda la chiquillería a la leonera, donde las niñas decidieron jugar a levantar un castillo con las cartas de una baraja. —¿Juegas con nosotras, Josemaría? –le preguntó Chon desde un extremo de la mesa con tono de complicidad. Tras la muerte de las dos pequeñas, los tres hermanos mayores habían quedado más unidos. — No. No juego –respondió él desde el otro extremo–. Levantad vosotras el castillo, que yo vigilaré desde aquí para que no os moleste nadie. Las niñas empezaron a colocar las cartas sobre la mesa cuidadosamente. El primer piso les aguantó muy bien pero se derrumbó al intentar levantar el segundo. No se dieron por vencidas y comenzaron de nuevo. Carmen y Chon eran muy tenaces. Por fin, después de tres intentos, consiguieron levantar un gran castillo de cuatro pisos que se aguantaba perfectamente sobre la mesa. Todas contenían la respiración y movían los brazos con júbilo. —¡Lo hemos conseguido! –exclamó Carmen hablando con un cuidado extremo. Entonces Josemaría, agitado como estaba por la muerte de sus hermanas, sin pensarlo, se levantó y les tiró el castillo de un manotazo. Las niñas se quedaron desconcertadas. Chon le miró con los ojos vidriosos y María, que era un poco más pequeña que Chon, comenzó a hacer pucheritos. 38 SAN JOSEMARÍA —¿Por qué has hecho eso, Josemaría? –le increpó Carmen enfadada. —Eso mismo hace Dios con las personas –respondió–: construyes un castillo y, cuando casi está terminado, te lo tira. Al año siguiente de la muerte de Lolita, Chon se puso enferma y tuvo que guardar cama. Carmen y Josemaría iban a su lado a hacerle compañía pero hay que considerar que Carmen tenía trece años y Josemaría once, por lo que, cuando empeoró, les prohibieron visitarla para no cansarla. Un día Josemaría sintió el fuerte impulso de preguntar por ella y, sin pensarlo, se levantó y se dirigió corriendo a su habitación. Al llegar frente a la puerta, se encontró con su madre, que salía respirando hondo, como si le costase esfuerzo. —Madre, ¿y Chon? –preguntó con el corazón encogido. —Chon ya está bien. Está en el cielo –contestó esta mirándolo dulcemente. Aquellas palabras llegaron con mucho dolor a su corazón. Intentó entrar a verla pero su madre, de pie en la puerta, se lo impidió y acabó llorando recostado sobre ella. Por la noche los padres velaron a la niña junto con algunos parientes y amigos en la sala principal. A Carmen y a Josemaría les prohibieron entrar a verla, pero como él era muy tozudo y no estaba dispuesto a que la enterraran sin despedirse, vigiló desde el pasillo la puerta de la sala y, en un momento en que sus padres salieron de la estancia, se introdujo sigiloso sin que nadie lo viera. Apurado por el poco tiempo de que disponía, rezó brevemente ante el cuerpo sin vida de su hermana y se despidió de ella hasta que se reencontrasen en el Cielo. Tras la muerte de Chon, un pensamiento siniestro empezó a flotar en su mente: si primero había muerto Rosa39 NURIA TORRELL rio –analizaba a solas–, después Lolita y la última había sido Chon, todas en este orden, de más pequeña a mayor… y en años casi consecutivos… ¡el próximo año le tocaba a él! Este descubrimiento lo inquietó sobremanera y fue a refugiarse en su madre, quien le contestó sonriendo: —No te preocupes, Josemaría, que yo te he ofrecido a la Virgen y ella cuidará de ti. Como aquel turbio pensamiento no se le iba de la cabeza, continuó acudiendo al lado de doña Dolores para que lo consolase; hasta que un día, mientras la miraba, vio nacer en sus ojos aquella misma preocupación que lo atenazaba a él y comprendió que debía callarse para no hacerla sufrir. Así iba Dios construyendo la vida de Josemaría y la de su familia, acercándolos a todos a su cruz. «ESA PREGUNTA NO LA HA EXPLICADO» En esos años Josemaría experimentó un gran cambio. Por una parte, apareció en su alma una sed de Dios que sació asistiendo a la santa misa que se celebraba en su colegio; y, por otra, comenzó a meterse de lleno en los estudios y a adquirir un conocimiento más amplio y profundo del mundo y de la vida gracias a las conversaciones que mantenía con su padre. Por él supo del problema social, de los progresos técnicos y científicos que estaban revolucionando la vida desde comienzos de siglo (la aviación, la maquinaria agrícola e industrial, la mecánica, los nuevos coches) y de otras muchas cosas que le transmitía desde su punto de vista humano y cristiano. De las asignaturas que estudiaba le atraían especialmente las matemáticas. Su profesor, un religioso de avanzada edad, muy experimentado en la docencia, dedicaba frases elogiosas de aprobación a los alumnos que respondían acertadamente a sus preguntas: 40 SAN JOSEMARÍA —Así es, Escrivá –solía decirle–; usted lo ha dicho muy bien, Escrivá. En una ocasión este profesor planteó un problema en la pizarra y les dio un tiempo prudencial para resolverlo. A Josemaría le pareció que aquel problema era irresoluble para cualquiera de ellos porque se trataba de algo que aún no se había explicado. Transcurrido el plazo de tiempo, el profesor lo eligió a él para que resolviera el problema en la pizarra. Josemaría se levantó del pupitre y caminó hacia el encerado con cuidado porque estaba creciendo demasiado deprisa y, si no calculaba bien las distancias, sus piernas chocaban con todas las esquinas. Sus compañeros, que lo observaban en silencio, confiaban en que sabría la solución porque era de los que solían aclarar dudas en las horas de patio. Al llegar a la pizarra tomó un trozo de tiza y comenzó a resolver el problema hasta que no pudo seguir y se quedó pensativo. —¿Lo sabe usted, Escrivá? –le preguntó el religioso, que permanecía sentado en su silla. —No, señor –respondió mirándolo fijamente, muy seguro de sí mismo, y añadió marcando el punto negro del problema con la tiza–: esto no lo ha explicado. —Usted puede saberlo –insistió el religioso mientras se arrellanaba en la silla con cierta tranquilidad cruzando los brazos sobre el pecho–. Piense un poco. Piense… Sin saber qué hacer, repasó atentamente las operaciones que había hecho en busca de una nueva pista, sin encontrarla. El tiempo corría, se aproximaba la hora de finalizar la clase y no se oía una mosca. El profesor suspiró pesadamente como cansado de su ineptitud. Aquello le molestó, se mordió los labios, estrujó el borrador con las manos y…, en ese momento, se oyó la campana que indicaba el final de la clase. —Siéntese, Escrivá. Mañana seguiremos –concluyó el profesor pasando las hojas del libro para ponerles la tarea 41 NURIA TORRELL del día siguiente; sus compañeros también se distendieron y él, al ver cómo sus esfuerzos quedaban infértiles en la pizarra, arrojó el borrador y regresó a su sitio diciendo en voz alta, para que todos lo oyeran bien: —Eso no lo ha explicado. Hubo un nuevo silencio. Ni el profesor ni los compañeros esperaban esa reacción de él. El religioso acabó la clase y se fue. Días después comprobaría la bondad de aquel profesor. Iba con su padre por la calle hablando de los atentados anarquistas que estaban perpetrándose en Madrid y Barcelona contra miembros del gobierno, del ejército y del clero: —Hay muchas personas en nuestro país que pasan hambre –le explicaba su padre–, y de momento no están llevándose a cabo políticas adecuadas para remediar esta situación. Los anarquistas dicen que estos problemas se solucionarían si nadie mandara y nadie obedeciera y, amparándose en este principio, justifican sus asesinatos. Mira, hijo –añadió don José inclinando su rostro hacia él, que ya le llegaba a la altura del hombro–, el hambre es cosa mala y, cuando se está desesperado, uno haría lo que fuera por dar de comer a los suyos, pero hay que tener en cuenta que, en ese legítimo deseo, existe el peligro de ofuscarse y perderse por caminos tan erróneos para la propia alma como el de la violencia y el odio. Así solo se ofende a Dios, que es quien, con su amor, podría consolarnos y darnos la fuerza que se necesita para seguir trabajando y viviendo. ¿Comprendes? En ese momento vieron cruzar uno de los dos o tres automóviles que ya circulaban por Barbastro. Aquel vehículo podía ir a unos veinte kilómetros por hora y hacía un ruido tremendo. Emocionado ante la deslumbrante visión, preguntó a su padre si le gustaría tener un automóvil como aquel. 42 SAN JOSEMARÍA —¡Claro! –exclamó don José–. ¿Te he contado alguna vez que de pequeño tuve una bicicleta con la que me recorría Fonz a toda velocidad? Pues sí –siguió hablando mientras caminaba tranquilo al son de su bastón–. Estaba feliz con aquel trasto. Pero un día me caí con tan mala fortuna que me rompí el brazo y mi padre me prohibió volver a montar en la bicicleta, a la que calificó de «máquina infernal». Josemaría se echó a reír cuando, de pronto, vio con estupor a su profesor de matemáticas que caminaba hacia ellos. Pensó: ¡adiós!, ahora se lo cuenta. Pero el religioso, que se detuvo a saludarlos, en vez de delatarlo ante su padre por el mal comportamiento de aquel día, le comentó una cosa amable de él. Josemaría le quedó tan agradecido por su discreción que rezó por aquel religioso el resto de su vida. QUIEBRA DEL NEGOCIO FAMILIAR Una noche de recia tormenta en la que Josemaría se encontraba en su habitación estudiando, oyó el timbre de la puerta. Le extrañó que alguien fuera a verlos tan tarde y prestó oído a ver quién era. La doncella fue a abrir. —Pase, señor Barón –oyó que decía–. El señor lo está esperando en el salón. Era el barón de Valdeolivos, por lo que salió a saludarlo. Nada más verlo, notó que estaba tenso y que se esforzaba en sonreírle y en darle unas cariñosas palmaditas en la espalda. En ese mismo instante la doncella abrió la puerta del salón para anunciar a don José la visita, y el fuerte olor a tabaco que salió de la estancia le indicó que su padre estaba fumando más de lo habitual. Algo pasaba. Pero… ¿qué podía ser? 43 NURIA TORRELL Aunque la mayoría de los pequeños empresarios y comerciantes de Barbastro estaban soportando bastante bien el pulso económico de esos difíciles años, había también quienes se habían visto obligados a cerrar. El negocio de su padre, que había dado para alimentar a tres familias completas y a los dependientes, había ido bien hasta que uno de los tres socios iniciales decidió separarse y marcharse. Don José y el otro socio le dieron el dinero que le correspondía en metálico, y el socio saliente lo tomó y se marchó con el compromiso firmado de no poner un negocio similar en Barbastro en los próximos cinco años. El padre y el otro socio siguieron adelante con el negocio hasta que se vieron sorprendidos por el incumplimiento de contrato del antiguo socio, que, tras fracasar en otros campos, estableció por medio de fiduciario un negocio en Barbastro de venta de tejidos al por menor muy semejante a la tienda que había dejado. Don José y su socio se vieron obligados a entrar en un pleito largo y costoso en el que hubo que apelar incluso al Tribunal Supremo. Las tres instancias –la de Barbastro, la de la Audiencia en Zaragoza y la de Madrid– los ahogaron económicamente de tal forma al tener que pagar las minutas de los abogados y las costas de los tribunales, que el pequeño negocio se encontró con muchas dificultades en un momento muy crítico. Don José llevaba soportando este problema desde el nacimiento de su hijo, aunque ocultaba su preocupación ante los demás. Solo doña Dolores y los amigos más cercanos al padre, como el barón de Valdeolivos, el doctor Camps y otros conocían toda la verdad. La situación empeoró de tal forma que tuvo que declararse la quiebra del negocio. Muchos pensaron que don José se reservaría algo ocultando parte del patrimonio para poder sobrevivir hasta encontrar una solución definitiva a la situación en que quedaba su familia. Sin embargo, él, honrado hasta la médula, decidió hacer frente a los 44 SAN JOSEMARÍA acreedores sin ocultar nada. Esta decisión, bien meditada y tomada en conciencia, lo llevó a la ruina. La noche en que el barón fue a verlo ya no podía hacerse nada. Lo había perdido todo, cierto, pero tenía paz. Don José y doña Dolores no dijeron nada a sus hijos hasta esa noche en que ya se había declarado formalmente la quiebra. —Carmen, Josemaría –los llamó la madre después de haberse marchado el barón–, venid con nosotros a la sala. Vuestro padre quiere deciros algo. Cuando los dos hermanos entraron en la sala junto a su madre, encontraron a don José sentado en su sillón sin la más mínima señal de preocupación en sus ojos. Este, al verlos, apagó el cigarrillo y les hizo sentarse frente a él: —Hijos –empezó a hablar con voz clara y serena–, voy a comunicaros una noticia que nos afecta a toda la familia. Ya sabéis que vivimos en momentos difíciles y que algunos comerciantes de la ciudad han tenido que cerrar. Pues bien –prosiguió–, Juan y yo también tenemos que cerrar –dijo clavándoles firmes y alternativas miradas para darles tiempo de asimilarlo–. Pero no debéis preocuparos –continuó–. Vosotros seguiréis con vuestros estudios, yo buscaré un nuevo trabajo y ya veréis qué bien salimos adelante. Ahora bien –añadió con el aplomo de quien ya ha calibrado las consecuencias–, deberemos llevar esta situación con sentido de responsabilidad, sin estirar más el brazo que la manga y comportándonos con normalidad, sin manifestar a los demás nuestras dificultades y sin que los demás las noten. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ellos no contestaron porque no se esperaban una noticia de tal calibre. —Lo han comprendido perfectamente, Pepe –apuntó doña Dolores que, sentada cerca de su marido, había estado escuchándolo sin inmutarse. Carmen y Josemaría asintieron entonces con la cabeza; la sorpresa les impedía hablar, pero sus sentimientos eran 45 NURIA TORRELL firmes y los empujaban a cerrar filas en torno a su padre y a permanecer a su lado, pasara lo que pasara. Tras la quiebra, el hogar de los Escrivá volvió a sufrir un nuevo cambio. Poco a poco tuvieron que despedir a las muchachas del servicio hasta quedarse sin ninguna y asumir doña Dolores el trabajo del hogar con ayuda de Carmen. Aunque era una mujer fuerte, el cansancio continuado de tanto esfuerzo físico acabó por reflejarse en su rostro hasta el punto de que las amigas de Carmen, Esperanza y Adriana, le preguntaron si estaba enferma porque le veían mala cara. No lo estaba, pero a su cansancio se añadía el sufrimiento de su marido y, sobre todo, la actitud distante de algunos de sus parientes que, por no alcanzar a comprender la honestidad extrema de don José, se quedaron con la idea de que había sido tonto por perderlo todo, cuando hubiera podido haberse reservado un mínimo. Carmen y Josemaría también soportaron en el colegio los alfilerazos de algunos compañeros que, faltos de corazón o de cabeza, les hacían preguntas indiscretas o comentarios carentes de caridad, a los que doña Dolores restaba importancia para que no hicieran mella en sus almas. Como don José ya no tenía ninguna posibilidad de abrirse camino en Barbastro, fue a buscar trabajo a Logroño, una ciudad más grande, cabeza de provincia, en la ribera del Ebro, que estaba en plena expansión comercial y en la que tenía amigos que podían ayudarlo. Corría el mes de enero de 1915. Si España estaba atravesando en esas fechas por una situación económica y política difícil, peor era la que asolaba Europa: el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco-Fernando, heredero de la corona austro-húngara, había desencadenado hacía unos meses la Primera Guerra Mundial, en la que cada vez iban involucrándose más países con sus respectivas colonias, por lo que muchos en España temían que el país fuera también arrastrado al conflicto. 46 SAN JOSEMARÍA La marcha del padre obligó a los Escrivá a permanecer ocho meses separados, tiempo que se les hizo larguísimo, a pesar de la frecuente correspondencia que mantuvieron. Por fin, a finales del verano, don José les escribió una carta en la que les decía que ya estaba trabajando de manera estable en un negocio que conocía bien, que había alquilado un piso que les serviría, al menos, para pasar los primeros meses y que podían ir a Logroño cuando quisieran. Los esperaba impaciente. —¡Gracias a Dios! –exclamó doña Dolores levantando la carta entre sus manos. Capitaneados por ella, Carmen y Josemaría fueron guardando en cajas la vajilla, los manteles, la ropa, los libros… y lo enviaron junto con los muebles, cuadros y demás enseres a la dirección de Logroño que iba a ser su nuevo hogar. Doña Dolores, con su señorío habitual, fue a despedirse de cada uno de sus parientes; lo mismo hicieron sus hijos. Estaban preparados. ¡Nadie sabe cuánto les costó dejar la casa y la ciudad donde habían nacido! Fue como dejar parte de sí mismos. Llegó el día de la marcha. Esperanza y Adriana fueron las únicas que salieron a la diligencia a despedirlos. Carmen lloró al decirles adiós y doña Dolores, tras abrazarlas con todo su cariño, subió rápidamente al carruaje. No le gustaban las despedidas largas; sus hijos la siguieron y, cuando estuvieron acomodados en el interior, el cochero cerró la puerta con fuerza para tomar después asiento en el pescante, lo que hizo tambalear vivamente el vehículo. —¡Vengaaa! –gritó aquel hombre a los caballos tirándoles de las riendas para que empezaran a moverse. Cuando el coche arrancó definitivamente, Josemaría notó que con aquel movimiento dejaba su ciudad, sus amigos, su colegio, su casa y los cuerpos de sus tres hermanas en el cementerio. Dios cuidaba ahora de ellas. Sí, ciertamente tenían motivos para estar tristes. Sin embargo, las ganas de ver de nuevo al padre, de abrazarlo 47 NURIA TORRELL y de estar con él hicieron que las pocas lágrimas que sin querer se escapaban de sus ojos, no fueran amargas. Al contrario. Él los esperaba al final del camino y, solo por eso, merecía la pena emprender aquel viaje —¡Adelante! –gritó también Josemaría a los caballos. 48