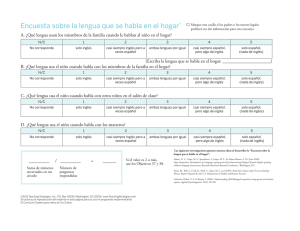

«Nuevas tendencias metodológicas en la enseñanza de lenguas

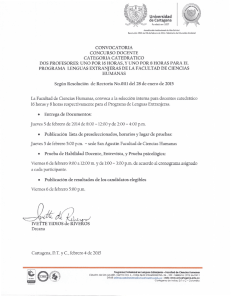

Anuncio