RAZO Te ONAMIEN esis para opta FACULTA NTO Y JUIC ENTREN

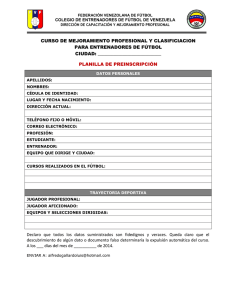

Anuncio