EL QUE CREE TIENE VIDA ETERNA Mons. Juan Antonio Reig Pla

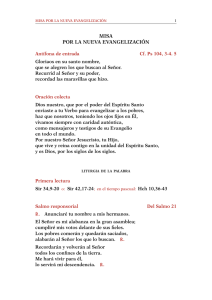

Anuncio