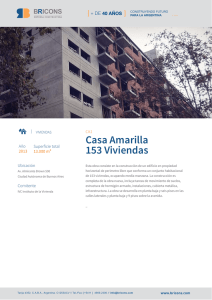

ViViendas pobres en México: un estudio desde la óptica

Anuncio