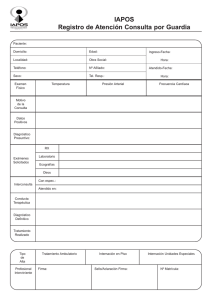

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Anuncio