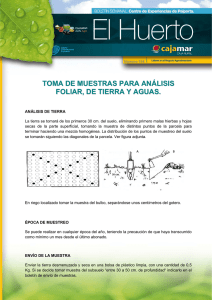

Manual de Campo

Anuncio