Una radiante mañana estival

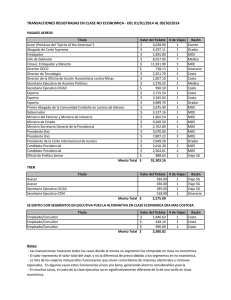

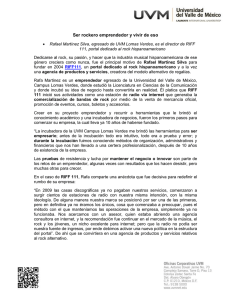

Anuncio