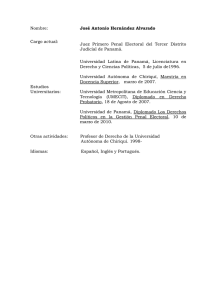

Vol. 14 - N°1 - Universidad de Panamá

Anuncio