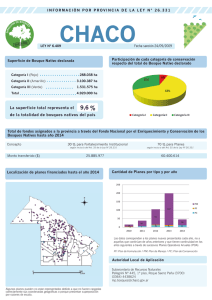

Proyecto Combinado GEF/IBRD “Manejo Integrado de Ecosistemas

Anuncio