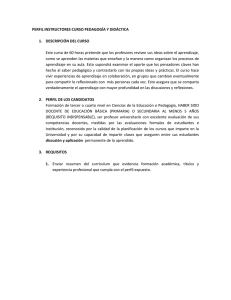

Proyecto Educativo de la Facultad - PEF

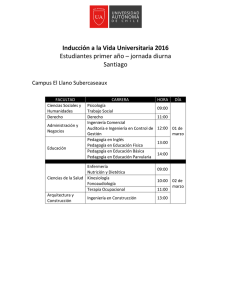

Anuncio