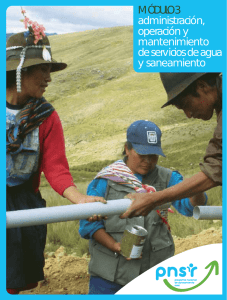

Construyendo la equidad de género

Anuncio