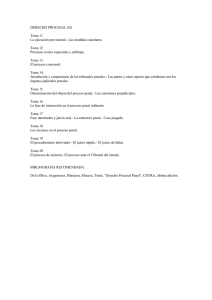

Universidad Regional Autónoma de los Andes Universidad Católica

Anuncio