Graham Greene. Caminos sin ley. Buenos Aires: Peuser, 1962.

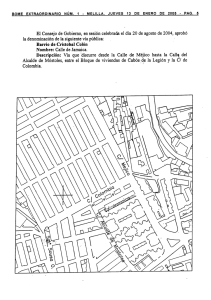

Anuncio