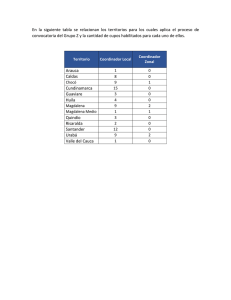

El Caribe chocoano- riqueza ecológica y

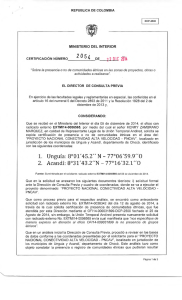

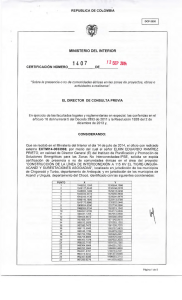

Anuncio