- Ninguna Categoria

espíritu y poder en el barroco español

Anuncio

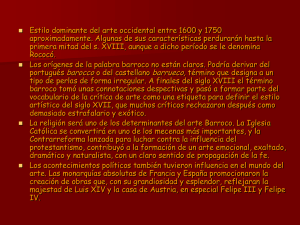

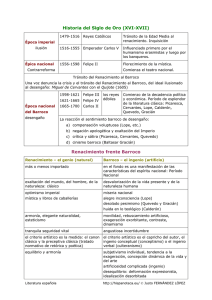

ESPÍRITU Y PODER EN EL BARROCO ESPAÑOL Antonio Rivera García “Un solo demonio sabe más que tú” (Francisco de Asís)1 “La proximidad de Dios es un estado de excepción” (Hans Blumenberg) Benjamin ha puesto de manifiesto la coincidencia de catolicismo y calvinismo en conciliar espíritu y fuerza, filosofía y poder, religión y violencia. El filósofo alemán escribía incluso, a propósito del cortesano católico de Gracián, que “el espíritu es la facultad de ejercer la dictadura”2, pues la legitimidad del gobernante barroco para prevenir las situaciones excepcionales o catastróficas se derivaba de ajustar su conducta a una serie de preceptos racionales sancionados por la divinidad. Más allá de que el concepto hobbesiano y schmittiano de teología política o dictadura soberana esté ausente en los publicistas asociados a estas dos confesiones cristianas, es cierto que los cortesanos católicos y calvinistas del siglo XVII todavía pueden ser hombres de espíritu o santos. Ahora bien, mientras la teoría política católica, cuyos máximos exponentes serían el obispo jesuita y el cortesano de Gracián, resuelve esta convergencia entre poder y espíritu con la subordinación indirecta de la política a la religión; la política desarrollada en un contexto calvinista, empezando por Althusius y Hugo Grocio, se caracteriza, en cambio, por la separación entre filosofía y teología, Estado e Iglesia, y por la organización del orden político como un orden autónomo y legítimo en sí mismo. Desde Pufendorf, Thomasius y Wolff, sabemos que los orígenes del iusnaturalismo de la Aufklärung deben remontarse hasta la obra de Hugo Grocio. Sin embargo, la Contrarreforma católica nos ofrece una teoría política confusa, contradictoria, heterónoma o, en suma, muy barroca, ya que las fronteras entre las diversas esferas de acción social aparecen bastante difuminadas. En este escenario tan complejo, ambiguo y contradictorio sólo la Iglesia, que debe ser definida a la manera de Schmitt, como una complexio oppositorum, se convierte en un auténtico centro ordenador. A diferencia del católico y del calvinista, el hombre luterano no comprende el concepto de “dictadura de la razón” porque sólo conoce esas dos caras, poder y espíritu, por separado. Se podría decir que vive la contradicción o tensión extrema entre la fuerza de la razón estatal y el espíritu moral o religioso. Éste es también el caso del príncipe-centauro de Maquiavelo, quien ya no puede ser todo hombre, pues en algunas ocasiones habrá de utilizar las armas de la bestia, la fuerza, y en otras las del hombre, las leyes. Sin duda, ese maquiavelismo del siglo XVII tan detestado por la mentalidad cristiana, y cuya máxima expresión encontramos en los coups d’État del libertin Gabriel Naudé, desarrollará completamente la posibilidad de una política vinculada a la excepción y a la fuerza diabólica del soberano absoluto. En este ensayo nos vamos a aproximar a la política española del Barroco, y, más en concreto, a la relación que se produce en la España de la Contrarreforma entre religión y política, espíritu y 1 Cit. en W. Benjamin, El origen del drama barroco alemán [=OT], Madrid, Taurus, 1990, p. 228. OT, p. 85. Cf. J. L. Villacañas, “Gracián en el paisaje filosófico alemán”, Madrid, Actas del Congreso sobre el Centenario de Gracián, Universidad de Comillas, 2001; J. Derrida, Fuerza de ley, Madrid, Tecnos, 1997, p. 113. 2 poder. Para ello nos detendremos sobre todo en el pensamiento de Baltasar Gracián y Saavedra Fajardo, dos de las máximas figuras de nuestro Barroco. Pero, antes, conviene señalar, basándonos en las páginas que Walter Benjamin escribiera sobre este tema, algunos de los puntos esenciales de toda literatura barroca. 1. La literatura barroca: naturaleza caída, alegoría y fragmento Probablemente no sea aventurado afirmar que la naturaleza humana se convierte durante el Barroco en una alegoría o en una arbitraria escritura. Pues las intenciones del hombre son consideradas tan oscuras, cifradas u ocultas, que se asemejan a una alegoría cuyo significado requiere ser descifrado. A esta naturaleza caída del hombre le corresponde un mundo complejo, ambiguo, contradictorio y arbitrario; semejante, por tanto, a un teatro donde todos esconden su verdadero ser detrás de una máscara. En este universo, cuyos conceptos más sobresalientes son los de naturaleza caída, fragmento y juego, los conceptos de Dios, totalidad y seriedad se hacen transcendentes. Analicemos, pues, cada uno de estos aspectos. 1.1. Naturaleza caída. Para el hombre barroco, la naturaleza considerada en sí misma, esto es, en tanto caída y abandonada de Dios, se caracteriza por su carácter efímero o por su “eterna caducidad”3. Caducidad de las cosas naturales y eternidad espiritual son los dos extremos presentes en toda buena obra barroca. Mientras en los siglos XIV a XVI la mímesis artística implicaba imitar las cosas naturales modeladas por Dios, en el siglo del Barroco el Creador se ha alejado excesivamente de lo creado, se ha hecho transcendente, y, por lo tanto, “la naturaleza en la que se imprime la imagen del transcurso histórico es la naturaleza caída”4. Los hombres de esta época no podían tener peor experiencia de lo efímero que el cambio experimentado, como consecuencia de las guerras civiles religiosas, por las leyes, las cuales se caracterizaban en su acepción pre-moderna por su pretensión de eternidad5. La naturaleza caída y absolutamente terrena, en la cual parece haberse borrado la huella dejada por la divinidad, “jamás se transfigura desde dentro”. Esto explica por qué, en la alegoría, los objetos naturales representados carecen de fuerza suficiente para significar algo por sí mismos, y sólo tienen el sentido que les otorga el alegorista; o por qué, en el drama barroco, las cosas tienen “que ser iluminadas por las candilejas de la apoteosis”6. Sin el deus ex machina, sin ese dios que, escondido en la tramoya, siempre interviene desde fuera, tampoco podemos aprehender el significado de la providencia para la mentalidad barroca. Resulta inevitable comparar esta transcendencia, el mismo Benjamin no puede dejar de hacerlo, con la acción del nuevo soberano, cuyas decisiones adoptadas en un estado de excepción, de guerra o rebelión, permanecen oscuras e incomprensibles para la mayoría de los súbditos. También Gabriel Naudé subrayaba, a mediados del siglo XVII, la analogía entre el poder excepcional y milagroso del soberano temporal y el deus ex machina del teatro griego: “sólo se debe hacer –escribía el francés– uso de estos grandes remedios de la forma como dice Horacio que se procede con los dioses, quienes se introducen en las tragedias para acabar y zanjar aquello que los hombres no pueden llevar a término”7. Por lo demás, la teología política, entendida como la atribución al soberano temporal de la potestas absoluta y excepcional de Dios, comparte con la filosofía barroca la misma antropología pesimista que se encuentra en la base de la asociación entre arcano y excepcionalidad. Los golpes de Estado o las medidas excepcionales adoptadas por el soberano deben permanecer en secreto porque el vulgo, “sin espíritu ni juicio”, se muestra en todo momento incapaz de comprender las máximas de 3 OT, p. 173. Ibid. 5 OT, pp. 220-221. 6 OT, p. 173. 7 Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, Tecnos, Madrid, 1998, p. 155. Cit. en A. Rivera, “El origen del absolutismo francés: golpes de Estado y neutralidad religiosa”, en Res publica, n.º 5 (2000), p. 140. 4 Estado. Sin embargo, la teología política no coincide con el genuino pensamiento del Barroco español, ya que, para el hombre de la Contrarreforma, la dictadura soberana se caracteriza por su ilegitimidad, esto es, por hallarse en el núcleo de la praxis e infortunio del tirano. Quien pretenda profundizar en el concepto barroco de naturaleza caída, no debería dejar de leer algunas de las últimas páginas del libro de Benjamin sobre el Trauerspiel. En especial, debe detenerse allí donde el filósofo explica que la espiritualidad satánica, la absoluta, es para el hombre barroco la que pretende justificar la naturaleza caída o abandonada en un mundo sin Dios. Esta espiritualidad absoluta, que se ha independizado de todo principio o modelo transcendente, convierte a los distintos órdenes materiales de lo creado en esferas autónomas, cuyos fines resultan ajenos a los valores del libro revelado. Desde este punto de vista, el mayor de los pecados del hombre es la soberbia, la deificatio, el creerse autosuficiente. Se trata así de un mal que, como señala Benjamin, no consiste tanto en obrar o en la “tentación física entendida en términos meramente sensoriales” (lujuria, gula y pereza), cuanto en un determinado saber. Por eso, “si Sócrates puede estar equivocado al enseñar que el conocimiento del bien lleva a hacer el bien, esta afirmación es más aplicable en lo que al conocimiento del mal respecta”8. El drama religioso El condenado por desconfiado9, generalmente atribuido a Tirso de Molina, explica muy bien el pecado cometido por ese hombre soberbio que, lejos de contentarse con su miserable condición y confiar en la piedad divina, pretende desvelar los impenetrables arcanos divinos e igualar su saber al de Dios10. Fuera de que el drama refleje la polémica barroca entre el libre albedrío molinista y la predeterminación física de Báñez, llama la atención que, en esta nueva versión de la leyenda del ermitaño comparado a un ladrón, la salvación de este último, el Enrico de Tirso, se produzca a pesar de sus innumerables malas obras; mientras que la condena del primero, el personaje de Paulo, el cual, antes de ser tentado por el diablo, era un hombre virtuoso, se deba a que sus malas obras se derivan de su desmedido afán por desvelar los arcanos divinos. Notemos, como advierte Menéndez Pidal, que la obra de Tirso deja atrás la polémica teológica entre católicos y protestantes, pues no ha escrito un auto sacramental centrado en el problema de si Dios salva por las buenas obras, como piensa el católico Tirso, o las buenas obras son una prueba de la elección, como piensan luteranos y calvinistas. Más bien el drama se centra en comparar la malsana curiosidad de Paulo, que se traduce, primero, en desconfianza hacia Dios y, después, en una vida plagada de crímenes contra el cielo, con la sumisa ignorancia del pecador Enrico, quien, a pesar de sus innumerables faltas, se humilla y reconoce que “las palabras que Dios dice por un ángel encierran cosas que el hombre no alcanza”. En el drama de Tirso, las malas obras de Paulo, las que condenan, se derivan de subordinar la voluntad al entendimiento autónomo del hombre. Del saber sobre la transcendencia y alejamiento de Dios, Paulo extrae la falsa conclusión de que el Creador no ama a sus criaturas y, por ello, se ha de vivir como si Áquel no existiera. En el fondo, el diablo tienta a Paulo para que crea en el absolutismo teológico, es decir, en la arbitrariedad de los decretos de una divinidad capaz de salvar tanto a los buenos como a los malos. La rebelión contra el cielo, la desmedida autoafirmación humana, se inicia cuando Paulo, en lugar de confiar ciegamente en la misericordia de Dios, sigue la opinión suministrada por su entendimiento, el cual, por ser incapaz de penetrar en los motivos de las decisiones divinas, no puede dejar de ver al Hacedor como un monarca caprichoso. Sólo entonces el hombre comienza a vivir de espaldas a Dios. Benjamin refuerza la idea del mal como un saber excesivo cuando señala que las tres promesas primitivas de Satán, libertad, independencia e infinitud, giran en torno a esta espiritualidad absoluta o sin Dios. Y, en efecto, la ilusión diabólica de libertad implica la exploración de lo prohibido; la de independencia supone separarse de la comunidad eclesiástica; y, 8 OT, p. 226. Cf. Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, Madrid, Cátedra, 1992. Sigo el análisis que realizara de esta obra R. Menéndez Pidal, en Estudios literarios, Madrid, Espasa-Calpe, 197310, pp. 9-65. 10 El Basilio de La vida es sueño, así como todos los nigrománticos, pirománticos, hidrománticos, aerománticos, sicománticos, clerománticos, geománticos, quirománticos, augures, aúspices y demás hombres que utilizan la magia para saber los futuros sucesos, “anhelan por parecerse a su Criador [en] aquello que solamente es propio de su divinidad, que es la sciencia de los futuros contingentes”. (República Literaria, Madrid, Ediciones Libertarias-Prodhufi, 1999, §8, p. 105). 9 finalmente, la ilusión de lo infinito, la caída “en el abismo vacío del mal”, promete un inmanente y absoluto decisionismo, en virtud del cual la acción deja de estar subordinada a un principio superior o de tener como modelo las virtudes reveladas, “pues es propio –escribe Benjamin– de toda virtud el tener delante de sí un término: a saber, un modelo en Dios”11. Para los autores barrocos españoles, el soberano de la teología política, el cual suele identificarse con el príncipe maquiavélico, carece de legitimidad porque sólo imita la potentia absoluta de Dios; y la política se convierte en una esfera autónoma y separada de los principios cristianos cuando la divinidad deja de aparecer como una potentia ordinata o sujeta a los principios inmutables del Decálogo12. Esta concepción de la libertad divina como poder absoluto –la raíz del mal para nuestros barrocos, no lo olvidemos– ya la podemos encontrar en el nominalismo de finales de la Baja Edad Media. A este respecto, Blumenberg, en su imprescindible libro Die Legitimität der Neuzeit, señala que el absolutismo teológico, presente en la teoría nominalista sobre la voluntad divina, tan absoluta que puede hacer cualquier cosa, incluso salvar sólo a los malvados, da lugar a una “pérdida de orden” y de estabilidad del cosmos. Con este poder absoluto desaparece “toda garantía y seguridad metafísicas”, y el universo y la existencia humana dejan de tener sentido. Un dios tan arbitrario, irresponsable e inaccesible como el nominalista, se convierte en un deus absconditus. Y un dios escondido, cuya providencia no llega nunca al mundo, es un dios muerto y superfluo para los hombres, que puede ser reemplazado por el azar13. La pérdida de confianza derivada de la idea nominalista de Dios se parece bastante a la sufrida por el protagonista del drama de Tirso. Nuestros teólogos solían tratar este problema cuando abordaban la cuestión de la inmutabilidad del derecho natural14, esto es, cuando trataban de saber si Dios era un monarca tan absoluto que podía cambiar los preceptos naturales y, por consiguiente, suprimir su carácter necesario y universal. Sobre esta cuestión solían mencionar tres opiniones: la de Occam, Escoto y Tomás de Aquino. Según el primer nominalista, no hay nada imposible para Dios, quien está facultado incluso para dispensar y abrogar las dos tablas del Decálogo15. Escoto, más moderado, consideraba inmutables los mandamientos de la primera tabla, los relativos a Dios mismo, pero no los de la segunda, los relativos a los prójimos o criaturas16. En cambio, el Aquinate proclamaba la inmutabilidad de todos los mandamientos del Decálogo. Por supuesto, los grandes teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, desde Domingo de Soto hasta Francisco Suárez, compartían la opinión de Tomás de Aquino, ya que veían la providencia divina como un poder ordenado según los primeros principios naturales. En cualquier caso, está fuera de duda que, para la opinión común del siglo XVII, el universo de la teología política, el del maquiavélico Gabriel Naudé, se corresponde con esa diabólica o absoluta concepción de la espiritualidad definida por Benjamin. No sólo Tirso de Molina puede servirnos para probar esta tesis. También un autor tan barroco como Saavedra Fajardo afirma que 11 OT, p. 228. A. Rivera, “Teología política: consecuencias jurídico-políticas de la Potentia Dei”, en Daimon, n.º 23 (2001), pp. 169-182. 13 Cf. F. J. Wetz, Hans Blumenberg. La modernidad y sus metáforas, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim-IVEI, 1996, pp. 30-31. 14 Cf. D. de Soto, De la justicia y del Derecho, Madrid, I.E.P., 1968, II, III, art. VIII, p. 116; F. Suárez, Las leyes, I.E.P., Madrid, 1967, II, XV, pp. 163 ss. Cf. A. Rivera, La política del cielo. Clericalismo jesuita y Estado moderno, Hildesheim, Olms, 1999, p. 47. 15 F. Suárez, loc. cit., II, XV, 3, p. 163. 16 Según Suárez, Escoto aduce dos argumentos, derivados del poder absoluto de la divinidad, para defender esta tesis: “Uno es que, si no fuesen dispensables, el entendimiento divino –que va por delante de la voluntad– necesariamente juzgaría que tales actos debían ser amados y tales otros odiados, y, en consecuencia, impondría a la voluntad divina la necesidad de amar los actos que manda y de odiar lo que prohíbe”, lo cual resulta absurdo porque contradice la libertad absoluta de Dios. “Su segundo argumento es que la felicidad del hombre no depende de ningún acto que se refiera a las criaturas, pues Dios puede hacer feliz al hombre con solo el amor a Él; luego –según el poder absoluto de Dios– ningún acto de la voluntad humana que se refiera a las criaturas es medio necesario para la felicidad del hombre [...]” (Ibid., II, XV, 7, p. 164). 12 el príncipe español, a quien dedica sus Empresas, ha de caracterizarse por imitar la potentia ordinata de Dios, es decir, por tener como modelo la perfección moral de la divinidad; y, en cambio, debe alejarse del monarca de la teología política, quien, por adoptar como modelo la potentia absoluta Dei, acaba usurpando el lugar de Dios en vez de contentarse con imitarlo. Saavedra Fajardo reafirma la idea barroca de que la raíz del mal se encuentra en un desmedido e impertinente saber. De manera similar a Tirso, opina que “conviene obligar a los súbditos a que, como los alemanes antiguos, tengan por mayor santidad y reverencia creer que saber las cosas de Dios”17. Asimismo, en su Corona Gótica escribe: “las artes de reinar que inventó la especulación hicieron tiranos, y antes derribaron que levantaron imperios”. La explicación de esta aseveración la podemos encontrar en los fragmentos donde combate el pensamiento de Maquiavelo. A juicio del diplomático español, lo deleznable de la doctrina del florentino radica principalmente en la escisión que hace entre el bien político o temporal y el bien eterno, convirtiendo de este modo a la política en un dominio de espiritualidad absoluta o separada de Dios. La empresa 18 titulada A Deo (reconozca a Dios su cetro) contiene los fragmentos más claros a este respecto: “quisiera Maquiavelo a su Príncipe [...] que estuviese en las puntas de su ceptro la piedad y impiedad para volvelle, y hacer cabeza de la parte que más conviniese a la conservación o aumento de sus Estados. Y con este fin no le parece que las virtudes son necesarias en él, sino que basta el dar a entender que las tiene [...] Y esto juzga por más necesario en los príncipes nuevamente introducidos en el imperio, los cuales es menester que estén aparejados para usar de las velas según sople el viento de la fortuna y cuando la necesidad obligare a ello”18. Si las virtudes clásicas se convierten para Maquiavelo en un medio que solamente debe usarse cuando sirva al fin político de la conservación y aumento del Estado, es porque ya no cree en un mundo guiado por la providencia divina. Su lugar ha sido ocupado por el azar o la fortuna. Este absolutismo de Maquiavelo, propio de una visión autónoma de la esfera política, nos permite comprender por qué aparentar o disimular virtudes cristianas es, para Saavedra Fajardo, mucho peor que “cometer los vicios”. En un fragmento que nuevamente nos recuerda la leyenda del ermitaño comparado con el ladrón, Saavedra nos habla de dos príncipes: uno de ellos realiza buenas acciones, pero sus virtudes son aparentes e inconstantes porque se halla dispuesto a “mudallas según el tiempo o necesidad”, esto es, cuando ya no sean convenientes para el fin político; el otro comete vicios, pero los oculta porque se avergüenza de ellos. Según Saavedra, debe considerarse peor al primer príncipe, por cuanto sus acciones buenas se derivan del arte o especulación maquiavélica (“aun las acciones buenas se desprecian si nacen del arte, y no de la virtud”), en lugar del temor a Dios (“no reconoce de Dios la corona y su conservación, ni cree que premia y castiga, el que fía más de tales artes que de su divina Providencia”). Sin duda, para el autor de las Empresas, como para Gracián, “no hay mayor enemigo de la verdad que la verosimilitud”19. En cambio, en el segundo príncipe los vicios han de valorarse como “flaqueza, y no afectación”, puesto que los encubre “por no dar mal exemplo, y porque el celallos así no es hipocresía ni malicia para engañar, sino recato natural y respeto a la virtud”20. Por todo ello, “cometer los vicios es fragilidad”, mientras que “disimular virtudes, malicia”21. No olvidemos la gran diferencia que existe para nuestros autores barrocos entre disimular vicios y virtudes: lo primero constituye una buena acción porque no se debe hacer ostentación del mal; lo segundo, una mala porque simular virtudes se deriva de un arte o de un saber político emancipado de lo sagrado. En suma, todos los textos analizados, el de Benjamin y los de Tirso y Saavedra, demuestran la superación del sueño de Escipión y de su famosa parodia atribuida a Maquiavelo. El sueño barroco22, el de Segismundo, confirma que la sabiduría del arte político de Maquiavelo, tan 17 D. de Saavedra Fajardo, Empresas políticas [EP], Barcelona, Planeta, 1988, 27, p. 183. EP, 18, p. 122. 19 B. Gracián, El Criticón, Madrid, Espasa, 1998, p. 630. 20 EP, 18, p. 124. 21 EP, 18, p. 123. 22 También en el sueño barroco “la moralidad tiene jurisdicción” (OT, p. 67). Sobre el valor otorgado al sueño, sirvan estas palabras de Saavedra Fajardo: en los sueños, “como en un teatro, se le representan en 18 profundamente contraria a los principios naturales revelados por Dios, sólo tiene su oportunidad durante esos excepcionales y catastróficos periodos revolucionarios de los que abomina el hombre de este siglo, para quien el ideal histórico coincide con la acmé, con “una edad de oro –escribe una vez más el filósofo judío– de la paz y de las artes, ajena a cualquier dimensión apocalíptica, instaurada y garantizada in æternum por la espada de la Iglesia”23. 1.2. La escritura barroca y el mundo alegórico. La literatura barroca, cualquiera que sea el género en el cual nos detengamos, no se puede entender sin el papel esencial desempeñado por la alegoría. Benjamin ha demostrado que esta figura literaria constituye fundamentalmente una escritura y, por ello, su rasgo más característico es su arbitrariedad. El Barroco convierte al objeto natural de la alegoría, el sol, el reloj, el espejo, la corona, la serpiente o el león, en mera letra incapaz de irradiar por sí misma un significado. Ese objeto, lejos de expresar sus vivas características naturales, se metamorfosea en algo inanimado, cuyo sentido sólo depende de las intenciones del alegorista, quien suele ver en él “la clave de un dominio de saber escondido”24. La naturaleza exterior se convierte así, como expresaba Franz von Baader, en el significante de una idea, en una escritura o en un lenguaje por signos25. Las metáforas y alegorías, con su radical separación entre el significante u objeto natural representado y su significado, acaban siendo el mejor instrumento para expresar la sima barroca que se abre entre la naturaleza caída del hombre y su espíritu. La muerte, profusamente representada en las alegorías a través de diversos objetos como el reloj, la rosa o la calavera, es tan esencial para la alegoría barroca porque desvela el artificio de este mundo, la arbitraria unión, tanto como la que caracteriza a la escritura, de cuerpo y alma, o de los fines temporales y espirituales. El gran pecado y engaño barroco, el del cortesano maquiavélico, consiste en subordinar el espíritu a los fines del cuerpo, a la supervivencia, en extraer el sentido de nuestra conducta de los fines materiales, o en creer, a la postre, que la política, el derecho, la moral o el arte son autónomos y que, por tanto, se puede separar la multiplicidad de fines temporales del único fin escatológico. La muerte se convierte de esta manera en la clave para entender todo el mundo barroco, y, por supuesto, la alegoría26. La explicación es sencilla: el cuerpo y sus pasiones son tan arbitrarios como los elementos naturales de la alegoría; por sí solos no significan nada, pues desaparecen en cuanto se separan, y no es otro el efecto producido por la muerte, del principio transcendente que les anima o da sentido. De ahí que la virtud suprema de la discreción, la encargada de armonizar a todas las demás, sea el arte de filosofar o de reflexionar sobre la muerte, como expresa este conocido pasaje de la obra de Gracián: “Es corona de la discreción el saber filosofar, sacando de todo, o la miel del gustoso provecho o la cera para la luz del desengaño. La misma filosofía no es otro que la meditación de la muerte, que es menester meditarla muchas veces antes, para acertarla hacer bien una sola después”27. Difícilmente podremos entender la esencia del Barroco si no captamos la íntima relación que se da entre escritura alegórica y muerte. La caracterización benjaminiana de la alegoría barroca como escritura se debe a que ambas están marcadas por el mismo efecto disolvente que produce la diversas figuras las costumbres que han de suceder, y a veces las sucedidas, para advertimiento propio y ajenos”. (República Literaria, cit., §8, p. 101). 23 OT, p. 65. En otro fragmento, Benjamin señala que “la idea de catástrofe se presenta a los ojos del Barroco como la antítesis del ideal histórico de la restauración”. (OT, p. 51). 24 OT, p. 177. 25 OT, p. 178. 26 “En la alegoría barroca, entre el objeto teatral y el sentido, entre el significante y el significado, está trazada una irregular línea de demarcación, una línea que para Benjamin proyecta entre ambos la oscura sombra de ese último desmembramiento de la conciencia y la naturaleza física que es la muerte. Pero si en este sentido la muerte es la devastación final del signo, el total desbarato de la coherencia imaginaria, esto también lo es la misma escritura, que tiene lugar en la resbaladiza juntura entre el significante y el significado”. (T. Eagleton, Walter Benjamin o hacia una crítica revolucionaria, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 25-26). 27 B. Gracián, El Discreto, Barcelona, Planeta, 1996, p. 135. muerte: los objetos naturales se metamorfosean en cosas tan inanimadas o muertas como lo son las palabras, sílabas y letras, las cuales únicamente pueden cobrar vida cuando el autor les infunde un sentido. Al igual que el hombre no es nada sin Dios, la naturaleza de la alegoría no significa nada por sí misma. Para remarcar esta caída de la naturaleza, el alegorista barroco tiende a sustituir los animales de la fábula clásica por objetos inanimados, hasta el punto –nos dice Benjamin– de que no sería extraño encontrar como personajes de una alegoría a lo más muerto, a los mismos significantes de la escritura28. Evidentemente, aquí el Barroco entronca con la tradición platónica, magistralmente expuesta en el Fedro, que identifica al dios de la escritura con el de la muerte29. Por otra parte, cuando se oscurece, como sucede en el Barroco, el vínculo entre el significado y el significante, este último, al depender de las intenciones de cada intérprete, puede adquirir cualquier sentido. Al mismo tiempo, si “cada persona, cada cosa, cada relación puede significar otra cualquiera”30, la escritura acaba inevitablemente caracterizándose por su extrema ambigüedad y abundancia de significados. Según Benjamin, la riqueza de esta multiplicidad de sentidos, tan propia de la alegoría y del saber barroco, es la riqueza del derroche; la cual se opone a la visión que tiene de la naturaleza tanto la nueva ciencia mecanicista, magníficamente desarrollada por el absolutista Hobbes, como la vieja metafísica, pues en ambos casos el conocimiento de la naturaleza se sirve de las leyes de la economía y de “la pureza y unidad del significado”31. Esta distinta concepción de los objetos naturales también se refleja en las artes: al malestar que provoca la pintura barroca unida a una naturaleza abandonada por Dios, y singularizada por su complejidad o por el exceso de elementos y significados puestos en juego, se opone el goce que provoca la composición unitaria y despojada de accesorios de la pintura clásica, cuya naturalidad y sencillez se debe a la impresión de que la forma de las cosas surge inmediatamente, casi de un primer esbozo32. Ésta es otra razón más por la que el Barroco, el período marcado por el imperio de una escritura afín al concepto de naturaleza caída, siempre parece estar afectado por el dolor que provoca el artificio y la muerte. El hiato entre la forma y el sentido, la materia y el espíritu, se encuentra también en la raíz de la predilección barroca por la imagen. “Lo escrito tiende a la imagen visual”33 porque en el Barroco la materia del signo, la letra de la escritura, se hace siempre patente. A la visibilidad del significante también contribuye el exceso de significación de la obra barroca, ya que el signo, lejos de disolverse en un único sentido, se desborda en una multitud de significados. Frente a la tradición metafísica del invisible habla viva, la escritura barroca resulta tan visible que, a menudo, las partes del lenguaje se metamorfosean en objetos e incluso en personajes; y, al revés, en ocasiones los mismos objetos naturales se transforman en escritura, hasta el punto de que en el artista barroco Arcimboldo la pintura se convierte en una lengua dotada de doble articulación34. 28 “En sus Diálogos dramáticos, Harsdörffer sienta las bases para un género particular en el hecho de que «siguiendo el ejemplo de Jueces, IX, 8, sustituye el mundo animal de las fábulas de Esopo por objetos inanimados (el bosque, el árbol y la piedra) que actúan y hablan, mientras que aún puede surgir otro género si las palabras, las sílabas y las letras aparecen como personajes»”. (OT, pp. 179-180). 29 “Pues el dios de la escritura es también, es algo evidente, el dios de la muerte. No olvidemos que, en el Fedro, también se le reprochará al invento del fármacon el sustituir el habla viva por el signo sin aliento, el pretender prescindir del padre (vivo y fuente de vida) del logos, el no poder responder de sí más que una escultura o que una pintura inanimada, etc.”. (J. Derrida, La farmacia de Platón, en La diseminación, Madrid, Fundamentos, 1975, p. 136). 30 OT, p. 167. 31 OT, p. 171. 32 Cf. R. Barthes, “Arcimboldo o El retórico y el mago”, en Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós, 1986, p. 149. 33 OT, p. 168. 34 Arcimboldo, según Roland Barthes, “convierte la pintura en una auténtica lengua, la dota de una doble articulación [...] primero, en formas que son ya objetos con un nombre, es decir, en palabras.” Se trata de las verduras, los peces, los niños, los libros y demás elementos naturales que componen las famosas cabezas del pintor. “Estos objetos, a su vez, se descomponen en formas que, por sí solas, no significan nada; volvemos a encontrarnos con la doble escala de las palabras y los sonidos”. (Loc. cit., p. 138). Por tanto, la escritura puede transformarse en pintura, y ésta en escritura. Todo ello da lugar a que ésta sea la época de la “interpenetración de las artes”35, o, aún mejor, de la transgresión de las fronteras entre las artes discursivas y las figurativas; disolución de límites que, para los hombres de la Ilustración y del Clasicismo, va a tener el carácter de un “grave atentado contra la paz y el orden de la legalidad artística”36. Pues, a diferencia de lo sucedido en Oriente, la pintura y la escritura, la imagen y la letra, no mantienen en Occidente muchas relaciones. En realidad, sólo se han comunicado en épocas tan alejadas del clasicismo como el Barroco, y siempre “en los márgenes algo enloquecidos de la creación”37. Para Terry Eagleton, quien –de forma parecida a lo que nosotros pretendemos con los autores españoles– ha trasladado al ámbito inglés las apreciaciones de Benjamin sobre el Barroco alemán, la diferencia entre Milton y Donne “se cifra en términos de imaginación visual contra imaginación auditiva”. Eagleton lee a Benjamin desde la gramatología derridiana, y por eso sostiene que Milton se halla muy lejos del modelo de la imaginación auditiva, del habla viva, que afirma, primero, la proximidad absoluta de voz y ser, de significante y significado, y rechaza, después, la materialidad o visibilidad del signo. La extraordinaria imaginación visual del autor de El paraíso perdido se aprecia en ese “excedente irreductible de significado que desvía al signo de su papel auténticamente representativo”. Pues bien, este excedente de significado, esta resistencia del significante a dejarse atrapar por un sentido unívoco, es la écriture, cuya visibilidad, máxima si se trata de un emblema o un jeroglífico, siempre se debe a que hace perceptible “la materialidad de la letra misma”38. Probablemente, el emblema y las empresas sean los géneros literarios donde esté más clara la unión de escritura y pintura39. El género elegido por Saavedra Fajardo en su libro más importante, en lugar de encontrarse al servicio de una moderna o autónoma razón de Estado, tiene el fin moral de reformar a los hombres. Saavedra, quien nos recuerda que muchas de las parábolas y alegorías de la Biblia son auténticas empresas, une así las esferas moral, política y estética en sus Empresas políticas. El emblema es propio de una época durante la cual se intentó atraer el ánimo del lector o ganar su voluntad, siendo los jesuitas los más diestros en ello, mediante el halago de los sentidos, es decir, a través de imágenes y otros medios sensibles. El principio católico y barroco de que por medio de las cosas visibles se llega mejor al conocimiento de las invisibles, no era más que una nueva versión de la famosa máxima del Arte poética de Horacio: “Lo que entra por el oído 35 OT, p. 174. Cit. en OT, p. 170. 37 R. Barthes, loc. cit., p. 138. 38 T. Eagleton, loc. cit., p. 23. En su ensayo sobre el fármacon de Platón, Derrida subraya la proximidad que existe para la tradición griega entre escritura y pintura: ambas se muestran “impotentes para representar dignamente a un habla viva, para ser su intérprete o portavoz, para sostener una conversación, para responder a las preguntas orales [...] Son estatuillas, máscaras, simulacros”. (Loc. cit., p. 207). 39 Sobre la literatura de emblemas, cf. J. A. Maravall, Teoría del Estado en España en el siglo XVII, CEC, Madrid, 19972, pp. 47 ss. Nuestro siglo XVII cultiva, además de los emblemas, una enorme variedad de literatura por imágenes: a ella pertenece el enigma (“sentencia por una semejanza de cosas encubiertas”), las insignias (señales para darse a conocer mediante un objeto físico: el haz de lítores de los antiguos romanos) y los símbolos (señales para darse a conocer por medio de la palabra: el santo y seña); el jeroglífico (figura significativa de otra cosa, generalmente sagrada); y las divisas o blasones de los caballeros (caracterizadas por ser una señal que el caballero porta para ser reconocido y diferenciarse de los demás). Pero, sin duda, son las empresas y los emblemas los dos tipos de literatura por imágenes más interesantes. Como es sabido, Juan Orozco y Covarrubias (Emblemas morales, 1589) y su hermano Sebastián de Covarrubias (Thesoro de la lengua castellana) son los dos autores que mejor han reflexionado sobre este género. Según los Covarrubias, las empresas o emblemas han de tener una figura, cuerpo o invención, y un mote, alma, letra o lema: el mote ha de ser breve; y la figura no ha de ser ni tan clara que cualquiera la entienda, ni tan oscura que sea imposible de descifrar. La empresa no lleva figura humana, y si alguna parte del hombre se representa, se hace como saliendo de una nube, la cual se supone que oculta el resto del cuerpo humano; además tienen pocas figuras. En cambio, el emblema tiene mucho más de ilustración, y es rico en motivos decorativos y artísticos. No obstante, en el siglo XVII se suele utilizar indistintamente, y con el mismo fin moral, los emblemas y empresas. 36 conmueve al espíritu con menos fuerza que lo que se pone ante el ojo fidedigno”40. Esta concepción de la imagen, que permite expresar las ideas más abstractas y las convicciones más íntimas, alcanzó una de sus mayores cotas con la pintura de visiones, por medio de la cual se pretendía la representación codificada de lo más inefable: la experiencia íntima del éxtasis y terror místicos41. Resulta comprensible, por tanto, que, dada la inclinación de la Contrarreforma hacia lo pictórico, los emblemas y empresas fueran un género literario muy cultivado en el siglo XVII. Según Maravall, la literatura emblemática puede analizarse como una especie de Ejercicios políticos, muy semejantes, pero dentro del terreno público, a lo que suponen los Ejercicios Espirituales de Loyola en el campo religioso o interior de la conciencia, puesto que en ambos casos se pretende “producir una acción directiva sobre el ánimo valiéndose de medios sensibles”42. Hemos de recordar que es Ignacio de Loyola quien no sólo logra, a través de sus famosas composiciones viendo el lugar, la enmienda teológica de la imagen, tradicionalmente asociada al deseo de la carne, sino también la inversión de la jerarquía medieval de los sentidos, según la cual se otorgaba la primacía al oído. Aunque la imagen será durante los siglos XVI y XVII el libro de ignorantes, el medio más adecuado para enseñar “a mujeres y gente idiota que no saben, o no pueden leer”43, los emblemas constituyen más bien un ejemplo de la tendencia barroca, cuyo máximo exponente lo encontramos en Gracián, a captar la voluntad del hombre con la agudeza, el ingenio o la artística disposición de la verdad. Se consideraba entonces que la dificultad en resolver el oculto sentido de las cosas incitaba, detenía el ingenio y favorecía la enseñanza. Ello explica también por qué los enigmas y los jeroglíficos se convirtieron en un género muy cultivado durante este período. 1.3. Fragmentos de saber. Benjamin tiene razón cuando escribe que en el Barroco se convierte en problemática la apariencia de totalidad44. Los conceptos suministrados por la razón natural resultan impotentes para aprehender el sentido global del mundo o de cualquier esfera de la vida humana. Sólo a través de metáforas y alegorías, esto es, a través de figuras retóricas en las cuales la materialidad del signo sirve para denunciar la insignificancia y falta de espíritu de la naturaleza considerada en sí misma, puede captarse la esencia de todo nuestro universo: la subordinación del orden temporal al espiritual, del finito al infinito. La teología se convierte de este modo en el saber transcendente que, desde fuera, ilumina y da unidad a este mundo, tan contradictorio y banal cuando lo comparamos con la civitas Dei. Por eso, el rincón más importante del gracianesco museo del discreto está presidido por la disciplina, “el arte de las artes”, que enseña la divina policía “en libros santos, tratados devotos, obras ascéticas y espirituales”45. El Barroco se presenta como el período de mayor exaltación del fragmento46, de las ruinas y restos del pasado, de la historia como yuxtaposición de hechos dignos de ser rememorados, y de esa moral fragmentaria que es el casuismo. Este fetichismo del fragmento se extiende por todas las ramas del saber. El autor de Ursprung des deutschen Trauerspiel, quien considera al fragmento “el material más noble de la creación barroca”, utiliza el nombre de una comedia de Lope de Vega, el 40 J. M. González, Metáforas del poder, Madrid, Alianza, 1998, p. 55. V. Stoichita, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, Madrid, Alianza, 1995. 42 J. A. Maravall, loc. cit., p. 53. 43 Memorial de los pintores, cit. en M. Morán Turina y J. Portús Pérez, El ate de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez, Madrid, Istmo, 1997, p. 199. 44 “«Hasta las más íntimas inflexiones lingüísticas del Barroco, hasta sus detalles (quizá sobre todo éstos) resultan antitéticos». Sólo una perspectiva distanciada y que renuncia desde el principio a la visión de la totalidad puede ayudar al espíritu, mediante un aprendizaje en cierto modo ascético, a adquirir la fuerza necesaria para ver tal panorama sin perder el dominio de sí mismo”. (OT, p. 41). 45 El Criticón, cit., p. 390. 46 Como en tantas otras cuestiones, la importancia dada al fragmento constituye uno de los puntos de convergencia de Barroco y Romanticismo. Sobre el fragmento en este último período, cf. P. Aullón de Haro, “Fragmento como teoría del fragmento”, en La modernidad poética. La vanguardia y el Creacionismo, Málaga, Analecta Malacitana, 2000. 41 palacio confuso, para designar a ese desordenado almacenamiento de trozos sueltos, ya sean hechos históricos, virtudes, sínodos o elementos de cualquier otro tipo, que caracteriza a toda disciplina científica o artística del Barroco. En otro magnífico pasaje, Benjamin opone el desorden presente en una alegoría barroca, pensemos, por ejemplo, en los cuadros de Valdés Leal, In ictu oculi, Finis Gloriae Mundi o Vanitas, en donde vemos amontonarse las fútiles vanidades mundanas, al orden del siglo de las Luces, apreciable no sólo en el boudoir galante, sino hasta en las planificadas orgías sadianas: “las cosas –escribe el filósofo alemán– son juntadas conforme a su significación; la falta de interés en su existencia las dispersa de nuevo. El desorden de la escena alegórica constituye la contrapartida del boudoir galante. Según la dialéctica de esta forma expresiva, la falta de rigor en la ordenación sirve de contrapeso a cierta voluntad fanática de coleccionismo: especialmente paradójico resulta el profuso despliegue de instrumentos de penitencia y de poder”47. En el ámbito de la moral, los teólogos y filósofos sostienen que el virtuoso es quien acumula mayor número de virtudes, si bien luego se ven en la necesidad de introducir una peculiar virtud, la discreción, encargada de armonizar e, incluso, moderar a todas las demás. El hiato o abismo ético entre los principios del derecho natural y la corrupta materia humana acaba transformando la moral en una recopilación de infinitos casos difíciles o dudosos, y en una clasificación de las opiniones dadas para resolverlos según su apariencia de probabilidad. La pasión codificadora del catolicismo barroco convierte a esta esfera en un montón de recetas éticas, cuya necesidad suele ser de carácter extrínseco; es decir, no son obedecidas porque la conciencia de cualquier individuo se halle en condiciones de considerarlas buenas en sí mismas, sino porque lo manda la autoridad eclesiástica48. Las leyes naturales, como los objetos de la alegoría, terminan siendo letra muerta cuando el clerc no les infunde sentido en cada caso particular. La analogía con la alegoría barroca aún podría ser llevada más lejos, pues el casuismo convierte a la ley natural en un precepto tan ambiguo y contradictorio como era el objeto natural de la alegoría, hasta el punto de que dicha norma se encuentra en condiciones de justificar las conductas más diversas. El siglo XVII todavía es el siglo de la historia magistra vitæ, pero de la historia se tiene un concepto panorámico o espacial más que temporal, dado que, en el fondo, se reduce a una yuxtaposición o amalgama de los hechos que merecen ser recordados49. También en la política barroca, en tanto se tiende a la acumulación de formas y órganos de gobierno, impera el fragmento. A diferencia del carácter sistemático o totalizador que adopta la filosofía moral y política del protestante ius naturalis et gentium, o del absolutismo de la teología política, para los cuales el derecho y la política surgen de un principio indiscutible, ya sea el contrato del iusnaturalismo o el soberano de la teología política, la filosofía moral y política de la Contrarreforma se caracteriza, en cambio, por la dispersión de los centros de poder y por la acumulación de virtudes y normas. Para la mayoría de los publicistas españoles de esta época, el ideal de gobierno coincide con el régimen mixto que conjuga la monarquía con la república, la dominación del rey con la intervención de los nobles y principales en el Consejo50. En el arte, y sobre todo en la pintura y en la literatura, la fragmentación, tan evidente en los cuadros de Arcimboldo y en los escritos de Gracián, alcanza su máxima expresión. En un nuevo pasaje sumamente revelador, Benjamin señala que “es común a las obras literarias de aquel período el acumular fragmentos [...], a la espera permanente de un milagro. En ese sentido los 47 OT, p. 182. A. Rivera, La política del cielo, cit., p. 25. 49 “Se ha utilizado el afortunado término de panorámico para calificar la noción que el siglo XVII tenía de la historia. «En esta pintoresca época la entera concepción de la historia está determinada por la yuxtaposición de todo lo digno de ser recordado» [...] el desarrollo del movimiento temporal es aprehendido y analizado en una imagen espacial”. (OT, p. 79). 50 El gobierno de España –escribía Fray Juan de Salazar en 1619– “es república en consultar exactamente las cosas, resolviendo lo que se debe hacer, no una, sino muchas cabezas nobles, doctas y experimentadas, y es monarquía en tener un solo rey absoluto, exento y soberano, que sin dependencia alguna, manda poner en ejecución lo resuelto y sanamente acordado por sus consejos y senados”. (Política española, Madrid, CEC, 1997, p. 128). 48 literatos barrocos deben haber considerado la obra de arte como un milagro. Y si, por otra parte, la obra de arte se les omitía como el resultado calculable de un proceso de acumulación, ambos puntos de vista son tan fácilmente conciliables como en la conciencia de un alquimista lo eran la anhelada obra milagrosa y las sutiles recetas de su teoría”51. En efecto, resultaba muy frecuente la comparación del creador barroco con el alquimista; o de la alegoría “con lo que los gabinetes de magia o los laboratorios de alquimia, tal como precisamente se les conocía en el Barroco, tenían de fragmentario, desordenado y agobiante”52. Sin embargo, no se debe llevar demasiado lejos la analogía, pues ya no quedaba nada del mago renacentista descrito por los filósofos italianos. Para Pico della Mirandola o Marsilio Ficino no era concebible ni un mundo roto en fragmentos ni la separación entre naturaleza y espíritu, ya que consideraban a la machina mundi como un animal divino cuyas partes –señalaba Ficino en su comentario al Banquete– “están vinculadas las unas con las otras por un cierto amor mutuo”. Igualmente, concebían al hombre como un microcosmos o parvus mundus que participa de las cosas inferiores o corruptibles y de las superiores o eternas, de modo que en él se reunían los componentes de toda la naturaleza. Si el mago desencadenaba los mirabilia era porque conocía “los ocultos vínculos de simpatía que unen los distintos componentes del mundo unos con otros”53. La potencia de la magia residía en el conocimiento de que las partes del mundo “están unidas entre sí por la comunidad de una única naturaleza”. “De su común parentesco –agregaba Ficino– nace un amor común y del amor una común atracción. Pues bien, esta atracción es la verdadera magia”54. Desde luego, dentro del contexto de la Contrarreforma ya no se piensa que la magia permita conocer la secreta y natural unión entre lo inferior y lo superior, el hombre y las estrellas, la materia y el espíritu. Para la filosofía barroca, la maravilla, en lugar de estar vinculada al conocimiento de aquella unión natural, aparece como una transgresión de la clara separación que existe entre los reinos de lo inanimado y animado, de lo material y espiritual, de lo humano y lo divino55. En un mundo donde la regla es el fragmento, no resulta extraño que la restauración de la unidad adquiera los rasgos de un milagro o de una transgresión del orden natural. Por este motivo, la milagrosa recomposición de la unidad o la adquisición de una visión total de la representación, sucede –nos explica también Walter Benjamin– cuando se descubre, aun perdiendo la alegoría todo lo que tenía de más propio56, que “ese mundo, que se abandonó al profundo espíritu de Satán, traicionándose, pertenece a Dios”; esto es, el alegorista consigue descifrar el sentido oculto de esa naturaleza autónoma, abandonada a sus propios recursos, desmembrada y dispersa en infinitos fragmentos, cuando la compara con el cosmos divino. Sólo la luz de la teología permite, por un lado, superar la inicial melancolía a la que conduce el reconocimiento de la arbitrariedad imperante en el universo humano; y, por otro, comprender la insignificancia del mundo finito y la subordinación de éste al mundo divino. El drama barroco español no se puede entender sin esta 51 OT, pp. 171-172. OT, p. 182. 53 M. A. Granada, Cosmología, religión y política en el Renacimiento, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 62. 54 Cit. en ibidem, p. 63. 55 No sólo los mirabilia, también los monstruos, pensemos en las cabezas de Arcimboldo, transgreden las clasificaciones naturales. Las metamorfosis, en tanto hacen referencia al paso de uno a otro orden de la naturaleza, suponen una evidente manifestación de estas transgresiones. Los herederos del Barroco, los románticos, simbolistas y expresionistas, nos han proporcionado infinidad de obras artísticas en las que se dan tales metamorfosis. En la obra de los Klinger, Goya, Ensor, Redon o Kubin, no es extraño encontrar a la mujer, en tanto encarnación de la maldad, metamorfoseada en un extraño monstruo mitad mujer, mitad araña, mantis o pantera. En Kubin son abundantes los cuadros y grabados, como los titulados La araña, Escorpión o la serie dedicada a La vampira, donde una mujer, bajo la apariencia de una bestia, simboliza el mito de la vagina dentada o el de la mujer devoradora de hombres. También podríamos recordar que, para Freud, lo siniestro se produce cuando se desvanecen los límites entre las distintas esferas, entre lo vivo y lo muerto, lo animal y lo mineral, la realidad y el sueño. 56 “El saber secreto y privilegiado, el régimen de la arbitrariedad en el dominio de las cosas muertas, la infinitud supuestamente implícita en la ausencia de esperanza” es lo que la alegoría tiene de más propio. Cf. OT, p. 230. 52 idea: aun tratándose de comedias profanas representadas en el espacio sublunar de la criatura, en ellas Dios siempre “está en la tramoya”57, y, por lo tanto, siempre se cumple el destino querido por el Autor de todas las cosas. 2. Catolicismo y poder en el Barroco español58 2.1. Las metáforas absolutas y la filosofía barroca. Si la teoría de la alegoría de Benjamin resulta sumamente valiosa para comprender el Barroco, también lo es, a mi juicio, la metaforología de Hans Blumenberg59. Este filósofo pretende con el concepto de metáfora absoluta englobar todas aquellas imágenes literarias que se refieren a cosas, como el mundo, la vida o la conciencia, sobre las cuales no es posible una experiencia total. De este tipo serían las metáforas de la luz y del espejo utilizadas para referirse a la verdad, la de surcar el mar y la del reloj como imágenes del transcurso de la vida humana, o la del teatro y el libro como representaciones figuradas del mundo. El Barroco se sirve constantemente de este medio para comprender la compleja y desmembrada naturaleza humana, ya que la metáfora absoluta, a diferencia de la seriedad de los conceptos de la moderna ciencia, constituye un método excelente para relativizar la vida temporal y metamorfosear la filosofía moral o natural en una teología capaz de vincular la existencia finita a la infinita. Por el contrario, la legalidad racional, en la cual se basaba Hugo Grocio para desplegar todo su sistema autónomo de derecho natural, desconoce la verdad barroca de nuestra existencia, la subordinación de los intereses finitos a los espirituales: el derecho natural protestante, la nueva disciplina de la jurisprudencia universal de Grocio, Pufendorf, Thomasius o Wolf, surge precisamente de la estricta separación reformada entre filosofía y teología, entre fin temporal y escatológico. La obra de Gracián, la del mejor exponente de la literatura barroca española, está plagada de metáforas absolutas. Así, mientras el mundo se parece a un libro, a un palacio o a un teatro, la vida de los hombres se describe como un viaje, cuyo momento inicial, el nacimiento, coincide con una situación de indigencia, esto es, con la salida de la caverna de Andrenio o el naufragio de Critilo, y cuyo final, la muerte, supone la entrada en la isla de la inmortalidad. Tales metáforas nos proporcionan una idea global de la existencia del hombre, marcada siempre por circunstancias infinitas e imposibles de prever, y remedian la incapacidad de los conceptos universales de nuestra razón para aprehender la complejidad, variedad y singularidad del ser humano60. Particular importancia adquiere durante el Barroco la metáfora de la vida humana como una representación teatral o un juego. La historia de esta metáfora debe remontarse hasta los griegos61. Platón, por ejemplo, escribía que el hombre “no ha sido hecho más que para ser un juguete (paignon) en las manos de Dios, y ahí reside en verdad lo mejor de su suerte” (Leyes, 803 b), y que “cada uno de nosotros, los seres vivos, somos marionetas de los dioses, fabricados ya para juguetes de ellos, ya con algún fin serio” (Leyes, I, 644 d-e). También la filosofía estoica subrayaba la fugacidad de la comedia humana, como podemos leer en una de las epístolas morales de Séneca a Lucilio: “la vida es drama, donde importa no cuánto duró, sino cómo se representó”. En la época moderna no podemos dejar de olvidar la concepción luterana, que tanta repercusión tendrá sobre la cultura romántica, de la vida humana como un juego de marionetas movido por Dios (Puppenspiel Gottes); o el capítulo XII de la segunda parte de El Quijote, donde Cervantes recoge los dos tópicos de la existencia como una comedia y un juego de ajedrez. De 57 OT, p. 68. Véase también sobre este tema mi artículo “El héroe del cielo. Sobre religión y política en Baltasar Gracián”, Postdata, n.º 23 (2001), pp. 31-40. 59 H. Blumenberg, “Aproximación a una teoría de la inconceptuabilidad”, en Naufragio con espectador, Madrid, Visor, 1995, pp. 97-117; F. J. Wetz, loc. cit., pp. 15-26. 60 “La verdadera prudencia graciana –señala E. Hidalgo-Serna– es inventiva e ingeniosa, es decir, ha de responder a las nuevas situaciones de necesidad y no puede resultar de normas universales que determinen y fijen racionalmente el comportamiento moral de Andrenio o de Critilo”. (“Introducción”, en El Criticón, cit., p. 37). 61 Cf. J. M. González García, loc. cit., pp. 97 ss. 58 todas formas, no es raro que en el Barroco esta metáfora alcance aún mayor importancia, ya que, como indica Benjamin, “la visión de la vida misma en cuanto espectáculo, concepción que a fortiori lleva a denominar juego a la obra de arte, es extraña al Clasicismo”62. El hombre del Barroco, el héroe o el príncipe de Calderón, Gracián y Saavedra, se siente como un actor en escena. Quizá sea en el ámbito de la actividad pública de reyes y prelados donde la metáfora del teatro adquiera mayor relieve. El dramaturgo alemán Lohenstein resumía perfectamente esta idea en la dedicatoria de su Sophonisbe: “Ningún tipo de vida tiene tanto de teatro y de espectáculo como la de aquellos que han escogido la corte como elemento”63. La vida de los héroes de Gracián, de sus políticos y de sus Papas, o del príncipe político y cristiano de Saavedra no se puede comprender sin la metáfora del teatro o del juego escénico. En numerosas ocasiones, el jesuita reconoce que los gobernantes deben saber usar con habilidad de las apariencias y del artificio, así como deben “saber jugar de la verdad”; y el diplomático murciano no olvida decir que el príncipe debe “representar bien por sí mismo la comedia”64. Ciertamente, no hay teatro sin reglas, pero tampoco sin juego, cuyo significado principal consiste en la negación de la seriedad: “La obra teatral –asevera Rüdiger Altmann– es la negación por principio de la seriedad. Y en eso consiste su significado existencial. Sólo se comprende el juego del teatro cuando se conoce la seriedad. El hecho de que a menudo el juego teatral se base en lo serio no cambia nada”65. Estas palabras pueden ayudarnos a iluminar la obra de nuestros principales barrocos, pues tanto en El Criticón como en La vida es sueño, la existencia de los mortales se reduce a un mero juego, a una vana ilusión: lo serio, lo importante, sólo tiene que ver con la vida inmortal, con Dios. Por este motivo, el desciframiento de la alegoría barroca depende, según Benjamin, de que el sujeto se reencuentre “ya no lúdicamente en el mundo terreno de las cosas, sino en serio, bajo el amparo del cielo”66. El hecho de denunciar la banalidad del juego desarrollado en los mercados, plazas y palacios, o la minusvaloración de la calidad de este mundo, se convierten, como indica Blumenberg, en “un instrumento de resignación de lo finito a favor de lo infinito”67. El desengaño, la seriedad, o el reconocimiento de que uno no ha nacido “para el mundo, sino para el cielo”68, sólo llega al final de la vida; mientras tanto, se desarrolla la comedia de los engaños y el juego continuo de la sospecha, a los cuales se reduce en el fondo el arte de cifrar y descifrar la voluntad humana. En la literatura de Gracián, la imagen del theatrum mundi se halla unida a la metáfora del mundo como libro69, sobre la que ha escrito Blumenberg uno de sus más importantes ensayos. Para el autor de El Criticón, la comedia humana, en donde impera la apariencia y no la verdad, también puede ser concebida como un libro codificado que necesita de un descifrador, de un sabio lector, capaz de discriminar entre la virtud y el vicio. La obsesión barroca por el arte del desciframiento es uno de los frutos de la “mala constitución” del hombre, de su naturaleza caída. Si la criatura fuera sincera y no ocultara sus intenciones, no se precisaría de este arte; pero como ella misma se convierte en un misterio para sus semejantes, el filósofo barroco considera que no es el concepto, sino la alegoría, la metáfora o el jeroglífico, el medio más adecuado para acceder a la verdad en la tierra. El universo de los hombres, en donde todos interpretan un papel, resulta más difícil de descifrar o leer que el de la naturaleza. Separar entre la verdad y la apariencia supone una tarea extremadamente complicada porque le falta al hombre “una ventanilla en el pecho” que permita 62 OT, p. 67. Cit. en OT, p. 79; y en C. Schmitt, Hamlet o Hécuba. La irrupción del tiempo en el drama, Valencia, Pre-Textos, 1991, p. 31. 64 EP, 55, p. 377. 65 La libertad en el teatro, cit. en ibid., p. 52. 66 OT, p. 230. 67 H. Blumenberg, La legibilidad del mundo, Barcelona, Paidós, 2000, p. 121. 68 B. Gracián, El Criticón, cit. p. 652. 69 También Saavedra hace uso de esta metáfora: “Todas las cosas animadas o inanimadas son hojas deste gran libro del mundo, obra de la Naturaleza, donde la divina Sabiduría escribió todas las sciencias, para que nos enseñasen y amonestasen a obrar”. (EP, 43, p. 274). 63 descubrir el interior de su corazón70. Por esta causa, en lugar del motivo jansenista del deus absconditus, Gracián nos propone el del hombre oculto; es decir, desarrolla el tópico del hombre cuyas intenciones están cifradas y resultan oscuras para quien no conoce las contracifras71. Este intento de desvelar el fuero interno puede encuadrarse dentro de la tendencia barroca a transgredir las límites que separan a las distintas esferas; tendencia que llegaba incluso, como hemos señalado antes, a representar la inefable experiencia del místico. Por otra parte, la descodificación resulta tan ardua porque los hombres no son de una pieza, buenos o malvados, sino diptongos de virtudes y vicios72, y porque las cifras son “infinitas y muy dificultosas de conocer”73. La codificación, la inflación de cifras, no siempre resulta censurable, pues con frecuencia, una vez descubierta la voluntad verdadera de Alter, Ego ha de cifrar la propia para protegerse de la maldad de los hombres. De ahí que la cifra del etcétera, el rechazo a expresarse claramente, también pueda transformarse en una buena estrategia para combatir las perversas intenciones de los demás. La habilidad en el arte de descifrar resulta inútil sin el arte del disimulo, sin la capacidad para expresarse en lenguaje cifrado, por cuanto “lleva riesgo de perder el que juega a juego descubierto”. O en otras palabras, la atención necesaria para advertir la falsedad del mundo debe ser completada con el recato preciso para esconder nuestras intenciones74. El complejo e intrincado juego barroco del desdoblamiento, de la inversión de papeles, se presenta de este modo en Gracián. 2.2. Fragmentos de teología política en el pensamiento de la Contrarreforma. A diferencia del mundo cartesiano, donde la creencia en la veracidad del Hacedor permitía superar la amenaza del genius malignus75, el orbe del Barroco español está plagado de incertidumbres: hasta el mismo Dios, aunque nunca mienta, disimula la verdad y utiliza palabras ambiguas o confusas. La obra El condenado por desconfiado puede ser, una vez más, un magnífico ejemplo de ello, dado que el drama se desencadena a partir de uno de estos equívocos. Dios se sirve del diablo, vestido de ángel, para dar la siguiente respuesta a la impertinente pregunta de Paulo: el destino del virtuoso pero desconfiado Paulo será idéntico al del malvado Enrico. Esta ambigua respuesta labra en el pecho ciego de Paulo “quimeras y confusiones”76, los síntomas típicos de la intervención diabólica en la vida espiritual77, que se encuentran en la raíz de su rebelión, pues, en lugar de confiar en la inmensa piedad del Hacedor, el protagonista del drama de Tirso extrae de aquellas palabras la conclusión de que la divinidad es arbitraria. Según el autor de El Criticón, los hombres, al disimular o cifrar sus voluntades, deben imitar la utilización que hace el Creador de los arcanos o misterios78. También para Saavedra, el príncipe, al disimular sus intenciones con “palabras indiferentes y equívocas”, imita en realidad a Dios, “cuyos pasos no hay quien pueda entender”79. De esta manera, en el seno de la más ortodoxa Contrarreforma encontramos fragmentos de absolutismo teológico y a un deus absconditus que, como hemos visto en páginas anteriores, se sitúa en la raíz de la teología política. En esta materia, nuestros autores barrocos se aproximan a la teoría jesuítica del Dieu équivocateur, desarrollada principalmente por Lessius y Parsonius, quienes, basándose en la interpretación de algunos 70 B. Gracián, El Discreto, cit., XIX, p. 113. El Criticón, cit., p. 630. 72 Ibid., p. 632. 73 Ibid., pp. 633 ss. 74 Oráculo Manual y arte de prudencia, Barcelona, Planeta, 1996, §98, p. 173. 75 H. Blumenberg, La legibilidad del mundo, cit., p. 122. 76 T. de Molina, loc. cit., vv. 279-280, p. 74. 77 C. Morón, “Introducción”, en ibid., p. 28. 78 “[...] amaga misterio en todo y con su misma arcanidad provoca la veneración [...] Imítase, pues, el proceder divino, para hacer estar a la mira y al desvelo”. (B. Gracián, Oráculo Manual, cit., §3, p. 143). 79 “Así ocultos han de ser los consejos y desinios de los príncipes. Nadie ha de alcanzar adónde van encaminados, procurando imitar a aquel gran Gobernador de lo criado, cuyos pasos no hay quien pueda entender”. (EP, 44, p. 281). 71 pasajes de la vida de Jesucristo, defendían que era legítimo tanto el uso de enunciados de doble sentido, como la disimulación u ocultación de parte de los pensamientos80. El hombre prudente de Gracián no siempre dice la verdad, ya que, cuando ésta es amarga y desemboca en el desengaño, puede resultar peligrosa81. Por ello, el buen príncipe debe tener siempre presente esta regla: “sin mentir, no decir todas las verdades”. Lo cual también implica que los buenos cortesanos o políticos, como “diestros médicos del ánimo”, han de “saber jugar a la verdad”, y hacer uso del artificio, de los dobles sentidos, de los equívocos, de los disfraces o de la comedia, para ocultar y endulzar las verdades más terribles. A este juego, que puede consistir en utilizar palabras ambiguas o, simplemente, en ocultar y enmudecer, Gracián lo llama “el arte de dorar los desengaños”. La prudencia no es, por consiguiente, propia de “un pecho sin secreto”, pues “no hay cosa que requiera más tiento que la verdad, que es un sangrarse del corazón. Tanto es menester para saberla decir como para saberla callar [...] No todas las verdades se pueden decir: unas porque me importan a mí, otras porque al otro”82. El problema moral y político del disimulo, sobre todo el ejercido por los grandes hombres, supone una de las constantes de la política del Barroco. El autor de El Héroe, cuando aconseja fingir y ocultar las intenciones, está prosiguiendo una larga tradición, común al tacitismo y al laxismo jesuítico, contraria a la mentira pero no al disimulo de los gobernantes. Así, en opinión de Saavedra Fajardo, “quien no sabe disimular, no sabe reinar” (Qui nescit disimulare, nescit regnare), puesto que “decir siempre la verdad sería peligrosa sencillez, siendo el silencio el principal instrumento de reinar”83. Por paradójico que parezca, el arcano político, esencial para la teoría absolutista de la ratio status y de los coups d’État, no resulta ajeno a la policía católica, especialmente a la de la Compañía. Para el mismo Gracián, soberano es quien “sabe sacramentar su voluntad”, esto es, quien, además de “penetrar toda voluntad ajena”, sabe “celar la propia”. Evidentemente, el buen político, como Fernando el Católico, ha de ser un estoico radical84, un hombre virtuoso y capaz de “violentar sus pasiones”; pero el jesuita reconoce de forma similar a Saavedra que, si ello no es posible, ha de contentarse con “solaparlas con tal destreza, que ninguna contratreta acierte a descifrar su voluntad”85. Por tanto, entre los principales conocimientos que debe dominar el hombre público se encuentra el saber aparentar. Además, en la “política contienda” entre la realidad y la apariencia parece ir ganando la segunda, como apunta Gracián en esta regla: “Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen; son raros los que miran por dentro, y muchos los que se pagan de lo aparente. No basta tener razón con cara de malicia”86. De nada sirve poseer las virtudes de un buen político si no se hace ostentación de ellas87, pues el vulgo, al carecer del arte de descifrar, siempre puede ser engañado por otros que, sin ser virtuosos, lo aparenten. 80 Saavedra habla de las disimulaciones de los profetas judíos y del mismo Jesucristo en el siguiente pasaje: “El dar a entender el mismo Maestro de la verdad a sus discípulos que quería pasar más adelante del castillo de Emaús, las locuras fingidas de David delante del Aquis, el pretexto del sacrificio de Samuel, y las pieles revueltas a las manos de Jacob, fueron disimulaciones lícitas [...]” (EP, 43, pp. 277-278). 81 B. Gracián, Oráculo Manual, cit., §210, p. 206. 82 Ibid., §181, p. 198. 83 EP, 43, p. 276. 84 Para Benjamin, el buen rey, el mártir del drama barroco alemán, es un estoico radical. Cf. OT, p. 59. En este contexto, el filósofo traza una analogía entre el estado de excepción en el que vive el dictador o el tirano y el estado de excepción que padece el alma dominada por los afectos del buen príncipe: “Es cometido del tirano la restauración del orden durante el estado de excepción: una dictadura cuya utopía será siempre el sustituir el vacilante acontecer histórico por la férrea constitución de las leyes naturales. Pero la técnica estoica también pretende dar al alma una estabilidad análoga frente al estado de excepción que para ella supone el estar dominada por los afectos”. (Ibid.). 85 B. Gracián, El Héroe, Barcelona, Planeta, 1996, Primor II, p. 9. 86 Oráculo Manual, cit., §99, p. 173. 87 “Valer y saberlo mostrar, es valer dos veces: lo que no se ve es como si no fuese.” Por todo ello, “la buena exterioridad es la mejor recomendación de la perfección interior”. (Ibid., §130, p. 182). Saavedra decía de la plebe que su “naturaleza es monstruosa en todo y desigual a sí misma, inconstante y varia. Se gobierna por las apariencias, sin penetrar en el fondo”88. Igualmente, Gracián describe al pueblo con unos rasgos muy negativos: “El vulgo –leemos en El Discreto–, aunque fue siempre malicioso pero no juicioso; y aunque todo lo dice, no todo lo alcanza; raras veces discierne entre lo aparente y lo verdadero”89. Estas palabras del jesuita contrastan con el concepto republicano de pueblo y le acercan a los defensores de la teología política, así como a la más cruel razón de Estado del siglo XVII. Pues mientras, para el republicano Maquiavelo, “la multitud es más sabia y más constante que un príncipe”, por cuanto los pueblos, “aunque sean ignorantes, son capaces de reconocer la verdad, y ceden fácilmente cuando la oyen de labios de un hombre digno de crédito”90; Gabriel Naudé, el conocido teórico de los golpes de Estado, considera, en cambio, al vulgo como “un monstruo de cien cabezas, vagabundo, errante, loco, atolondrado, sin reglas de conducta, sin espíritu ni juicio”91, cuyas bajas pasiones pueden ser excitadas por cualquier charlatán o iluminado92. El francés, con el objeto de evitar que la plebe sea conducida por los malos políticos, admite incluso que el gobernante se sirva de la religión “como si fuera una droga”, y que simule milagros, invente sueños, rumores, revelaciones o profecías93. Pero también Gracián, como buen jesuita, llega a la conclusión de que si el enemigo, el político maquiavélico, se sirve del engaño para conducir al pueblo por el mal camino, el político cristiano podrá asimismo hacer uso de medios próximos a la mentira para llevarlo por el bueno. Estos fragmentos de teología política insertos en el discurso católico de Gracián se comprenden cuando adoptamos una visión global del problema, y advertimos que los jesuitas no desprecian los medios naturales para conseguir el fin divino. La discutida regla 251 del Oráculo Manual, extraída del maestro Ignacio de Loyola, debe entenderse en este contexto94. En el límite, la orientación pelagiana de la Compañía, en virtud de la cual se ensalza todo cuanto puedan hacer los hombres con sus propias fuerzas y sin necesidad de la gracia, tiende a confundirse con ese materialismo o espiritualismo absoluto propio de la teología política. Ahora bien, no olvidemos que el “compromiso ilimitado con el mundo”95 del cortesano católico de Gracián siempre se produce ad maiorem Dei gloriam. Inicialmente, Gracián resuelve la política contienda entre realidad y apariencia haciéndolas compatibles. El héroe, el hombre de la ostentación y del disimulo, adopta los rasgos de un hombre juicioso capaz de mostrar o aparentar las virtudes políticas que tiene de facto96. Mas, a pesar del intento graciano de mediar entre realidad y apariencia, el fragmento de El Héroe, donde aconsejaba al príncipe solapar los vicios, testimonia la contaminación del príncipe cristiano por las tesis del enemigo. Las contradicciones son aún mayores en Saavedra Fajardo, quien en los fragmentos de su libro donde adiestra a engañar sin mentir, hace una aplicación aún más laxa del precepto relativo a la obligación de decir la verdad. Aunque la “magnanimidad real” no permite que la disimulación o astucia del príncipe se confunda con la malicia y mentira del engaño97, Saavedra comprende, no obstante, que el saber jugar a la verdad, el aparentar o utilizar frases equívocas constituyen “medios muy vecinos al vicio”. Por eso, tales artes “mejor están en los 88 EP, 61, p. 432. B. Gracián, loc. cit., XIX, p. 114. 90 N. Maquiavelo, Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 1987, p. 40. 91 G. Naudé, o. c., p. 171. 92 Gracián, al final de la crisi El mundo descifrado, describe a uno de esos charlatanes, a un “embustero político”, que hacía ver al populacho águilas invisibles, y que no paraba de “arrojar tinta de mentiras y fealdades, espeso humo de confusión, llenándolo todo de opiniones y pareceres, con que todos perdieron el tino”. (El Criticón, cit., p. 650). 93 Cf. G. Naudé, loc. cit., p. 197. 94 “Hanse de procurar los medios humanos como si no hubiese divinos, y los divinos como si no hubiese humanos; regla de gran maestro; no hay que añadir comento”. (B. Gracián, Oráculo Manual, cit., §251, p. 218). 95 OT, p. 86. 96 Cf. El Discreto, cit., XIII, p. 94. 97 Cf. EP, 43, p. 277. 89 ministros que en los príncipes; porque en éstos hay una oculta divinidad que se ofende deste cuidado”98. Ahora bien, aunque el príncipe cristiano ni ha de mentir ni ha de tener ánimo de engañar, sí resulta lícito el “engaño ajeno”99; o sea, se considera legítimo que, como consecuencia de la disimulación o de las palabras equívocas, el otro “no entienda lo que es”. Esta paradójica policía salvaguarda la virtud cristiana del príncipe, quien nunca “miente con las cosas mismas”, y, al mismo tiempo, produce un efecto idéntico al originado por la pecaminosa teología política: el engaño. “La disposición del hecho –concluye Saavedra– en que el otro queda engañado más es defensa que malicia, usándose della cuando convenga, como la usaron grandes varones”100. En cualquier caso, los católicos Gracián y Saavedra se niegan, a pesar de acudir a métodos tan cercanos a los del enemigo, a reconocer esa oposición entre virtud cristiana y virtù política, entre espíritu y poder, que, sin embargo, vive tan intensamente el príncipe maquiaveliano y el consejero luterano. 98 EP, 45, p. 289. Saavedra siempre fue consciente de los peligros de esta materia. Así, en la República Literaria el “censor de los libros de humanidad” manda entregar al fuego los libros de política y razón de estado, pues “todo el estudio de los políticos se emplea en cubrille el rostro a la mentira y que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazar los desinios”. Al ver esto –añade Saavedra, “algo me encogí, temiendo aquel rigor en mis Empresas Políticas, aunque las había consultado con la piedad, y con la razón y justicia”. (República Literaria, cit., §4, p. 82). 99 Las disimulaciones “no dejan de ser lícitas porque se conozca que dellas se ha de seguir el engaño ajeno, porque este conocimiento no es malicia, sino advertimiento”. (EP, 43, p. 278). 100 EP, 44, p. 282.

Anuncio

Documentos relacionados

Descargar

Anuncio

Añadir este documento a la recogida (s)

Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado

Puede agregar este documento a su lista guardada

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados