terrorismo

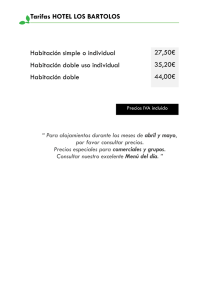

Anuncio