Impacto económico de la epilepsia

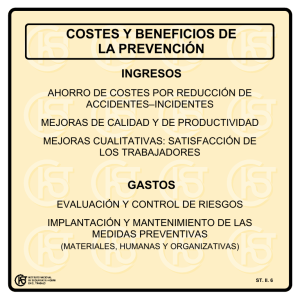

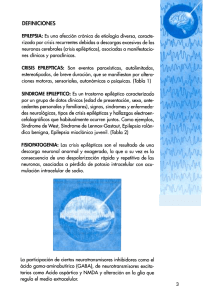

Anuncio

REVISIÓN NOVEDADES EN TECNOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN: UNA REVISIÓN ACERCA DE LA INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA Resumen. Introducción y objetivo. En el presente trabajo se revisan algunas opciones tecnológicas de rehabilitación que se emplean para asistir a personas con graves alteraciones neuromusculares, con base en la actividad electrofisiológica como fuente de señales biológicas para diseñar interfaces. Desarrollo. Diversos investigadores han desarrollado un novedoso sistema de comunicación y control que emplea la actividad eléctrica cerebral como una señal que representa mensajes u órdenes que un individuo envía al mundo externo, pero sin utilizar las rutas normales de salida del cerebro, como los nervios periféricos y los músculos, sino un sistema artificial que las extrae, codifica y aplica, la cual se denomina interfaz cerebro-computadora (BCI). La actividad electrofisiológica para una BCI puede obtenerse mediante electrodos superficiales o implantados, por lo que éstas se pueden clasificar como invasivas y no invasivas. Se han explorado cinco tipos de señales del cerebro para operar una BCI: potenciales visuales evocados, potenciales corticales lentos, actividad neuronal cortical, ritmos β y µ y potenciales relacionados con eventos. Conclusión. Con el desarrollo y la mejora de prototipos, esta reciente tecnología promete ampliar las posibilidades de comunicación y control de la población afectada; constituye un valioso ámbito de investigación multidisciplinar con múltiples e interesantes aplicaciones en áreas fuera del campo de la salud. [REV NEUROL 2004; 39: 447-50] Palabras clave. Actividad electrofisiológica. Comunicación y control. Electroencefalograma. Enfermedades neuromusculares. Interfaz cerebro-computadora. Tecnología de la rehabilitación. NOVIDADES NA TECNOLOGIA DA REABILITAÇÃO: UMA REVISÃO ACERCA DA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR Resumo. Introdução e objectivo. No presente trabalho são revistas algumas opções tecnológicas de reabilitação que se empregam para ajudar pessoas com graves alterações neuromusculares, com base na actividade electrofisiológica como fonte de sinais biológicos no desenho de interfaces. Desenvolvimento. Diversos investigadores criaram um sistema inovador do sistema de comunicação e controlo que emprega a actividade eléctrica cerebral como um sinal que representa mensagens ou ordens que um indivíduo envia ao mundo exterior, sem utilizar as rotas normais de saída do cérebro, como os nervos periféricos e os músculos, utilizando invês um sistema artificial que as extrai, codifica e aplica, o qual se denomina interface cérebro-computador (BCI). A actividade electrofisiológica para uma BCI pode obter-se mediante eléctrodos superficiais ou implantados, pelo que podemos classificá-las como invasivas e não invasivas. São cinco os tipos de sinais do cérebro que foram explorados para operar uma BCI: potenciais visuais evocados, potenciais corticais lentos, actividade neurológica cortical, ritmos β e µ, e potenciais relacionados com acontecimentos. Conclusão. Com a melhoria e o desenvolvimento de protótipos, esta recente tecnologia promete ampliar as possibilidades de comunicação e controlo da população afectada; constitui um valioso âmbito de investigação multidisciplinar com múltiplas e interessantes aplicações em áreas fora do campo da saúde. [REV NEUROL 2004; 39: 447-50] Palavras chave. Actividade electrofisiológica. Comunicação e controlo. Doenças neuromusculares. Electroencefalograma. Interface cérebro-computador. Tecnologia de reabilitação. Impacto económico de la epilepsia A. Pato-Pato a, I. Cimas-Hernando a, J.R. Lorenzo-González a, F.J. Vadillo-Olmo b THE ECONOMIC IMPACT OF EPILEPSY Summary. Aims. In this study we review the economic impact involved in suffering from this disease in an attempt to determine how it affects both the individual and society, and the potential benefits deriving from its prevention and treatment. Development. The World Health Organisation and the World Bank have pointed out that 90% of the costs generated by epilepsy are produced in developing countries. Yet in most developed countries the economic impact of the disease remains partially hidden for patients by the existence of publicly funded health service. As regards spending on pharmaceutical products in Spain, the subgroup made up of the antiepileptic drugs accounted for 1.36% of the total spending throughout the year 2001. Nevertheless, the main economic consequence for most patients is the limitation they suffer in their occupational activities, which is inversely proportional to the degree of control over their seizures and considerably higher than in the general population. Moreover, in epilepsy we must not forget the costs linked to its numerous psychological and social consequences. Conclusions. As happens in other areas of health care, the way epilepsy is attended depends to a large extent on economic factors. Further studies are therefore needed to provide us with a better understanding of the role played by economics in the field of health care. [REV NEUROL 2004; 39: 450-3] Key words. Economics. Epilepsy. Individual. Occupational activity. Pharmaceutical products. Psychological consequences. Society. INTRODUCCIÓN El coste económico de una enfermedad incrementa la repercusión que ésta tiene sobre el paciente y su familia. Las enfermedades más prevalentes son las principales consumidoras de los presupuestos sanitarios de un país. Por estas razones, en una Recibido: 28.04.04. Aceptado tras revisión externa sin modificaciones: 24.05.04. a Servicio de Neurología. Hospital Povisa. Vigo, Pontevedra. b Unión Galega de Epilepsia. Santiago de Compostela, A Coruña, España. Correspondencia: Dr. Antonio Pato Pato. Servicio de Neurología. Hospital Povisa. Salamanca, 5. E-36211 Vigo (Pontevedra). E-mail: patopatonrl@ mixmail.com 2004, REVISTA DE NEUROLOGÍA 450 situación de gasto sanitario creciente, los estudios económicos aplicados a la salud cobran especial importancia para proporcionar una idea acerca de las oportunidades potenciales de minimizar los costes al tratar las enfermedades del modo más eficaz. Conocer los costes medicoquirúrgicos de la epilepsia, una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, aumenta la conciencia de cómo afecta al individuo y a la sociedad, y cuales son los beneficios potenciales de su prevención y tratamiento. GESTIÓN DE COSTES Los estudios destinados a calcular el coste de una enfermedad son útiles a la hora de distribuir los recursos, ya que indican qué REV NEUROL 2004; 39 (5): 450-453 IMPACTO ECONÓMICO DE LA EPILEPSIA Tabla I. Costes directos, indirectos e intangibles incluidos en los estudios económicos aplicados a la salud. Tabla II. Tipos de estudios de coste de la epilepsia según el método empleado. Costes directos Perspectiva del estudio Médicos Social Consultas Individual Pruebas diagnósticas Terceras personas Hospitalización Sistemas de salud privados Fármacos No médicos Diseño del estudio Piloto Educación especial Prospectivo Apoyo psicopedagógico Retrospectivo Apoyo social Transporte sanitario Costes indirectos Morbilidad Tipo de población Comunitario Grupos específicos de pacientes Tipo de costes incluidos Mortalidad Directos Absentismo laboral Indirectos Costes intangibles Relacionados con el dolor y el sufrimiento de los pacientes Intangibles Costes de comorbilidad Estratificación de costes en grupos pronósticos componentes tienen un mayor peso dentro del coste total y permiten evaluar, desde una perspectiva económica, las posibles intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. En estos estudios, se trata de aglutinar tanto los costes asociados al manejo médico del paciente (directos), como los derivados del cambio de la capacidad laboral del paciente o de su familia (indirectos), tratando de incluir, a pesar de su difícil cuantificación, los costes intangibles que expresan el sufrimiento del paciente (Tabla I). Los costes directos están relacionados con los servicios sanitarios, es decir, con los fármacos, las pruebas diagnósticas, las consultas y los ingresos (costes directos médicos) y con otras necesidades, como la educación especial, el apoyo psicológico, rehabilitador y social o el transporte sanitario (costes directos no médicos). Los costes indirectos derivan del cambio en la capacidad laboral productiva del individuo por motivos relacionados con la enfermedad (subempleo, prestaciones de desempleo, pensiones por incapacidad laboral, mortalidad prematura, pérdida de productividad de los cuidadores). En este sentido, los costes de productividad deben tener en cuenta individualmente el valor medio de pérdida en función de la edad y el sexo. Sin embargo, son difíciles de valorar cuando los trabajos no se pagan por medio de un salario. Un ejemplo significativo es el trabajo del ama de casa, que se encarga de cuidar los niños y la casa y reviste gran importancia, tanto desde una perspectiva individual como para la economía general. En estos casos, el pago puede ser calculado en función del precio que costaría contratar a otras personas para realizar ese trabajo. También es difícil cuantificar el subempleo, en relación con que los propios pacientes o sus cuidadores hayan elegido un trabajo de menor responsabilidad debido REV NEUROL 2004; 39 (5): 450-453 Factores demográficos Incidencia Prevalencia a padecer epilepsia, o si la epilepsia, con los trastornos asociados, contribuye a tener un trabajo de menor calidad. Los costes intangibles están relacionados con el dolor y el sufrimiento de los pacientes, que provocan un deterioro de su calidad de vida, aislamiento social y deterioro de su satisfacción personal. En una enfermedad crónica, como la epilepsia, que está a menudo estigmatizada, este coste llega a ser significativo. Desafortunadamente, y aunque su importancia es innegable, su difícil cuantificación impide su inclusión en el cómputo global, ya que no existen métodos para valorar de modo financiero la mejoría de la salud y el estado de bienestar en la epilepsia. Únicamente utilizando mediciones de la calidad de vida se puede estimar la carga de la enfermedad sobre el bienestar emocional de los pacientes; sin embargo, el coste psicológico de una enfermedad no se puede valorar desde una perspectiva monetaria. La suma de estos costes, aplicada a los datos de prevalencia o de incidencia de la enfermedad, nos permite conocer el coste de la incidencia o la prevalencia de la misma. Sin embargo, el coste de los recursos utilizados depende de la perspectiva que se considera (Tabla II). En este sentido, en la mayoría de los países desarrollados, el impacto económico de la epilepsia queda parcialmente enmascarado para los pacientes por la existencia de un sistema de salud financiado públicamente. 451 A. PATO-PATO, ET AL MACROECONOMÍA DE LA EPILEPSIA El coste de la epilepsia es un problema universal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial supervisaron un estudio [1] en el que se apreciaba que el 90% de los costes que generaba la epilepsia mundialmente se producían en los países en vías de desarrollo, mientras que el 80% del desembolso económico total destinado a la salud se realizaba en los países desarrollados. Por ello, el libro blanco europeo de la epilepsia pone como objetivo para el siglo XXI conseguir que estén disponibles cuidados eficaces en la epilepsia para todo aquel que los necesite, independientemente de los límites fronterizos y económicos [2]. En este sentido, Kotsopoulos et al [3] han realizado un trabajo comparando los estudios de coste de enfermedad realizados en varios países, a pesar de que utilizan diferentes métodos, datos y periodos de estudio, mediante la transposición de los valores encontrados a dólares americanos de 1996 (Tabla III). En los 10 estudios analizados [4-13], los costes asociados con la epilepsia son similares, pues casi todos valoran los costes de los servicios hospitalarios y de los fármacos utilizados en el tratamiento, y encontraron que la proporción del presupuesto nacional para la salud que se gastaba en la epilepsia iba desde el 0,12 al 1,12%. Sin embargo, los costes estimados per cápita variaban de un país a otro, en relación con las diferencias en la lista de componentes incluidos en los costes directos estimados y con los diferentes tipos de población. Así, el estudio de Silfvenius [10] calcula los costes directos a partir de los costes de utilización de los servicios sanitarios en Suecia; Gessner et al [7] incluyen costes extra, como los de la educación especial; Swingler et al [9] se limitan a un grupo específico de pacientes, y Cockerell et al [6] y Jacoby et al [4] realizan estudios comunitarios. Hay que señalar que ningún estudio ha medido los costes intangibles, por su difícil cuantificación, a pesar de su gran importancia para los pacientes epilépticos. Esto significa que los costes aquí encontrados abarcan sólo una pequeña proporción de los costes totales de la enfermedad para la sociedad. Además, en España también se ha realizado un estudio del coste de la epilepsia en niños menores de 14 años [14], excluyendo los pacientes con enfermedades concomitantes que pudieran influir en la evolución de la epilepsia, en los protocolos terapéuticos o en la repercusión de los tratamientos aplicados. Los tipos de costes considerados incluyeron los costes directos médicos y no médicos, así como los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad laboral de los familiares que acompañaban al niño en las consultas y los ingresos. De este modo, calcularon el coste de la prevalencia de la epilepsia infantil en España en 1998, que fue aproximadamente de 11.286 millones de pesetas, lo que equivale al 0,55% del presupuesto destinado a Sanidad. Al extrapolar estas cifras a la prevalencia de la epilepsia en todas las edades (1%), las arcas sanitarias desembolsarían cerca de 184.000 millones de pesetas para cubrir su asistencia, lo que supone un 4,13% del presupuesto destinado a Sanidad en el año 2000. COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS E INTANGIBLES EN LA EPILEPSIA Es evidente que los recursos económicos de un país son limitados, y no es difícil comprender que la epilepsia, con una prevalencia cercana al 1 % de la población, debe llevar implícito un importante impacto económico, del que el gasto en productos 452 Tabla III. Estudios revisados en el trabajo de Kotsopoulos et al [3]. Autores País Población Jacoby et al [4] Reino Unido Murray et al [5] Estados Unidos Cockerell et al [6] Reino Unido Gessner et al [7] Suiza Begley et al [8] Estados Unidos Swingler et al [9] Reino Unido Silfvenius [10] Suecia Blom et al [11] Año 785 1993 335.167 1994 1.628 1990 37.000 1990 2.326.513 1995 303 1991 83.000 1975 Países Bajos 110.000 1987 Banks et al [12] Australia 102.000 1990 Polder et al [13] Países Bajos 110.000 1995 farmacéuticos es uno de los elementos principales. En España, el importe total de la prestación farmacéutica a través de receta en 2001 fue de 1.332.034 millones de pesetas. El subgrupo formado por los fármacos antiepilépticos supuso un coste de 18.155 millones de pesetas durante ese año, lo que se corresponde con el 1,36 % del coste total, y con un aumento del crecimiento con relación al año 2000 del 5,84%. El número total de envases de fármacos antiepilépticos consumidos fue de 5,098 millones de envases, lo que supuso un aumento del 7,13 % respecto al año anterior. El precio medio del envase fue de 3.561 pesetas [15]. El aumento observado en el gasto total en pesetas con respecto al año anterior se debe a la creciente utilización de antiepilépticos de última generación, con un precio muy superior al de los antiepilépticos clásicos. No obstante, la principal consecuencia económica para la mayoría de los pacientes es la limitación que sufren en su actividad laboral si las crisis no están controladas. En un estudio poblacional realizado en el norte de Inglaterra [4], el 22% de los hombres y el 23 % de las mujeres con epilepsia estaban desempleados, frente al 12 y el 8 %, respectivamente, de la población general; y, cuando los pacientes tenían trabajo, su productividad estaba limitada por el absentismo laboral. Jacoby [16] ha encontrado, en este sentido, que la tasa de desempleo en las personas con epilepsia es inversamente proporcional al grado de control de las crisis y sensiblemente mayor que en la población general. Además, muchas personas con epilepsia se sienten discriminadas laboralmente, porque ocupan puestos de trabajo de categoría inferior a los que se corresponden con sus habilidades. A ello hay que añadir la mayor tasa de mortalidad de los epilépticos, que reduce aun más su potencial laboral [17]. Por otra parte, el impacto negativo de la epilepsia sobre el empleo afecta en algunas ocasiones a otros miembros de la familia, ya que el 20% de los pacientes con epilepsia refractaria requiere cuidados y supervisión continua, motivo por el que algunos de sus familiares deben adaptar su vida laboral a estas circunstancias [5]. Además, no podemos olvidar los costes relacionados con las numerosas consecuencias psicológicas y sociales de la epilepsia, a pesar de que en la mayoría de los estudios reciben poca atención debido a la dificultad de su cuantificación. Así, Baker et al [18] encontraron que el 40% de los pacientes refería baja autoestima y que el 51% se sentía estigmatizado por su enfermedad. REV NEUROL 2004; 39 (5): 450-453 IMPACTO ECONÓMICO DE LA EPILEPSIA CONCLUSIONES Al igual que ocurre en otras áreas de la salud, la forma de atender la epilepsia depende en gran medida de factores económicos, relacionados con la disponibilidad de personal cualificado y con la accesibilidad a las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, que, a su vez, están influidas por el grado de desarrollo de cada país. En este sentido, en los diferentes sistemas de salud cada vez cobran más importancia los argumentos de determinación económica, aunque el grado en que la economía afecta a la decisión en el campo de la medicina todavía está poco claro y se debe distin- guir entre el contexto clínico y el contexto administrativo. Es por ello por lo que son necesarios más estudios que nos ayuden a comprender mejor el papel de la economía en el ámbito sanitario; deben centrarse, sobre todo, en las valoraciones de la calidad de vida, ya que mejorar ésta es el principal objetivo de cualquier decisión médica. En la epilepsia, una enfermedad todavía estigmatizada, los costes del sufrimiento psicológico y social de los pacientes son todavía mayores, y cobra mayor importancia, si cabe, el objetivo de mejorar la calidad de vida, y no únicamente el de disminuir la frecuencia de las crisis. BIBLIOGRAFÍA 1. Murray CJ, Lopez AD. Global comparative assessments in the health sector: disease burden, expenditures and intervention packages. Geneva: World Health Organization; 1994. 2. Eucare. European white paper on epilepsy. Bruselas: Eucare; 2002. 3. Kotsopoulos IA, Evers SM, Ament AJ, de Krom MC. Estimating the costs of epilepsy: An international comparison of epilepsy cost studies. Epilepsia 2001; 42: 634-40. 4. Jacoby A, Buck D, Baker G, McNamee P, Graham-Jones S, Chadwick D. Uptake and cost of care for epilepsy: findings from a U.K. regional study. Epilepsia 1998; 39: 776-86. 5. Murray MI, Halpern MT, Leppik IE. Cost of refractory epilepsy in adults in the USA. Epilepsy Res 1996; 23: 139-48. 6. Cockerell OC, Hart YM, Sander JW, Shorvon SD. The cost of epilepsy in the United Kingdom: an estimation based on the results of two population based studies. Epilepsy Res 1994; 18: 249-60. 7. Gessner U, Sagmeister M, Horisberger B. The economic impact of epilepsy in Switzerland. In Beran RG, Pachlatko C, eds. Cost of epilepsy: proceedings of the 20th International Epilepsy Congress. WehrBaden: Ciba-Geigy Verlag; 1993. p. 67-74. 8. Begley CE, Famulari M, Annegers JF, Lairson DR, Reynolds TF, Coan S. The cost of epilepsy in the United States: an estimate from population-based and survey data. Epilepsia 2000; 41: 342-52. 9. Swingler RJ, Davidson DL, Roberts RC, Moulding F. The cost of epilepsy in patients attending a specialist epilepsy service. Seizure 1994; 3: 115-20. 10. Silfvenius H. Economic costs of epilepsy-treatment benefits. Acta Neurol Scand 1988; 117: 136-54. 11. Blom J. The value for society of epidemiology and economics of epilepsy. In Beran RG, Pachlatko C, eds. Costs of epilepsy: proceedings of the 20th International Epilepsy Congress. Wehr/Baden: Ciba-Geigy Verlag; 1995. p. 55-65. 12. Banks GK, Regan KJ, Beran RG. The prevalence and direct costs of epilepsy in Australia. In Beran RG, Pachlatko C, eds. Costs of epilepsy: proceedings of the 20th International Epilepsy Congress. Wehr/Baden: Ciba-Geigy Verlag; 1995. p. 39-48. 13. Polder JJ, Meerding WJ, Koopmanschap MA, Bonneux L. Kosten van ziekten in Nederland 1994. Rotterdam: Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg; 1997 14. Argumosa A, Herranz JL. El coste económico de la epilepsia infantil en España. Rev Neurol 2000; 30: 104-8. 15. Grupos terapéuticos y principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud durante 2001. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud 2002; 26: 78-83. 16. Jacoby A. Impact of epilepsy on employment status: findings from a UK study of people with well-controlled epilepsy. Epilepsy Res 1995; 21: 125-32. 17. Cockerell OC, Johnson AL, Sander JW, Hart YM, Goodridge DM, Shorvon SD. Mortality from epilepsy: results from a prospective population-based study. Lancet 1994; 344: 918-21. 18. Baker GA, Jacoby A, Buck D, Stalgis C, Monnet D. Quality of life of people with epilepsy: an European study. Epilepsia 1997; 38: 353-62. IMPACTO ECONÓMICO DE LA EPILEPSIA Resumen. Objetivo. Se realiza una revisión del impacto económico que supone padecer esta enfermedad, para tratar de conocer cómo afecta al individuo y a la sociedad, así como los beneficios potenciales de su prevención y tratamiento. Desarrollo. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial apreciaron que el 90% de los costes que genera la epilepsia se producen en los países en vías de desarrollo. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados, el impacto económico de la enfermedad queda parcialmente enmascarado para los pacientes por la existencia de un sistema de salud financiado públicamente. En cuanto al gasto en productos farmacéuticos en España, el subgrupo formado por los fármacos antiepilépticos supuso un 1,36% del gasto total durante el año 2001. No obstante, la principal consecuencia económica para la mayoría de los pacientes es la limitación que sufren en su actividad laboral, que es inversamente proporcional al grado de control de las crisis y sensiblemente mayor que en la población general. Además, en la epilepsia, no podemos olvidar los costes relacionados con las numerosas consecuencias psicológicas y sociales. Conclusiones. Al igual que ocurre en otras áreas de la salud, la forma de atender la epilepsia depende en gran medida de factores económicos. Por ello, son necesarios más estudios que nos ayuden a comprender mejor el papel de la economía en el ámbito sanitario. [REV NEUROL 2004; 39: 450-3] Palabras clave. Actividad laboral. Consecuencias psicológicas. Economía. Epilepsia. Individuo. Productos farmacéuticos. Sociedad. IMPACTO ECONÓMICO DA EPILEPSIA Resumo. Objectivo. Realizar uma revisão do impacto económico que se supõe estar associado a esta doença para que se possa conhecer o modo como afecta os indivíduos a sociedade, e os benefícios potenciais da sua prevenção e tratamento. Desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial estimam que 90% dos custos que gera a epilepsia são produzidos nos países em vias de desenvolvimento. Contudo, na maioria dos países desenvolvidos, o impacto económico da doença fica parcialmente dissimulado para os doentes pela existência de um sistema de saúde financiado publicamente. Quanto ao gasto em produtos farmacêuticos em Espanha, o subgrupo formado pelos fármacos anti-epilépticos estimou 1,36% do gasto total durante o ano de 2001. Não obstante, a principal consequência económica para a maioria dos doentes é a limitação que sofrem na sua actividade laboral, que é inversamente proporcional ao grau de controlo das crises e sensivelmente maior que na população geral. Além disso, na epilepsia, não podemos esquecer os custos relacionados com as numerosas consequências psicológicas e sociais. Conclusões. Tal como o que ocorre noutras áreas da saúde, a forma de tratar a epilepsia depende em grande medida de factores económicos. É por estas razões que são necessários mais estudos que nos ajudem a compreender melhor o papel de a economia no âmbito sanitário. [REV NEUROL 2004; 39: 450-3] Palavras chave. Actividade laboral. Consequências psicológicas. Economia. Epilepsia. Indivíduo. Produtos farmacêuticos. Sociedade. REV NEUROL 2004; 39 (5): 450-453 453