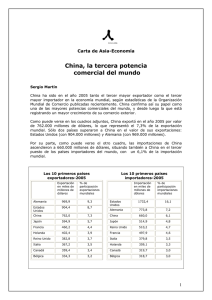

Evaluación del comercio México- El Salvador a partir del Tratado de

Anuncio