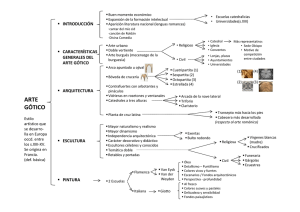

el arte gótico navarro en el panorama europeo

Anuncio