Diego Corriente... - Biblioteca Virtual de Andalucía

Anuncio

K

LA

NOVELA ILUSTRADA

II É P O C A — PERIÓDICO SEMANAL DE NOVELAS — I

ili

p

jLäß JL Mamá

I TI

I

^mJr

TOMO SEGUNDO

I if

I t%

lA

I

JL. m. JL V l l ^

Ili 1

X «

JL

POR M . F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z

DIEGO CORRIENTE

OBRAS PUBLICADAS POR LA NOVELA ILUSTRADA

] . — R e n a t a Mauperin, por J . y E . Goncourt.

ICentinela alerta! por Matilde Serao.

2. — L o s mil y un fantasmas, por A , D a m a s .

3 . — E l hijo d e la parroquia, por C. Dickeus.

4 . — C a r m e n , p o r Próspero Merimée, y Corazón d e torero, por Teófilo Gautier.

6 . — H é r c u l e s el atrevido, por A . D u m a s .

6 . — E l doctor R a m e a u . por J o r g e Ohnet.

7 — H u m o , por I v á n Turguenef.

8. — E l pescador d e Islandia, por Pierre Loti.

9 . — R a f f l e s el elegante, por E . W. Hornung.

1 0 . — L a Bavelli, por G. Agustín T a i e r r y .

1 3 . — A m o r d e española, por J . R . d'Aureville.

16.—

F u e r t e como la muerte, p o r G. Maupassant.

1 6 . — L a d a m a vestida d e blanco, por W. Collins.

17.—Crimen y castigo, por F . D o s t o y e w s k y .

18.—

Miss Mefistófeles. por Fergus H u m e .

1 9 . — E l sombrero del cura Cirilo, por E . MarchL

2 0 . — T i e m p o s difíciles, por Carlos Dickens.

2 2 . — L a s a g u a s del monto Oriol, por Guy d e M a u p a s s a n t .

2 3 . — E l hombre del antifa» negro, por E . W. B o r a u n g .

24. —Venganza corsa, por Próspero Merimée.

26. — P a d r e y fiscal, por Francisco Ooppé.

2 6 . — E l ilustre Cantasirena, por G. R o v e t t a .

2 7 . — E l ladrón nocturno, por E . W. Hornung.

2 8 . — E l idolo d e los ojos verdes, p o r P . Brehner.

3 0 . — L o s buscadores d e oro, por E . Conséjense.

31 . — L a bohemia, por E n r i q u e Murgerl

* 3 3 . — L a peña del muerto, porQuiller Couck.

3 4 " — L o s caballeros del bosque, por J o r g e S a n d .

167 al 169.—El hijo d e Artagnan, p o r Paul d e F e r a l ; tres

tomos.

170 al 1 7 2 . — L a señorita d e Monteoríato, por Cario» Solo;

tres tomos

1T3.—El oro sangriento y

174.—Flor d e alegría, por Daniel Lesueur.

176 y 176.—Novelas ejemplares, por Cervantes; do» tomoa.

177.—Eugenia Grandet; L o s a v a r o s d e provincia», por

H- B a l z a c .

2 0 t . — E l g r a n tacaño, por Francisco d e Quevedo.

COLECCIÓN CONAN DOYLE

11.—Sable en m a n o .

12.—Al galope.

1 4 . — L a bandera verde.

2 1 . — L a tragedia del K o r o s k o .

2 9 . — E l millón d e la heredera.

3 2 . — E l vendedor d e oadáveres.

43.—El robo del diamanto azul.

COLECCIÓN VÍCTOR HUGO

36.—Bug-Jargal.

36.—Han de Islandia.

3 7 . — E l noventa y tres.

3 8 . — E l hombre que ríe; dos t o m o s .

3 9 . — L o s trabajadores del m a r .

4 0 . — N u e s t r a Señora d e París.

41 y 4 2 . — L o s miserables; do» tomos.

COLECCIÓN T0LST0I

44.—Resurrección.

4 6 . — L a guerra y l a p a z .

[ 4 6 . — L a S o n a t a de K r e u t s e r .

47 y 48.—Ana Karenine; do» t o m o s . ;

COLECCIÓN ROCAMBOLA POR P0NS0I DU

TERRAIL

77.—La hereneia d e los doce millón»».

7 8 . — E l tonel d e l muerto.

79.—El Club d e los Veinticuatro.

80.—El Rival d e Bacearat.

8 1 . — L a estocada d e lo» cien luisa».

* 2 . — E i juramento d a l a gitana.

8 3 . — L a s dos Condonas.

84. — Ei triunfo del tnal.

S5.—Rooambole tiene miedo.

86. —El espectro de la guillotina.

87.—Los caballero» dol Claro de L u n a .

88 — L a sombra du Diana.

89.—Ei pacto do la* tros mujeres.

90. - E l t o m b r e de los gafas azules.

94.—El número ciento diez y siete.

9 5 . — L a cárcel de mujeres.

96.—Los lobos de U nieve.

9 7 — E l telegrama falso.

9 8 . — L a s garras dt> color de r o s a .

9 9 . — L a taberna dt> U muerte.

100-—El fantasma de las cadenas.

101.—Las canteras del crimen.

102.—El cadáver d e cera.

1 0 3 . — L a viuda d e Ion tres maridos.

104.—Las fieras de la selva.

105 — E l barril de pólvora.

106.—Los tres verdugos.

Iü7.—El molino sin a g u a .

108.—El plan del hombre g r i s .

109.—El cementerio «le los ajusticiados.

110.—Una cita d e a m o r .

111.—Los dos detectives.

112. —El reo de muerte.

113.—

La cuerda del ahorcado.

1 1 4 . — L a niña m u d a .

1 1 5 — E l secreto de la cartera.

116.—La casa de huí rosas.

117.—Los papeles del asesino.

118.—El rapto d e una muerta.

119.—El hilo rojo.

*

COLECCIÓN DL- MAS

49 y 6 0 . — L o s tres mosqueteros; dos tomo».

51 á 53.— Veinte arios después; tres tomoa.

54 á 59.—El vizconde d e Bragelonne; seis tomos.

60 i 6 3 — E l Condn d e Montecristo; cuatro tomo».

64 y 66.—Ascanio; do» tomos.

66 a 6 8 , — L a s dos Dianas; tres tomoa.

|

69 y 70.—El paje del Duque de S a b o y a ; do» tomo».

7 1 . - E l Horóscopo.

*

7i y 73.—La reina Margarita; dos t o m o s .

74 á 7 6 . — L a d a m a d e Monsereau; tres tomoa.

91 4 9 3 . — L o s cimienta y cinco; tre» tomoa.

120 á 125.—Memorias d e un médico; seis tomo*.

126 á 129.—El collar de la reina; cuatro tomo».

148 á 160.—Ángel l'itou; tres t o m o s .

161 á 158.—La Condesa de Charny; ocho tornea.

165 y 166.—El Oaballerode Casa Roja; do» tomo».

178 á 1 8 0 . — L o s compañero» de J e h ú ; tres t o m o » .

186 á 196.—Los Moldéanos de París; once tomo».

197 á 199.—Las lobas de Macbecul; tres tomos.

1

V

136

139

ORTEGA\t

PRIAS

á 138.—El Tribunal d é l a sangre; tre» tomoa.

á 1 4 7 . — E l siglo de las tinieblas; nueve tomos.

MAYNE REÍD

1 6 9 . — L a venganza de 1A marillo.

160.—El bosque sumergido.

161.—El barco

162.—Lo» náufrago» de la Pandora.

163.—Las dos hija* del bosque.

164,—Mano Roja,.

181.—Los ballenero».

182 y 183.—El pal*ilón d e socorro; do» tomo».

184 y 185.—La oriolla de J a m a i c a ; do» tomoa.

negrero.

FERNANDEZ Y GONZÁLEZ

200 á 203.—Don J « a n Tenorio; cuatro tomo».

204 á 2 0 8 . — L a maldición d e Dio»; cinco tomo».

210.—Diego Corrienre.

DIEGO

CORRIENTE

POR

MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ

TOMO

SEGUNDO

LA NOVELA ILUSTRADA

Director Literario: Vicente Blasco Íbañez.

Oficinas: Mesonero Romanos, 42.

•Mí «Ali UH)

Imp. de A. Marzo.-S. Hermenegildo, 'Ù dundo/»

DIEGO CORRIENTE

POR

MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ

i

'

1

En tal estado estaban las cosas cuando el

Tichón volvió al aduar y anunció que la niña

había sido robada por gente de la buena vida,

y que se la había llevado uno á caballo, á quien

•ei Pichón no había podido conocer.

Doña Isabel se desmayó.

Don Tadeo blasfemó; tfero siempre activo, llamó

á Cohete, que en vez de ponerse en salvo en el

extranjero con sus mil onzas y su Lola, formaba

parte de los caballistas mandados por el Pichón

cuando no los mandaba en persona para alguna

ardua empresa Joselito el Nene.

—¡ Cohete!—le dijo don Tadeo con aquella su

voz de trueno, que no viéudole cuando hablaba

podía suponérsele salía del cuerpo de un gigante: á ver si corremos, si nos extendemos,

si vamos tocando en todos puntos donde hay

muchachos, corriendo la voz, que llegue hasta

los picaros de Sevilla, que se desplegue toda

nuestra policía, que carguen esas «gachís» con

las cestas, y esos «chavos» con su hierro, y

que se metan en la ciudad, que se averigüe

que se inquiera donde ha ido á parar, dentro

ó fuera de Sevilla á la redonda, una niña que

ha sido robada esta noche del corlijo del Reloj.

Este encargo de don Tadeo revelaba toda una

organización de bandidos, una de esas organizaciones incontrastables que aun existen y que

burlan la ley, no dejando en poder de ella más

que sus miembros inferiores, sus miembros más

groseros, su cama de verdugo y su alimenta de

presidio, por decirlo así.

El Pichón recibió el encargo de quedarse con

los otros ocho caballistas guardando á doña

Isabel.

Lola, que era la joven que acompañaba y servía á d,oña Isabel, se puso á arreglar el equipaje,

por si era necesario escapar.

En un momento, todo el aduar hirvió, se agitó,

s e extendió, marchó hacia Sevilla y hacia los

pueblos circunvecinos.

Ellos, con las tijeras de esquilar y el acial

ó el herraje.

Ellas, con los cordones de pelo, los escapularios, los amuletos de cuerno de ciervo ó las

cestas de mimbre, y sus hijos pequeños, cobrizos,

curtidos sobre la cadera.

No quedaron en el aduar tfe la gente «fla-

menca» más que los viejos, los gatos, los perros y las caballerías.

Don Tadeo se había armado y había montado

en su jaca pía.

Un muchachuelo gitano como de catorce años,

convertido en su escudero, trotaba delante de la

jaca y fuera de camino.

El punto que había indicado don Tadeo para

que si averiguaban algo los exploradores, especialmente los de la ciudad, fuesen á contárselo,

había sido cabalmente la arboleda cercana al

ventorrillo donde se había entrado á beber y

á almorzar Correhuela.

Don Tadeo desde su escondite, había visto

cómo Correhuela repartía el oro entre los dos

cujones de la alforja, dejando la mitad de él

en el saco, y poniendo la otra mitad en el

pañuelo de la cabeza.

Don Tadeo, cuando se hubo metido en el ventorrillo Correhuela, silbó como una culebra.

A aquel silbido asomó por entre la espesura,

arrastrándose, la aguda, la picaresca cabeza del

gitanillo que había acompañado á don Tadeo,

y que no cesó de arrastrarse hasta que estuvo

junto á él.

—¿Has visto, Castañuelas?—preguntó al muchacho.

—¡Y vaya si he visto!—contesíó Castañuelas, á

quien le relucían los ojos—: he visto á un

hombre que sacaba de las alforjas un saco con

mucho dinero, y que repartía aquel dinero en el

pañuelo de la cabeza, que se quitó, y echó más

dinero, que sacó de los bolsillos.

—Castañuelas, ¿te atreves tú á quitarle á ese

hombre ese dinero sin que lo sienta.

—¡Vaya si me atrevo! ha dejado su caballo

atado á la parra y la parra está á media legua

de la p t e r t a del ventorrillo.

—Anda, hijo, anda; y mira, échale piedras

en el talego y en el pañuelo cuando - le hayas

quitado el dinero, á fin de que si suspende las

alforjas no eche de menos el peso.

Castañuelas se escurrió, arrastrándose como

había llegado, desapareció, y don Tadeo sacó

un gran reloj semiesférico para contar los minutos que el gitanillo invertía en la operación,

y apreciar por la rapidez y la limpieza con que

ejecutase sus buenas cualidades de tomador d<9

lo ajeno.

|

MANUEL

G

FERNÁNDEZ

Había entre el lugar donde estaba emboscado #on l a d e o y el ventorrillo donde se había

metido Correhuela, ¿ma rambla estrecha, una especie de barranquillo arenoso, por *n medio del

cual corría un caminejó.

Al otro lado de este barranquillo había álamos

negros, maleza y un cañizar espeso á causa de

la frescura que establecía en el terreno un arroyo que pasaba por el barranco, ciñéndose al

lado del ventorrillo.

El camino más corto para llegar al caballo,

«ra como siempre para trasladarse de un punte

á otro, la línea recta.

Pero como los ladrones no conocen la rectitud, Castañuelas tomó la línea curva, y excesivamente desarrollada, porque costeó el barranquillo, encubiéndose con los árboles, le cortó

por un recodo, tomó la espalda de la otra arboleda, ganó la parte posterior del ventorrillo,

y apareció, sacando por su esquina la nariz y vfl

©jo, y observando con un rápido golpe de vista

si la situación estaba despejada.

Don Tadeo consultó el reloj: sólo habían pasado tres minutos desde que Castañuelas se había

separado de él hasta que aparecieron su nariz

y su ojo por la esquina del ventorrillo.

Castañuelas, para ejecutar con limpieza su operación, remontando el barranquillo hasta cruzarle por un I ugar que no podía ser visto desdo

el ventorrillo, había corrido unos ochocientos

pasos, lo que demuestra que nuestro aprendiz

era un ladrón casi eléctrico.

ti

\

i

'

:

Visto que en la rasante que sin entender una

palabra d e geometría había tirado Castañuelas

no se veía otro ser viviente que el caballo,

asomó más la gaita, extendió una pierna, luego

otra, se puso en dos compases junto al jaco,

metió la mano en un cujón de la alforja, la sacó,

despidióse como disparado por una escopeta del

caballo, desapareciendo detrás del ventorrillo, y

á los dos segundos volvió á aparecer trayendo

una piedra de regulares dimensiones, que puso en

el cujón de donde había sacado el talego.

Luego pasó por bajo de la barriga del caballo, volvió á repasar, llevando el pañuelo cargado de oro, y á poco apareció con otra piedra,

pasó bajo el vientre del animal, repasó, ganó la

esquina del ventorrillo, y desapareció definitivamente.

—Bien, muy bien—dijo don Tadeo—; este muchacho promete y es necesario ponerle en carrera.

A los cinco minutos estaba junto á don Tadeo,

sin sobrealiento, sin sobrescitación, como si nada

hubiera hecho Castañuelas, trayendo en una mano

el talego, y en la otra el pañuelo, que eran

bastante pesados.

En toda la operación, desde que se separó

de don Tadeo, no había invertido más que trece minutos.

Y

GONZÁLEZ

Don Tadeo sabía que al hombre, y especialmente al hombro ladrón, le .estimula y' le afina'

la recompensa de HU trabajo.

Sin recurrir, pues, ni al talego ni .al pañuelo,

sacó del bolsillo de su chupa dos onzas, y las

dio á /Castañuelas, y le dijo:

—Toma, para que empieces á hacerte hombre.

Castañuelas metióse las dos onzas en la boca>

y las dividió en los dos costados de ella, como

las monas, que depositan lo que se les d a en BUS

buches, que eran los únicos bolsillos que tenía

Castañuelas.

Así era capaz de llevar las dos onzas toda' su

vida, comiendo, bebiendo y durmiendo con ellass

—Anda, pon en la maleta de la Corza ese

dinero, y vuelve á ponerte en acecho, le dijo

don Tadeo.

Castañuelas fuó al lugar donde estaba atada

la jaca de don 'J'adeo, y aunque la maleta tenía

atada la cadena, encontró medio para introducir

en la maleta por las aberturas y sin gran violencia el talego y el pañuelo.

Después se fué ;\ emboscar donde estaba antes,

se tendió en tierra, sacó las dos onzas de la

boca y se puso á hacer con ellas juegos mala

bares.

i

Don Tadeo seguía observando.

Entretanto, bien ajeno de lo que le acontecía,,

ó mejor dicho, de lo que le quitaban, Correhuela

almorzaba opíparamente.

Su almuerzo S P componía de los siguiente»

platos:

De un chorizo, con el cual se calumniaba á

Extremadura, de dos tajadas de bacalao frito,

sabía Dios cuando, y de dos huevos duros, que

eran casi pollos «non natos».

Devoraba al mismo tiempo una tolera morena,

es decir, un pan de forma prolongada y corteza

lustrosa y á cfulo bocado se echaba al cuerpo un

gran trago de un enorme jarro de vino que le

había servido el ventorrillero.

Este, sentado en el suelo, extendidas las piernas, recostado en la pared, teniendo entre sus

muslos un gallo inglés, se ocupaba en hacerle

con una navajilla los espolones.

Cuando los espolones estuvieron hechos, le

chupó la cabeza y después cierta parte contraria

que no queremos nombrar, como hace todo buen

gallero, le puso vaina en los espolones, después

de haberlos examinado prolijamente, le metió en

su jaula y le echo trigo: por de contado que antes

de que llegara Correhuela había afeitado de medio

cuerpo abajo ul gallo.

¡

El guerrero bípedo y plume estaba ya corriente

para entrar en liza l otro día, que'era domingo,

en el reñidero de gallos del barrio de San Bernardo.

Al acabar esta operación el del ventorrillo,

concluyó su almuerzo Correhuela, que tan disa

DIEGO CORRIENTE

traído estaba pensando en el dineral que tenía,

y en el cortijo que iba á comprar, y en, »el más

dinero que podía sacar á causa de la niña

si se ingeniaba, que no hubiera podido dar razón

de si había estado allí ó no había .estado el

ventorrillero, ni de lo que había hecho.

Levantóse, pues, concluido el almuerzo, porque le tardaba el llegar al cortijo, y sólo .por la

imperiosa hambre que le aquejaba se había detenido, y como no tuviera más dinero que el que

llevaba en las alforjas, dijo al del ventorrillo:

—¿Y tendrás tú cambio de una onza?

—¡Hombre!—dijo el del ventorrillo, que tenía

mala «ara y á más parecía un tunante muy

largo—: muy recio resuellas tú dándonos una bofetada de onzas; pero, en fin, si la onza es

buena, ya rebuscaremos L>s rinconcülos, y puede

ser que encontremos cambio.

—¿Que si es buena la onza?... vaya si es

b u e n a : ¡mira tú no le sobre algún grano!...

porque es de aquellas mejicanas de los dos mundos, que .da alegría verlas.

—-Ea, pues venga, ,á ver -si se nos alegran

los ojos—contestó el -del ventorrillo.

Correhuela salió, se fué á su caballo, y metió

la mano en uno de los cujones, pero la retiró como

si se hubiera quemado.

En vez del pañuelo lleno de oro, había tropezado con una reverenda lágrima de San Pedro,

como del tamaño de u n melón.

Le dio un sudor y un trasudor, y se le

nublaron los o)oe.

—»Echó mano al otro cujón, y se encontró con

otro cuerpo extraño y duro.

Entonces, obedeciendo á una sospecha súbita •

que para él 'fué una certeza, se/ metió en el ventorrillo, cerrando los puños, pálido, descompuesto, echando fuego por los ojos, y dijo al ventorrillero :

—¡Pillo! tú me has robado.

—¡Qué es eso!...—exclamó el ventorrillero—

¡pues ya te veo!... lo que tú quieres es irte

sin pagarme el gasto: ¡ suelta una prenda!

Y le echó mano al cuello de la chaqueta

y empezó á tirar de ella.

—Dame las mil onzas que me has robado,

ladrón—gritó Correhuela.

Y echó mano á la garganta del ventorrillero

con tal fuerza, que éste no gritó, sino que empezó

á dar graznidos desesperados.

Entonces se vio aparecer por una puerta del

interior una mujer alta, seca, curtida, desgreñada,

una especie de india brava, que al ver al suyo

en tal apuro y que por momentos le ahoga b$

volvió en torno una mirada desesperada buscando

un arma, encontró e l cuchillo con que había

partido el pan Correhuela, le cogió, y le dio

con él tal puñalada por el costado, que le partió

el corazón.

Correhuela dio un bramido, aflojó los dedos,

y cada uno de los dos cayó por su lado, medio

7

asfixiado el ventorrillero, muerto Correhuela, arrojando de la herida un surtidor de 3angre.

La mujer no se detuvo y se fué á la puerta del ventorrillo; pero al ir á cerrarla, vio

la grupa del caballo de Correhuela, salió, le

desató de la parra, miró si á lo largo del barranco se veía alguien^ víó que ¿no, -metió el

caballo dentro, cerró la puerta, y cogiendo vinagre, le hizo respirar á su marido, que se reanimó, se incorporó, y tentándose a l cuello, dijo:

—¡ Por «un divel!» que a poco más ;me cierra

el :pasapán, y buenas ^noches: ¡qué bruto y qué

picaro! ¿pues no quería irse sin pagar, y 'decía

que le ihabía robado yo?... ¡¡Pero, Jesús m í o !

¿qué es Jo que tú has hecho, Celedonia?... ¡ Ay

qué perdición! ¡ledia matado!

! —*P¡ues no, que dejaría que él t e matara á

tí, ¿te parece bien ? y (que yo ;me .quedara perdida

y sin marido... ¡pues y a !

—¿Y" si me ahorcan, maldita?

—He modo y maaera—dijo la Celedonia—, que

eso está por ver, Pancho; ] m¿ra tú >si la tierra; es

grande para mudarse 'de aquí £ otra parte, si

estarse aquí no tiene cuanta!... y j>err último,

que ya te iba el pescuezo, porque si yo no le

doy te ahoga; y s-i te abarcan, vio que tarden' en

ahorcarte eso hemos ganado, y con «jonjabar»

al escribano y con que salga claro que yo

maté en defensa .ttoya, ¡todo puede ser que vayas algún «añejiq» á presidio; 'vpero ya te he dicho

que eso ¿no s e . h a visto ;to<tav.íia, y que se puede

buscar remedio y salir ganando.

I—¿-¥

rameáio :hay aquí?

—r¿¡El ¿qué?... mira: agasra el mueuto por la

cabeza, que yo le agarrare ¡por los pies, y con

'él al estiércol, y allí le tapamos.

—:¿Y'la sangre?

—¿•PUES para qué yo tengo el a g u a del pozo

y hi ••tierra del corral y ia6 ¡manos que ©ios me

dio?... ¡qué ¡hombres estos, «pie per todo se

apuran, s e ñ o r ! Vamos, amda, iy «no te estés ahí

como los santos de Francia, sin menearte y con

los ojos claros y sin vista.

Pancho asió maquinalmente el cadáver por la

cabeza, cogióle por los pies la Celedonia, le llevaron al corral, en un' gran montón 'de estiércol

qué en él había le eehar<wi, y con el horcate

le echó encima estiércol Pancho.

Luego del pozo «acó la 'Celedonia un cubo

de agua, y dijo á s u marido:

—Mina: illév'ate él caballo á la espesura y átale

allí, que por la -espesura no ^pasa nadie, y no» es

bueno tener en la casa cosa que pueda ser

•conocida, q&¡(i si á la noche el ca hallo está allí, te

4o Hevas bonitamente á Sevilla á e á s a del compadre Parches, que lo «puliiá», y si se lo llevan, cruz y luz, un cuidado menos. Cuando te

vengas, ya tengo yo limpio el ventorrillo.

Pancho sacó el caballo, io metió entre el

carrizal y lo ató, visto lo cual se 1« alegraron

los ojos á Castañuelas, de tal manera, que no

parecía sino que se le bailaba el alma.

mué

8

MANUEL

FERNÁNDEZ

Y no era que el caballo valiese gran cosa,

sino que una caballería para un gitano es lo

que para un gato un ratón.

—¡Diablo!—dijo don Tadeo—: paréceme que ha

sucedido algo serio en el ventorrillo: allá veremos.

<

Pancho volvió, empujó la puerta del ventorrillo, entró y volvió á cerrar.

Don Tadeo se encontró con Castañuelas al

lado.

—Dígame su merced—le dijo el muchacho—

¿le hago yo mucha falta á su merced?

—¿Por qué eso?—respondió don Tadeo.

—Mire su merced: allí han dejado un jamelgo

con albardilla, que bien se puede sacar por

todo quince doblones, y ya ve su merced que eso

no es de perder, y si su merced me da licencia

á mí, ¡vaya!... el caballo me lo llevo yo al aduar

en diez minutos, y en otros diez minutos estoy

aquí para lo que su merced mande.

—Pues anda, hijo, anda—dijo don Tadeo—,

que me parece bien lo que me has dicho; pero

mira, llévatelo por buen sitio, no vayas á tener

un mal tropiezo.

—¡Si me querrá á mí decir su merced por

dónde me lo he de llevar!... por el aire nos

vamos á ir el jaco y yo.

(

—Pues picando, y listos, y aquí al momento—dijo don Tadeo.

El muchacho dio una zapateta, luego produjo

un chasquido lingual semejante al chasquido de

una tralla, y escapó, dio una vuelta semejante

á la que había dado para «afanar» el dinero,

llegó al caballo, le desató, le quitó á las alforjas

las dos piedras para aliviarle el peso, le recogió

los estribos de manera que pudiesen servirle,

le sacó de la espesura, montó en él, y con él

salió á ¿escape, firme y con una posición magnífica, como la del jinete más consumado.

Entretanto, la Celedonia arrojaba agua y más

agua al suelo del ventorrillo, que era terrizo, hizo

desaparecer completamente la sangre, y luego

echó tierra y la barrió, volvió á echar de nuevo

tierra y á barrerla, y por último quedó el suelo

únicamente húmedo y como si se hubiera regado,

lo que no debía extrañar á nadie "porque hacía

mucho calor.

—¿Lo ves?—dijo la Celedonia abriendo la puerta cuando todo estuvo concluido—¿qué ha sucedido aquí? n a d a ; esta noche enterramos al muerto

bien hondo debajo del estiércol, la ropa, que no

es mala, te la arreglo yo, se vende el caballo,

y ya ves tú si salen bien pagos los cuatro huevos,

las dos tajadas de bacalao,, el chorizo, el pan

y el vino que se ha comido ese. Mira: ¿por. qué

no vas á ver si el caballo puede estar mejor

Y

GONZÁLEZ

en otra parte, ó ni vendría bien que te lo llevases

al cortijillo de Costuras, que se calla lo mismo

que un difunto y no pregunta nada?! y sobre todo

que ahora piense» que no es bueno tener cerca

el cuerpo del delito, como decía aquel escribano don Lino, que te tuvo preso seis meses

hasta que se le aflojó la mosca.

—Me parece bien, mujer—dijo Pancho—; allá

voy.

Y tentándose la garganta, que le dolía demasiado, salió y se fué adonde había atado el

caballo.

Y como no lo encontrase, exclamó:

—Pues señor, parece cosa de brujería, y casi

casi estoy por creer que á ese pobre le robaron

de veras las mil onzas que decía; pero ¿por qué

no se llevaron entonces el caballo? ¡toma! por no

hacer ruido; pero estaban por allí sin duda, y

así que han visto que yo me le traje aquí,

han venido por él y se le han llevado, lo que

quiere decir que por aquí anda alguien de acecho;

pues no, con verlo basta; voy á coger la escopeta y á registrar bien por los alrededores, que

bueno es saber qué casta de gente se tiene cerca.

Don Tadeo había previsto todo esto, y en el

momento que se metió entre la espesura Pancho,

se levantó, se fué adonde estaba su jaca, la

desató, montó en ella, costeó un poco por entre los árboles, y cuando estuvo á una buena distancia del ventorrillo, se metió pcf el barranco,

y con un buen portante apareció á lo largo de

él, á tiempo que salía del ventorrillo con una

escopeta Pancho.

Al ver que adelantaba una persona vestida

como un caballero, jinete en una buena jaca,

Pancho se detuvo y esperó.

Don Tadeo llegó y echó pie á tierra.

—Buenos días—dijo—¿qué es eso? ¿sucede

por aquí algo ?

—¡Ca, no señor!—dijo Pancho—: es que han

pasado de revuelo dos aves frías, y yo iba á

ver si las matnba.

—¡Eh! ¡aves frías de paso!...—dijo don Tadeo—; como hace tanto calor, se irán á buscar

el fresco á la ribera. Vaya, mete ahí esa jaca,

que yo voy á esperar aquí á unos buenos

mozos.

—Vaya—dijo Pancho, tomando la jaca y metiéndola dentrosu merced no quiere perder

de vista al bicho.

—Hacienda, tu amo te vea—dijo don Tadeo.

Y se sentó junto á la mesa donde estaba

aun el jarro y e| plato que habían servido para

el almuerzo de Correhuela.

—¿Quiere su merced que lleve á la cuadra

la jaca?—dijo Puncho.

—Bueno, hombre, bien—coníestó don Tadeo—

pero quítale la muleta y ponía aquí sobre la mesa.

Pancho deshehilló ias correas de la maleta,;

y al levantarla, dijo:

:

DIEGO

—ICascaras, y lo que esto pesa!

—Como que no está llena de lana,- muchacho;

y me parece á mí que eres demasiado curioso.

Don Tadeo había ejercido sobre Pancho y sobre su mujer, que estaba á la puerta interior,

la misma influencia que ejercía sobre todo el

mundo, es decir, una influencia de terror.

Pancho puso la maleta sobre la mesa.

—Quita de la concha el encaro—dijo don Taideo, y pónmelo también aquí.

Pancho quitó el arma del arzón y la puso

sobre la maleta.

Después se llevó la jaca á la cuadra.

CORRIENTE

9

—¡Hombre! ¿pues qué ese señor te parees

á ti que es de la vida?

—Mira, Celedonia, lo mejor será no meterse

con él, no nos vaya á salir la moza respondon a : ¿apuestas á que si viene por aquí alguno

de los amigos, le conoce?

—Puede ser, porque el tal señor mira de una

manera...

—Mucho ojo, Celedonia, mucho ojo, no sea

que nos suceda algo que nos pese: ¡ y si vieras^ lo

que me duele la garganta!... en fin, no hay más

que ver lo ronco que me he puesto; vamos,

ya le he echado su pienso á la jaca, y no es

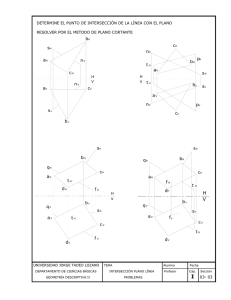

Y le dio con él tal p inalada por el costado (pág. 7.)

En ella había un «penco» seco, del que se

servía Pancho para ir y venir de Sevilla, y para

alguno que otro uso no muy en armonía con las

leyes.

;

La Celedonia le siguió.

—Oyes—le dijo—¿sabes que pesaba mucho,

por lo que te costaba tenerla en la mano, la

maleta de ese señor?

—Sí, que pesaba—dijo Pancho—•; debe tener

en ella mucho dinero.

—Oyes tú: ¿sí será ese el que le ha quitado

al otro su dinero, y el que se ha llevado el

eaballo ?

—¿Pero estarás tú loca, Celedonia?... si ese señor venía por el barranco abajo como si taí cosa.

—Pues mira, mucho dinero anda hoy por el

camino, como si se hubieran muerto el Pichón

y Joselito el Nene y el Remendao.

—Cállate, mujer, que me parece ese señor más

tnalo que los otros.

bueno que nos estemos mucho tiempo sin que

nos vea ese señor, por lo que pueda ser.

Y salieron.

—¿Quiere su merced comer ó beber algo?—dijo

Pancho.

—Sí, hombre, sí—dijo don Tadeo—; que me

fría tu mujer una gallina con tomate; pero mira,

que no la mate con ese cuchillo que está sobre

la mesa, que no quiero que se le pegue la sangre

que tiene á la gallina.

Se pusieron pálidos como difuntos los dos

esposos.

—¡Siempre se olvida algo!—dijo don Tadeo—:

y de olvidos viv,e el «buchí».

—¡Jesucristo!—exclamó Pancho.

—Limpia, limpia ese cuchi'lo, mujer—conlinuó;

don Tadeo—¿dónde le habéis puesto?,

!

10

MANUEL

FERNÁNDEZ

—¿El qué?—dijo balbuceando Celedonia.

—El otro.

—¿Qué otro?

—El que estaba aquí mucho antes de que viniese yo.

—Aquí no estaba nadie—dijo Pancho.

—Te voy á dar un consejo: ¿tienes horno para

el pan ?

—Sí que le tengo, ¿y qué?

—Mira, mete el pan que te sobra en casa

en el horno, aprieta bien al fuego, cuece el pan

de manera que se haga carbón, y luego con la

ceniza al estiércol, que mira tú que los huesos

son el demonio, y á muchos les han apretado

la nuez por no haber puesto en buen sitio los

huesos.

i ,

El espanto de los ventorrilleros creció.

—¿Y por qué nos dice .-oso su merced?—preguntó Pancho.

»

—Si fuera yo cosa de justicia—dijo don Tadeo, os hubiera preso, .ó no o s hubiera dicho una

palabra para confiaros: vamos, lo sé todo, porque

soy viejo y adivino, y puede ser que tamlm-ti

me convenga á mí que se haga la hornada

y cuanto antes: hay c o s a s que d e b e n convertjdtee

en h u m o : tú tendrás hacha.

—Que sí.

—Pues caldea el horno.

—Como el horno sesá pequeño—cont'nuó don

Tadeo—, y no cabrá todo entero, será menester hacerlo cuartos.

—I Jesús mío!—exclamó Pancho—: ¡no nos-pierda su merced.

—¿ Acabaremos ?---dijo don Tadeo .poniéndose

de pie—: haoed pedazos el difunto, al horno con

él, leña y fuogo.

Ni Pancho <ni Celedonia se atrevieron A ¡replicar.

Don Tadeo los dominaba como dominaba á

todo el mundo.

Al fin Celedonia dijo:

—¡ Como no hay más que ponerse ahora á

hacer lo que su merced dice, para que venga

alguien y nos coja con las manos en la ,masa!

—¿ Quién ha de venir por aquí—dijo don Tadeo—, que no sea un perdido, un ladrón, ó

un contrabandista, si -este no es camino para

ninguna parte? ¿qué gente vendrá por aquí que

vosotros no conozcáis? y eo')re todo, ¿quién

ha de pasar de esa puerta para adentro estando aquí yo? ¿ y por qué os aconsejo sino

por vuestro bien ? porque á mí qué se me da;

á ver como no perneáis los dos en San Francisco: ¿si será este el primer gato que desolláis? á mí, haced lo que queráis.

—Pues mira, Pancho—dijo Celedonia—: me parece que lo que este señor dice- e;tá muy puesto en razón; con que vamos, yo caldearé el horno y tú arreglarás lo otro para que quepa.

I £i!íG!1

[ I!

Y

GONZÁLEZ

El horno estaba en el corral, y junto á él

había una gran pila de leña seca, de la cual

hacía su provisión Pancho en las alamedas del

barranquillo.

Celedonia metió la leña en el horno y la

puso fuego.

Pancho cogió un azadón y descubrió el cadáver.

Estaba éste situado de una manera entre el

gran montón de estiércol, la gran pila de leña

y la casa, que nada se podía ver desde la

parte de afuera.

Una vez descubierto el cadáver, dijo:

—¿Y qué hacemos con la ropa, Celedonia?

— M i r a — c o n t e s t é aquella india brava metientiendo haces de leña con el horquillo en el

horno—: dejémonos de chanzas, que no sabemos

lo que puede suceder; ¡mira tú, por habérseme

á mi olvidado el cuchillo, si ese señor hubiera

sido cosa d e justicia!... con que no hay que

dejar nada por donde se descubra la cosa.

—¡ Y qué cosas tan gordas se le vienen á

uno encima, señor!—dijo Pancho—: ¡ si fuera

como el carretero! vamos, aquel mereció la pena

de enterrarle.

Y Pancho miró d e una manera medrosa á un

ángulo del corral.

—Llevaba jiül pesos en onzas de oro en el

cinto: pero este, ¿qué nos ha dejado? el dolor

^que yo tengo en ¿a .garganta, que me rabia

y no puedo tiagar la saliva.

—Me parece á mi—dijo la ¿Celedonia—, que

si nos atreviétainos, éste dios dejaría ¡más que

el carretero y que «el fraile francisco y que

el gitano: ¿*u> decía ese que le habían quitado mil onzas?

- S í q u e lo decía, y me echaba la culpa á

mí, y por eso me echó los «dátiles» al cuello;

.y si tú no le «diñas» me «amulaba».

—No que n o , que se iba una á estar con

el padre quieto y á quedarse viuda sin más

ni más. Pero oye: ¿no pesa mucho la maleta

de ese señor?

—Sí que pesa.

—Y por el peso, ¿no sacas tú si estarán en

la maleta de eise señor las mil onzas que el

otro decía le habían quitado.

—Mira, puede ser.

—¿Y" no te atreves tú con ese hombre?

—¡Qué sé yo, mujer,, qué se yo!—dijo Pancho—: él es chiquitín y ruinejo, pero tiene unos

ojos y una voz, y habla de una manera...

—Quita allá, hombre—dijo Celedonia—, que á

un buen escopetazo nadie se resiste; anda, anda

á ver lo que está haciendo.

—Mira que ese hombre es muy malo, Celedonia, y que puede ser que si el otro no me

despachó, este me despache.

—Quita allá, mandria, que no sirves para

nada—dijo Celedomia—; si no te hubieras casado conmigo, ¿qué sería de tí? andarías con

una mano detrás y la otra delante: ¡qué hombres estos! allá voy yo.

DIEGO

Y arrojando el horquillo con que acababa de

meter un haz de leña en el horno, se fué

á -la cocina, es decir, á la primera pieza del

ventorrillo donde estaba don Tadeo, pero se encontró con que no estaba solo.

Castañuelas había vuelto y estaba jugando al

hoyuelo delante de la puerta del ventorrillo con

las dos onzas que le había dado don Tadeo.

Este miraba fijamente á Celedonia.

—¿Qué es eso? ¿Os ha pasado por la cabeza

algún mal pensamiento.

—No, no señor—dijo Celedonia balbuceando—;

era que venía á, buscar el hacha que no la

encuentro.

—¡Canalla!—dijo don Tadeo—; casi casi estoy por hacer contigo lo que vosotros queríais

hacer conmigo.

Y echó mano á su encaro; pero antes de que

le pudiese asestar á la Celedonia, ésta desapareció dando un grito.

—Tienes razón—dijo á Pancho—: ese hombre

es un demonio; no está solo, está con él un

gitanillo que se ha puesto á jugar al hoyuelo

con dos onzas.

—¿No te decía yo, Celedonia, que ese hombre era muy malo?... Anda, anda, trae el hacha

y acabemos, que ya tiene bastante fuego el

horno para que vayamos metiendo panes.

Celedonia salió y volvió á poco con un hacha.

La tomó Pancho, y con una serenidad horrible, como quien parte leña, separó la cabeza de Correhuela del tronco.

—Toma eso—dijo á su mujer.

Celedonia tomó la cabeza, y la echó en el

horno.

—Toma—la dijo á poco Pancho.

Volvió Celedonia y se llevó un brazo, al cual

iban unidas las mangas de la chaqueta y de

la camisa.

Y así sucesivamente fueron entrando en el

horno los miembros del cadáver, quedando únicamente el tronco, mutilado y horrible.

Los dos esposos metieron también en el horno éste, y después el sombrero de Correhuela.

Nada quedaba más que algunas señales dt

sangre en el estiércol y en el hacha.

Limpióla ésta Pancho, revolvió con el horcate el estiércol ensangrentado, y Celedonia siguió metiendo leña en el horno.

—Señor—dijo Castañuelas con la cabeza levantada, el semblante al cielo, abiertas las narices y, olfateando—: ¿sabe su merced que

huele á carne momia que rabia?

—¡ Bah I eso es que nos están haciendo el

almuerzo, muchacho.

—Será la comida, señor; porque almorzar á

estas horas.

CORRIENTE

—Es el almuerzo para mañana.

—¡Bah! ¡bah! hacen bien—dijo Castañuelas—;

mejor es quemar que enterrar.

—Cállate, chiquillo, y mira á ver si viene

alguien.

—Todavía no es hora; andarán husmeando por

ahí; pero á la siesta será otra cosa: ya habrá

aquí más de tres y más de siete.

Castañuelas siguió jugando al hoyuelo.

Don Tadeo, inmóvil y pensativo, sentado junto á la mesa.

Celedonia y Pancho, metiendo á más y mejor leña en el horno.

Al principio olía que trascendía á carne quemada.

Lentamente fué el olor atenuándose, y por

último, no se aspiró ya más que el olor acre

de la leña.

Por la chimenea del horno salía un torbellino de humo.

—Vamos—dijo don Tadeo apareciendo en la

puerta del corral, ya no hay cuerpo de delito; sin embargo, cuando saquéis del horno la

ceniza, cribadla, y lo que se quede en la criba, machacadlo, hasta reducirlo á polvo; siempre es bueno ser prudentes.

Válgame Dios, y lo que sabe su merced, señor !—dijo Pancho.

—Pues abre los sentidos, buen mozo—contestó don Tadeo—, y no te expongas á que te suceda una desgracia, como podría haber sido hoy;

pero dale gracias á Dios de que ando ocupado en un negocio que me roba toda la atención : ea, no eches más leña, que basta; cerrad

el horno, salid afuera, y como si tal cosa: esta

noche, á cribar la ceniza y á machacar, y

adivina quién te dio.

Correhuela había desaparecido de todo punto: se había convertido en humo, se había perdido como otros .tantos de la tierra baja que

en aquéllos tiempos de bandidaje habían desaparecido, y no se sabía de ellos otra cosa

sino que no habían vuelto á parecer.

II

:

\

:

¡

'

1

¡

Aun no había llegado el medio día, cuando

Pancho empezó á asustarse de la gente que

acudía á su ventorrillo.

Nunca, había habid o en él tal concurrencia:

gitanas, gitanos, gitanillos con sus cestas, sus

tenazas, sus raseras, sus trébedes, sus cordones de pelo, sus rosarios, desgreñados, tiznados,

feos, harapientos, fuoron acudiendo sin cesar.

Diez ó doce estudiantes de la tuna, quince

ó veinte mendigos, ocho ó diez guardas de campo, y muchos individuos que no se sabía si

eran cazadores ó lo que eran, habían ido llegando los unos detrás de los otros.

Todos habían hablado en voz baja con don

Tadeo.

En Sevilla, según los partes que fué recibien-

^

12

MANUEL

FERNÁNDEZ

do, no se sabía ni u n a palabra de ninguna niña

•que hubiese sido robada.

A lo menos, los tomadores de Sevilla, que

eran innumerables, de todas clases y condiciones,

y que constituían una verdadera policía del crimen, no sabían ni una palabra.

Lo mismo acontecía en las villas, aldeas y

•cortijos, en cuatro leguas á la redonda.

. Y estaban ya en el ventorro del Barranquillo,

Jque así se llamaba, todo el aduar de gitanos

y otros muchos que no eran gitanos, como ya

hemos dicho.

Pero faltaba el tío Tiéntalo, el patriarca de

la gitanería, por decirlo así.

Viejo, reviejísimo, que se mantenía fuerte como

un roble, y que decían los gitanos era hechicero: adivinaba lo temporal y lo eterno, y venteaba como los podencos.

La última esperanza, por el momento, de don

Tadeo, consistía en el tío Tiéntalo.

Pero el tío Tiéntalo no venía, lo cual era

una buena señal, porque significaba que el tío

Tiéntalo andaba olfateando.

Armóse una especie de fiesta en el ventorrillo, porque como toda aquella gente que allí

estaba había trabajado, don Tadeo mandó á Pancho les diese de comer y de beber.

De lo primero, sólo pudo dárseles un caldero

lleno de arroz con abadejo, y en cuanto á pan,

carecían, porque apenas había ración para ocho

personas, por lo cual decía la Celedonia:

—El pan se ha acabado, y por lo mismo

he caldeado el horno; y me iba á poner á

hacer la masa, cuando llegó toda esta gente

honrada: lo que siento es que voy á perder la

calda, porque se me figura que vamos á tener

jolgorio para todo el día.

En efecto, como no faltaba vino porque Panc h o tenía en la cueva dos barriles de á veinte

arrobas llenos, se empezó á beber mientras se

cocía el arroz con bacalao, y muy pronto todas

las cabezas sintieron el vapor del vino, y salieron las castañuelas y se empezó á cantar

.á lo «flamenco» y á bailar, y no parecía sino

•que el Niño de Dios había nacido aquel día,

para los gitanos, según estaban de alegres y

contentos.

Celedonia se había alegrado también, porque

«don Tadeo la había dado dos onzas á cuenta

•del vino que se bebiese toda aquella gente.

Don Tadeo permanecía inmóvil, sentado junto

.á su maleta y su retaco, echada la silla contra la pared, cruzadas las piernas y silencioso.

Le habían puesto sobre la mesa un vaso de

vino, y no había tocado á él.

De cuando en cuando se estremecía de impaciencia.

El tío Tiéntalo tardaba demasiado.

Luego el tío Tiéntalo había tropezado con

Y

GONZÁLEZ

El jaleo seguía, pero la borrachera iba en

aumento.

Los estudiantes de la hampa, los mendigos,

los cazadores ambiguos, los gitanos, las gitanas, todos bailaban, todos bebían, todos bullían;

aquello era una especie de aquelarre á la luz del

sol en que no se veían más que semblantes cobrizos, ojos negros y relucientes, fisonomías acaballadas y feroces, bayetas, rasgados harapos,

un rincón del ventorrillo estaba lleno de escopetas: por el suelo, á los lados de las paredes,

se veían garrotes y mochilas á manera de talegos, sucias todas y recosidas, ninguna de una

sola tela; no faltaba allí más que el macho

"abrió, aunque bien podía tomarse por tal á

don Tadeo, por lo largo, atre y avieso de su

"atadura, su sombrero galoneado, su capa de

grana, de verano, su casaca bordada, su chupa

Manca, su corbata, su chorrera, sus calzones

cortos y sus bolas de montar con espuelas de

plata, y su reluciente espada de tirantes; todo

aquello que constituía la elegancia suprema de

aquel tiempo, salvo que no tenía empolvados los

Cabellos, formaba un fuerte contraste con lo

nauseabundo, lo miserable de aquella multitud

harapienta.

Sonó al fin una voz en la puerta de adentro

del ventorrillo, que causó una conmoción general.

.ra la de Celedonia que gritó:

—Ya está la comida, y tan en punto y tan

sabrosa, que s e @

| puede servir al rey.

Paró el baile, paró el «cante», aparecieron

dos gitanos trayendo un enorme caldero lleno

de arroz amarillento por el cual asomaban trozos de un bactilao de color de cordobán sin

teñir, y el caldero fué sacado en medio del

barranquillo, poique dentro no había espacio para

el círculo necesiuio de los comensales.

Saliéronse todos detrás del caldero desenvainando las cucharas, porque cierta clase de g " i i t e

lleva siempre la cuchara consigo por lo que

pueda sobrevenii

Pancho puso dos cántaros de vino á derecha

y á izquierda del caldero, y empezó el festín.

Siempre había sobre el arroz, ó mejor dicho, dentro del arroz, diez ó doce cucharas.

Celedonia y P a n c h o miraban aquello desde la

puerta del v e n t o r r i l l o con cierta delicia, como

un fondista ve ulrededor de su mesa los gastrónomos que han de ser las trompetas de la

fama de la bondad de sus condimentos.

ü

Don Tadeo se había quedado solo y en la

misma posición que ya hemos dicho.

De improviso se detuvo junto á él un hombre encorvado, cubierto por un gran sombrero

gris alicaído y viejo, con un viejo vestido d@¡

DIEGO

COF RIENTE

gitano, color de avellana, descalzo de pie y

pierna, con unos grandes zapatos blancos, ya

muy usados.

Tenía sobre el hombro izquierdo, arrollada,

una manta, se apoyaba en un garrote, y miraba

con cierta complacencia á don Tadeo, que tan

abstraído estaba, que no había reparado en él.

—¿Me da su merced un polvito de cucaracha—dijo el gitano—, que con este calor que

hace tengo irritados los orificios de la nariz?

—¡Ah! ¿eres tú, Tiéntalo?—dijo con alegría

don Tadeo, volviendo de su ensimismamiento—:

¿ qué noticias traes ?

—Muchas y buenas—dijo el tío Tiéntalo cogiendo un banco y sentándose en él junto á

don Tadeo—; pero para que hable, déme su

merced ese polvito, que estoy que me ahogo.

¡Vaya un calor que nos ha echado encima su

Divina Majestad.

Y para refrescarse el tío Tiéntalo tomó el

vaso de vino á que no había tocado don Tadeo,

y se lo bebió de u n trago; luego tomó, no ya

un polvo, sino un cuarterón de tabaco de la

gran caja de oro que don Tadeo le presentaba abierta.

—Pues señor—dijo—; traigo unas noticias que

valen cualquier cosa; pues señor, en cuanto yo

salí del aduar, le di aire a los «pinrés», y «jala»

y «jala» (eche su merced tierra para tragársela), me encontré en Cantillana, y ¡válgame

Dios lo que allí había!... ¿quién creerá su merced que estaba allí?

—De seguro estaba don Francisco de Bruna—dijo don Tadeo.

—Quien estaba allí no era don Francisco, ni

don José, ni don Juan; quien estaba allí era

el señor del gran poder.

—¡Pero hombreI... Tiéntalo, tú has perdido

ya el olfato.

—¿Quién, yo? ¡que si quieres 1 ¿cómo que

se me han ido los vientos á otra parte? yo

no sé por qué dice eso su merced.

—Hombre, porque el señor del gran poder

y don Francisco de Bruna son una misma persona.

—¡Mire su merced, y con lo que su merced

sale ahora! yo me llamo Joseíto Arranquibe, y

gracias á que yo me acuerde que me llamo así;

pues que pregunten en toda la gitanería por

Joseíto Arranquibe, y s e quedarán con la boca

abierta, y dirán que en su vida le han visto;

pues lo mismo sucede con ese señor, y es

que á la gente se la conoce por el mote, ¿entiende su mercedt? y como el mote de ese señor don Francisco es el señor del gran poder,

vea su merced como yo no podía dar con él

por el otro nombre.

—Pero en fin, ¿ y qué?—dijo impaciente don

Tadeo.

—Qué había de ser, que el señor del gran

poder tenía preso hasta el campanario de la

iglesia, y andaba formando allí un proceso que

¡válgame Dios! á I03 de Cantillana les va á

13

pasar una desgracia: á mí me lo dijo uno que

ha huido, y yo, cuando supe que allí le echaban mano hasta' á los mosquitos, me afufé y tomé

por el camino de Sevilla; pero luego dije: no

señor, no, que puede suceder que el señor del

gran poder tenga extendidos por el camino sus«esbirros», y me echen á mi la mano y m e

metan en el «estaribel», y entre si fué ó sí

no fué, si hizo ó no hizo, me tengan á mí,

sólo Dios sabe cuánto tiempo; con que fuera del

camino, Tiéntalo, y por la cruz de la Ermitilla, me metí por un caminejo; pues ha d e

saber su merced que á poco que anduve, el

camino se fué haciendo de «laja» (ya sabe su

merced, nosotros llamamos aquí «laja» á la pizarra) : ¿ y qué cree su merced que vi yo en

aquella pizarra? pues poca cosa, un reguerode sangre que el sol había secado, y allá lejores, lejotes, un pordiosero que iba mirando aquel

reguero de sangre: no crea su merced que era

mucho, una mancha aquí, otra allá; en fin, un

goteo, pero el goteo seguía: apreté yo á las

canillas, alcancé al pordiosero, ¿ y con quién

dirá su merced que me topé? con Regadera:

¿su merced no sabe quién es Regadera? pues

Regadera es u n buen mozo que se gana la vida

como puede, y que Dios nos libre de él en

un mal camino y en una noche obscura.

En fin—le dije yo—; ¿qué andas tú buscando

por aquí que pareces un perro perdiguero?

—No dices mal, Tiéntalo—me contestó Regadera—; que ando perdigueando una perdiz á

quien le solté esta mañana una poca de mostacilla, y que se me fué pero mira tú lo que

es ser buen cazador: por esta sangrecita m e

voy yo adonde está el pájaro, y me lo como.

Ha de saber su merced, que Regadera y yo

nos conocemos hace mucho tiempo, y tenemos

mucha confianza.

—Y dime, tú—le pregunté—; ¿por qué tiras-:

te tú á esa perdiz?

—Hombre, porque era muy mala perdiz de

reclamo que nos engañó y se fué con el perdigoncillo; lo que sentiré será que al perdigón le haya alcanzado algún plomo, que sería

lástima, porque el perdigón Vale mucho dinero.

—Pero en fin, ¿que es ello?—dijo don Tadeo—: déjate de figuras y de circunloquios, Tiéntalo, y vamos al negocio.

—Pues el negocio es que anoche el Pardo,

que era un mozo crudo de los pocos que andan por el mundo, y que servía á la señora marquesa de Becerril, que es una moza de

aquellas que no s e ven más que por milagro en el a ñ o santo, se salió á los olivares,

y se arregló con un puñado de buenos mozos

para llevarse y entregarle á la marquesa de

Becerril, por el dinero que diera, una niña como

de seis años, que estaba en el cortijo del

Reloj, orilla de la barca de Cantillana; pero como

Jeselito el N e n e , el barquero, guardaba la niña',

se determinó matarle, porque ya sabe su merced el mozo «barí» que era el Nene.

1

11

MANUEL

FERNÁNDEZ

—¡Lástima ha sido grande la muerte del

Nene!—dijo don Tadeo.

—Yo me quedé como quien ve f a n t a s m a s continuó Tiéntalo—, y se me saltaron dos lagrimones; porque ha de saber su merced, que

la Flora, la mujer del Nene, es biznieta de

la mujer de un primo de una comadre mía,

y por eso la sangre me tira por la Flora: pues

señor, resulta que Pardo se la buscó de modo,

que mientras los amigos estaban despachando

al Nene, en lo cual han hecho mal y les pesará, porque yo no lo dejo así, el Pardo se

largó con la niña, y la llevaba á caballo que

«sastillaba», cuando lo v i o Regadera, y quemado por el chasco que les daba, le soltó un

trabucazo que le dio; porque si no, ¿de quién

era aquella sangre que se veía sobre las «lajas»?... pues seguimos, seguimos, seguimos, ¡y

adonde fuímo/s á parar!... ¿adonde creerá su merced que fuimos á parar?

—¿Qué sé yo, hombre, adonde iríais á parar

vosotros? no me muelas y acaba.

—Pues fuimos á parar al cortijo de los Pedernales, y nos encontramos la puerta abierta

y dentro no había nadie, porque los mozos estaban allá trabajando en el otro lado; y como

á nosotros los mozos no nos importaban nada

pos metimos, empezamos á tomar un refresco

«on una limeta de aguardiente que estaba en

el vasar, y luego registramos y nos encontramos

con una puerta cerrada; pero ¿para qué ha

hecho Dios los ganchos? jno quiera Dios que

nunca se me caigan á mi de encima! ¿ni dón3e hay mejor cerrajero que yo, que toda mi

vida he estado andando entre hierro? abrí en

un dos por tres la puerta y entramos; ¿y qué

querrá creer su merced que encontramos?

—Dímelo, Tiéntalo, y no me preguntes si creo

6 no creo.

—¡Válgame Dios y qué súbito ha hecho su

Divina Majestad á su merced! ¿Qué gracia tiene

la conversación sino se le hecha sal y pimienta?

Pues señor, nos encontramos... ¿ á quién creerá su

merced que nos encontramos? Pues nos encontramos un «mulo» que me hizo dar tres saltos como

si hubiera sido un corzo; un «mulo» que estaba tendido en una cama, más tieso y más feo

que el mismísimo «mengue»; ¡calle su merced

que los pelos se me pusieron á mi de punta, y

me entró un sudor que parecía lo mismito que si

hubiera yo salido del ríol

—¿Y quién era el muerto?

—¿Pues quién había de ser el «mulo» más

que Pardo, á quien había «amulabao» Regadera?

bien decía él, que á la perdiz le había agarrado

la mostacilla, y tan bien, que aunque se salió

del tiro, fué á morir á los quintos infiernos:

como Regadera es castellano, y los castellanos

no les temen á los difuntos, allí se estuvo

dentro, enterándose bien y «pincharando» si había algo que afanar, mientras yo estaba fuera

dando diente con diente, y luego se vino trayéndose las sábanas el angelito, y eso que es-

Y GONZÁLEZ

taba todo «pingando» sangre, y yo le dije: ¿á qué

quieres tú llevar ese comprometimiento, hombre? ¡pues di № que si nos cogen con todo

eso colorado, nos aviamos y hacemos un pan

como unas hostias | ¿ qué necesidad tenemos de

ese cuerpo de delito?

—¿Crees tú que si nos cogen—me dijo Regadera—, no es bastante cuerpo d e delito mi

persona? ¡Vaya, hombre, pues si estoy yo sentenciado tres veces en rebeldía á horca, y dos

de ellas con arrastre y descuartizo I para que

me ande yo. con miramientos con estas bagatelas; calcula tú qué me podrán hacer á mi por

un «asesinio» más si me entrecogen; pero ¡cal yo

siempre ando por lo llano para ver mucha! tierra, y tengo yo los ojos de larga vista, y á

tres leguas «endico» yo un miguelete y tomo

pipa, y me trasconejo, que ni una zorra, muchacho, que ni una zorra; y di tú que está

bien guardado el cortijo, eso sí; mira tú los

mozos, barbecheando en el quinto infierno, y

aquí nadie.

—Aviva, hombre, aviva—dijo don Tadeo—, que

le echas demasiado sal y pimienta á la conversación.

—¡Como si nos corrieran moros!—dijo el tío

Tiéntalo; pero en fin, vamos andando: pues ha

de saber su merced que Regadera «guluzmeó» por

el cortijo y se metió en el morral dos panes,

y eso porque no le cabía más, y entre el sombrero

y entre los buches de la ropa tres ó cuatro cuerdas

de longaniza, y seis ó siete morcillas; y mire

su merced que se me «regüelve» el estómago solamente en pensar con el calor que hacía, como

se las comería luego y con qué mistura Regadera ; ¡ c a ! si aunque le ahorcaran no se perdería

nada, por lo gorrinote que es; en fin, en estas

y en las otras, y yo que me .estaba fuera

sentado al fresco, de manera que no podían verme

los mozos, reparé que en el polvo del caminillo

había un carril hondo, y que el carril se metía

por un barbecho, y que era del día, porque sobre

él no había pasado nadie, y yo dije á Regadera

cuando salió todo hinchado del robo que traía

encima, que todo no valía cuatro cuartos, porque

era ropa y comida, ¡miseria! y es que hay hombres «agoniosos» que lo mismo se enfangan en

un montón de oro que en un montón de basura;

pues yo le dije: hasta aquí nos ha traído la

sangre, y desde aquí nos van á llevar estos

carriles adonde vamos á encontrar la niña.

—¿Y la habéis encontrado?—dijo con impaciencia don Tadeo.

—Vaya, deje su merced, que no hay prisa,

que la niña está bien segura y no se va, y

oiga, porque yo no sé contar las cosas sino

por sus pasos; vamos, que se me trabuca la

lengua y no doy i con bola en no yendo

por mi camino; pues oiga su merced: nos metimos entre los (Tos carriles Regadera y yo, y hala,

y dejándonos atrás tierra que era una bendición, y mucho más porque vimos venir por

el camino real un coche con seis muías como seis

p

e

MANUEL

FERNÁNDEZ

eleafntes, con unos campanillos que se oían á

diez leguas, y con seis mozos «cruos» á caballo,

con escopetas, que metían «canguelo», que si no

eran de la buena vida, por la facha podían

serlo; nos «achantamos» á la «verità» de una

peña para que no nos vieran, y desde allí los

estuvimos «filando» hasta que vimos que se iban

hacia el cortijo, y entonces tomamos de pies

y siempre entre los dos carriles, y mire su merced

que los carriles iban por el secano, y siempre

entre el secano, y yo decía: Regadera, por aquí

se han llevado la niña, estira las patas, hijo,

estíralas, que no se diga que el más viejo se

deja atrás al más mozo, que puedes tú ser mi

biznieto, y aun todavía... vaya, venga otro polvito, señor, que se me seca la nariz y no! puedo

resollar bien.

S

Don Tadeo sacó su caja, la abrió y la presentó al tío Tiéntalo, que le dio un tiento que

la dejó temblando.

Sorbióse con delicia el tabaco, se sacudió la

]nariz y continuó de esta manera:

—Pues andando andando, y como á la legua

y media, los carriles se metieron por la dehesa

de los-Umbrales, y como la hierba, aunque agostada, está alta allí se perdieron miserablemente

los carriles, y allí me paré yo y le dije al

otro: ¿sabes tú quién anda por aquí, Regadera?

—Sí, hombre; por aquí anda el tío Golondrinos, mayoral de ganado cabrío y de lana, que

tiene su majada allá, más allá de aquellos árboles.

—Pues á ver si vemos algo de provecho, Regadera; vete tú por un lado, que yo me iré por

otro; y luego, mira, allí nos podremos juntar

á orilla de aquel olmo, que está más solo que, un

pobre.

Con que Regadera echó por un lado, y yo

eché por otro, y á la fin y á la postre yo di

con la majada, y vi en ella un carro de toldo,

y luego me fui al chozón á pedir agua, y me

vi- al mayoral, que es un viejo, y á doa mujeres,

que son sus hijas sin duda, y á otra mujer

que parecía de fuera, que era muy buena moza,

y sobre una cabecera y tapada con pieles una

niña muy rubia y muy hermosa, amarilla como

si tuviera calenturas, y de unos seis años, y

la color de los ojos no se laf vi porque los tenía

cerrados el angelito; yo me hice el manso y el

tonto, y lo «pincharé» todo como si tal cosa,

y me eché un buen trago de «pañí» muy fresco

que me dieron, y lluego otro de «mostagán» amon tillado para la sosiega, y con un Dios se lo

pague á s u s mercedes me salf y me fui al olmo,

Y allí me encontré ya «achantao» á Regadera,

trae antes que yo había entrado en el chozón

f había pedido limosna; pues buen mozo, le dije,

ha llegado la hora de ver la verdad: ¿puedes

tú encontrarte por aquí algunos compañeros que

estén á la mira para que Ja niña no se pierda?

Y

GONZÁLEZ

15

—¡Vaya si puedo! me contestó: en dando yo

media vuelta tengo ya seis ó siete buenos mozos ; pero ¿ qué vamos ganando ?

—Toma en señal y para ir haciendo boca.

Y le di tres «jaras» de las que su merced

me había dado, tan relucientes, tan doraditas

y tan ricas, con sus dos mundos y un rey

con unas narices, que ¡ bendito sea Dios 1 ¡

—¿ Y es esto todo el aceite que se ha de

echar en la lámpara? me dijo Regadera.

—Hombre, le dije, eso es para ti, para los

otros ya habrá; pero no te corras mucho ofreciéndoles, porque te advierto que cuanto más

barato ajustes al borrego, más cogerás tú.

—Vaya, pues bueno, me contestó; ¿y qué es

lo que hay que hacer?

—Nada, hombre, nada, le dije; tener cuidado

con que la niña no se pierda, ¿tú entiendes?

y esto por poco tiempo, porque no tardará en

venir el amo; y mira, procura que haya aquí

uno junto á este olmo esperando, para que sepamos lo que hay.

—Anda, anda con Dios, me dijo, y descuida

que no faltará nada.

Y yo me vine y aquí estoy, y si he' tardado

es porque he hecho mucho, más que nadie, porque al fin y al cabo esos tontos que están

ahí fuera, alborotando más que valen, se han venido con las manos Vacías.

—Pues mira, échalos para adentro, que ya.

habrán comido.

—¡Bah! ¿pues si están retozando como mulos? ¡bendito sea Dios, y cómo se echan á

perder los tiempos! ¿ quién ha visto en la vida

retozar una «gachí» con un castellano? A ver

tú, galana, si no te dejas querer tanto de ese

estudiante. Hombre, ¿que tendrán estos sombreros de tres picos, roídos, que se pegan á ellos

las mujeres como l a s moscas á la miel? A ver

si meto yo mano al acial y emparejo á alguien

1 sinvergüenzas! á ver, adentro todo el mundo,

que el señor don Tadeo tiene que decir.

Entraron todos los que estaban fuera en el

ventorrillo, como un enjambre que se mete por un

agujero.

—¿Cuántos son los pastores que hay en la

majada?—preguntó don Tadeo al tío Tiéntalo.

—Lo menos quince—contestó el gitano—, porque son tres mil cabezas del señor marqués de

Serrate, y es suya la dehesa, y los guardas

son otros cuatro ó cinco, y hay un mundo

de perros, con cada carlanca que mete miedo.

—A ver—dijo don Tadeo—¿dónde hay una

docena de hombres que se atrevan con toda

esa gente y con todos esos perros?

—Déjeme su merced á mí—dijo el tío Tienta

lo—, que yo sé' de. qué pie cojea cada uno,

y aquí, el que parece más roñoso y menos persona, aquel es el que más vale. Ven ttf acá,

16

DIEGO

Musamuse, que te pintas solo para tocar el

pandero, muchacho; ¿traes algo qué?

Adelantó un estudiante de cuatro pies de altura, enteco, y que parecía tísico, y desenvolviéndose de las bayonetas, enseñó un retaoo, y una

charpa de pistolas.

—Bueno, tú eres el número uno; échate á

aquel rincón; oye tú, Alones, echa para adelante.

Salió de entre la multitud uno de los cazadores ambiguos, y miró con aire estúpido á don

Tadeo.

—¿Le ve su merced ahí, que parece que en

su vida ha comido más que sopas?—dijo el

tío Tiéntalo—; pues tiene el «gachó» unas entrañitas más negras que la pez: ¡y que no

da el alma m í a ! ¡si parece que el indino tiene

las balas en los ojos! tú eres el número dos;

anda, vete con Musamuse: ¿por dónde anda Cerrón?—dijo el tío Tiéntalo.

Adelantó un estudiante fornido, capigorrón, descarado, que hizo una pirueta y saludó á don

Tadeo, quedándose en la posición primera de bolero.

—Cicerón diréis, tío Tiéntalo—dijo el estudiante—, que no Cerrón, que el cerrado de cascos lo

sois vos, y no me mudéis á mí los bautismos,

porque no hay por qué ni para qué.

—Pues este—dijo el tío Tiéntalo haciendo caso

omiso de las palabras del estudiante—, sobre ser

de buen temple, tiene más picardías que una

zorra y más registros que un misal, y para

espolique es como no hay otro en el mundo;

tú eres el número tres, Cerrón, que lo que es

eso otro, yo no lo sé decir; y si te ofendes,

otro tanto te pierdes, y yo me quedo como me

estaba: anda al montón, hijo, anda al montón.

Hizo otra pirueta Cicerón, y se fué con los

otros dos.

—A ver, aquí, ¿dónde está la rata? A ver,

Patita, venga su merced acá, señora.

Apareció una gitana como de catorce á quince

años, resuelta, enérgica y bastante bella, dado

su tipo, pero con la mirada poderosa y hombruna.

—Diga su merced, la preguntó el tío Tiéntalo:

¿qué es lo que su merced es capaz de hacer,

hermosa ?

<

—Yo, lo que haga el primer nacido, y que

sí, que está dicho; y quien dijere que no, que

venga' á decírmelo á mí á tiro de nariz, que puede

ser que de la primera mascada eche los sesos

por el cielo de la boca.

Y se metió la mano en el seno.

—Vamos, sosiégate, hija, sosiégate, que aquí

nadie se mete contigo; tú eres el número cuatro,

salerosa: ¿traes lo tuyo?

—¡Vaya! ¡Si lo mío no se me cae á mi

nunca ¡...—contestó la muchacha.

Y soltando en el suelo la canasta de color, de mimbres sin mondar, que traía al hombro, se levantó el primer zagalejo y sacó á

CORRIENTE

luz una honda de cuero, y de un bolsillejo treá

piedras redondas del tamaño de un huevo.

—Pues hágase su merced cuenta—dijo el tío;

Tiéntalo dirigiéndose á don Tadeo—, que con

esa muchacha, y con los avíos que lleva, lleva

su merced una pieza de artillería, porque mire

su merced que este angelito no le t e ñ e ni

á una escopeta, porque alcanza ella con su

honda donde no hay escopeta que alcance, y

da donde quiere; y no es por fuerza, que ya

ve su merced que esto es un colorín, sino por

maña y por la manera que tiene de voltear

la honda antes de soltarla: ¡ca! ¡si el trallazo

que da parece un escopetazo, hombre! y mire

su merced, en diciendo que ella se saca del

seno la tea y empieza á tirar viajes, como

para meter le á un hombre cuatro dedos en el

cuerpo no e* menester mucha fuerza, por ligera y porque se va de entre las manos y

porque se echa encima como un relámpago, á

Dios padre lo da. ¡Dios me perdone 1 que su

Divina Majestad está muy alto, y no hay brazo que le alcance. Anda, hija, anda, que cuando

se presenta ocasión de ganar unos «archenes»,

no me habla yo de olvidar de tí. A ver Sí

y No, bruto, ven acá.

Apareció un gitano como de veinte años, rehecho y fornido como u n gigante, y liado en

una manta, a pesar del calor que hacía.

—Pues este—dijo el tío Tiéntalo—, aunque vale

mucho por puños y por el «garlochí», que tiene en él tres pelos, y la sangre negra, por

lo que más vale es por los pies y por la

fuerza que Lies le ha dado, que mire su merced, que aun (pie vaya un tiro de seis disparado, este le gana por pies, se tira al morro de

una lanza, y, de allí no se pasa; pues si hay

que seguir ¡i un hambre á caballo, ¿cuánto,

tarda este en agarrarle, en trincarle por una

pata y echarle al suelo?... y mire su merced

le llaman Sí y No...

—Por qué se lo llaman—contestó don Tadeo—:

porque si nos vas á contar la historia de todos

los que vas escogiendo, no vas á acabar nunca.;

La culpa me tengo yo que soy tan amable—

dijo el tío Tiéntado—; pero en fin, paciencia;

y si yo digo ni una palabra más de los otros

siete que hay que escoger, que las que diga

se me metan en el cuerpo vueltas rejalgar;

ven acá, Torete, tú eres el número seis, y cuando llegue la ocasión, ya se sabrá quien tú eres,

y si tienes hi buen brazo para deshacerle de

un estacazo §| alma al moro Muza, aquel que

tenía tres colas y le llevaba cada una un gigante; anda, anda, hijo, y ven acá tú, Tres

y Cuartillo, porque mataste padre, madre, tío

y un «chaval» de seis años, y todo por una

«chávala» de quince, que se murió del susto,

tú eres el número siete: aquí el Cabrito: mira,

hijo, mira, acuérdate de cuando le quitastes el

morrión al sargento de provinciales estando durmiendo con tu prima, y para que no le hiciera falta le cortaste la cabeza; anda, mucha-

MANUEL' FERNÁNDEZ Y

elio: aquí el Avechucho: no digas tú que te

subes por un enlucido y te metes por una

lucana, y te sales por el sótano, porque eso

no hace al caso, ¿ entiendes tú ? y que á bocados

y á coces das más guerra que una muía fals a ; anda, tú eres el número nueve: Cencerrilla,

niña, ven acá.

Apareció una gitana, buena moza, como de

qiünce años, con toda la gracia de Andalucía,

y sonriendo como un ángel.

—Para meterse entre cuero y carne, ninguna

como esta, don Tadeo; y una vez metida, ni

un zaratán hace más daño que ella: ¿ traes lo

tuyo?

Cencerrilla sacó del seno un cordel enseba-

GONZÁLEZ

17

dicho todo; anda allá, hijo, y ven tú, Saltalargo.

Apareció un gitano que, á pesar de su sobrenombre, tenía las piernas cortas, los brazos muy largos y la cabeza muy gorda.

—Pues este es un «tigre»—dijo el tío Tiéntalo—, y también se va al pescuezo como la

Cencerrilla; pero se va con los dientes, y degüella á un hombre lo mismito que quien de>güella á una oveja: con que ya tiene su merced diez «gachos» y dos «gachís» que valen

tanto como los doce pares de Francia, sin contar conmigo, que me voy de general para servir,

al rey, que es su merced; ahora, déles su merced una limosna á esos otros pobres para que se

i

- Pero en fin, ¿Y qué?—dijo impaciente (Pág. 1 3 )

do, que no era más grueso que el dedo meñique, con un lazo.

—La carne se me pega á mi de los huesos solamente de pensar lo que ha sacado de

allí donde yo quisiera estar metido, porque esta

pobrecita se va al pescuezo; en fin, no quiero decir más por no ser molesto; anda, pobrecita, anda, tú eres el número diez: aquí el bachiller Campanario.

Se presentó un estudiante como de veinticuatro á veinticinco años, cenceño, fuerte, atezado, con los ojos inquietos y recelosos.

—A ver, Campanario—le dijo el tío Tiéntalo—,

enséñale al señor don Tadeo tu campana.

Sacó á luz Campanario, de debajo de las

bayetas su trabuco naranjero de bronce, que

parecía un cañón de á cuatro.

—No hay que decir más—dijo el tío Tiéntalo—, porque con decir que este mozo maneja

como una cualquier cosa ese instrumento, está

vayan contentos al aduar los «flamencos», á buscar la cría del lagarto los otros.

Don Tadeo dio seis onzas al tío Tiéntalo,

que haciendo con ellas un abanico las ense*

ñó á todos y dijo:

—Seis son, ¿lo entendéis? seis son, de las

buenas, mejicanas; y dígolo, para que no pueda «birlar» ni un maravedí la tía Cáncana, á

quien las entrego.

Y las dio á una gitana seca y larga, que

parecía á la imagen del pecado.

Entretanto, Pancho había sacado de la c u a dra la jaca de don Tadeo.

Puso sobre ella la maleta, y en la concha

el encaro, y la sacó fuera del ventorrillo.

Pagó don Tadeo la cuenta con exceso, montó, y precedido del tío Tiéntalo, que guiaba,; yj

DIEGO CORRIENTE

seguido de su ejército de doce, se puso en

marcha.

Apenas se había alejado don Tadeo, á quien,

se nos olvidaba decirlo, servía de mozo de espuela Castañuelas, se armó una de palos, mordiscos y puñaladas entre la demás gente sobre

el repartimiento de las seis onzas, que afortunadamente no tuvo otras consecuencias que algún chichón, algún cardenal, algún chirlo, algún ojo hinchado, alguna cara arañada.

Promedió Sancho poniendo en paz á todas

aquellas fieras con cambiar el dinero en plata

menuda, para lo cual tuvo que bajar la Celedonia al escondrijo de la cueva.

Todo se arregló al fin, percibiendo cada cual

una parte de tres pesetas, y en vino un pico

que no era fácilmente divisible por la falta de

cobre, á que tenía derecho cada uno.

De cuya cuenta resultaba, dedjKi arlo el p'co,

que había ascendido á veintiocho reales, que

erajn ciento cincuenta y seis individuos, entre

gitanos y gente «non sancta», la ique había quedado en el ventorrillo.

Bebiéronse cerno mosquitos los dos cántaros

de vino que por los veintiocho reales les dio

Pancho, en cuyas libaciones alternaron ,algunas

disputas, y no teniendo ya. nada que hacer allí,

se fueron, los gitanos a su aduar, y los demás á s u s guaridas.

El ventorrillo quedó otra vez solitario, y Pancho dijo á Celedonia:

Más hubiéramos podido ganar si hubiéramos

sabido lo que trata el del horno; pero así y

todo no ha skto -mal día.

III

La marquesa de Becerril había llegado al cortijo de los Pedernales, y con sor-jiresa le había

visto desamparado.

Los mozos, que estaban barbecheando al otro

lado, y que no se habían apercibido, como sabemos, de nada, creyendo que estaba en el cortijo Correhuela y su mujer, no se inquietaron

tampoco por el ruido de los campanillos, pe: o hubieron de acudir á las voces de los criados

de la marquesa que los llamaban.

Vieron -con extrañeza que en el cortijo no

había nadie, que había algunos trapos por el suelo, que había dejado Regadera al descerrajar el

arca y llevarse la poca ropa que encontró, porque

como sabemos, lo mejor se lo había llevado

la Pe trola.

—Vieron con extrañeza también que faltaban

colchones de la cama, que el carro no estaba en el corral, y que faltaban las muías.

Además, primero ü. la marquesa y sus criados, y luego á les mozos, les había causado espanto el rastro de sangre que terminaba en la

puerta del aposento donde había quedado el

cadáver de Pardo.

El tío Tiéntalo, true había abierto con una

ganzúa aquella puerta, la había vuelto á cerrar.;

Un mozo del cortijo indicó que aquella puerta

se abriese para ver lo que había dentro; pero

la marquesa, que era demasiado experimentada,se opuso, y mandó á los criados montasen para

volverse á Sevilla.

Pero ya no era tiempo.

Se acercaba otro coche por el camino real á

la carrera, y ya muy cerca del cortijo se veían

algunos alguaciles á caballo.

Por o!ra parte venían escopeteros ó mipuelctes.

Esto no agradó mucho á la marquesa, pero

aguardó tranquila.

Apenas llegaron los alguaciles, intimaron la

detención á la marquesa, á sus criados y á los

mozos del cortijo.

Poco después, los migueletes le guardaban á

la redonda, OM) orden de no dejar salir á nadie.

Por último, paró delante del cortijo el coche

que í-e hahíii visto venir por el camino real, se

abrió la portezuela, y del -coche se vio salir al

señor Bruna, pálido, verde, y con la mirada aviesa

y terrible.

Le acompañaba su secretario don Basilio.

—Está de Dios—dijo don Francisco á la marquesa de Beeorril que salía á su encuentro—,

que nos véateos en las afueras de Sevilla y

en malas sil ilaciones, señora. ¿Qué hace vuecencia aquí ?

—Buena m a n e r a de saludar á una dama, señor

Bruna—dijo C U I I una gran serenidad doña Juana

de D:os, y sin perdonar el tratamiento—. Vamos

usía está hoy de muy mal humor, y no lo estoy

yo nn-nos; peto entrad, entrad, señor Bruna, que

vos podéis hnrer lo que yo no me he atrevido

á mandar se haga.

—¿Y qué e s ello, señora mía?—preguntó el

nagis'rado pr.lendie.4o dul ificarse, au que inútilmente.

—Ello es que aquí hay un reguero de sangre

íque continúa fuera, que se pierde en el campo,y que este reguero termina en una puerta cerrada

que yo no he permitido que se abra.

—Ahriréla yo, señora—dijo el señor Bruna.

Y entrando, abarcó en una rápida mirada el

desorden que * notaba en el interior del cortijo,

y con su vara llamó por tres veces á la puerta

del aposento donde estaba el cadáver, y por

tres veces dijo:

Abrid á |,i justicia del rey nuestro señor.Y como nadie contestase, volviéndose á los

alguaciles, dijo:

—Echad eita puerta abajo.

Y como la puerta resistiese, el señor Bruna

mandó buscar un hacha, y hallada á poco ésta,se forzó la puerta y entró el señor Bruna, tras

él don Basilio, y después la marquesa.

—¿Quién sois?—preguntó don Francisco de

Bruna al cadáver.

Y habiendo preguntado lo mismo otras dos

veces, dijo :

—Este hombre está muerto.

0

;

MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ

—Eso, ó es una deducción insensata, ó una

. —Ese hombre—dijo la marquesa afectando que

baja calumnia—dijo la marquesa—: cuando yo

se conmovía—, es mi mayordomo José Pardo.

vtoy á ÍMadrid, permanezco allí poco tiempo; no sé

—Yo conozco mucho á ese hombre—dijo don

vivir lejos de Andalucía, y donde más me gusta

Basilio—: hace ocho años se le sentenció á

vivir es en el campo, en mi inmediata quinta"