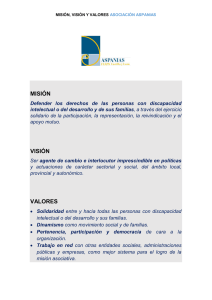

¡POR UN MUNDO ACCESIBLE E INCLUSIVO!

Anuncio