CAPÍTULO II. Discriminación múltiple

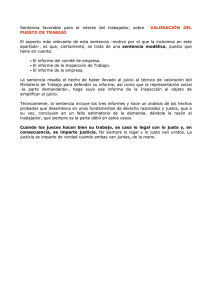

Anuncio