1 Volumen 36 No. 1 Enero-Abril , 2002

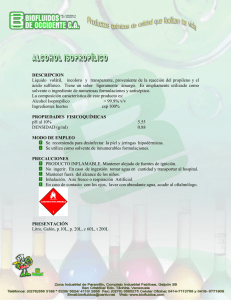

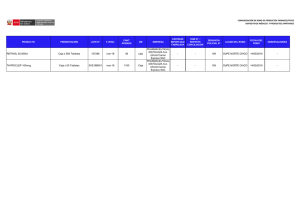

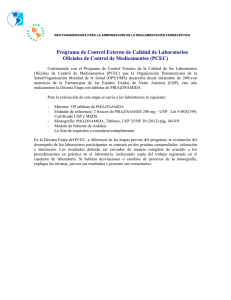

Anuncio