[Tesis de grado] Loyda Marimón

Anuncio

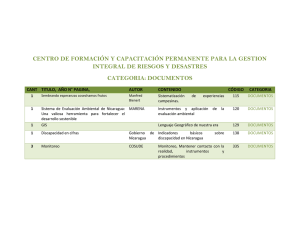

![[Tesis de grado] Loyda Marimón](http://s2.studylib.es/store/data/007310862_1-c58361b023509a561428028b4dd3f554-768x994.png)