UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Umbral

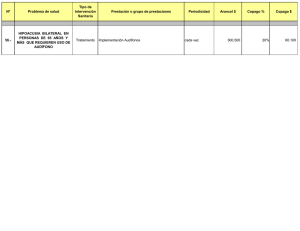

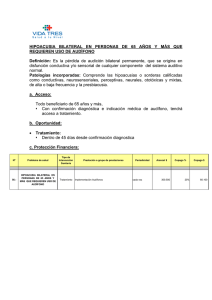

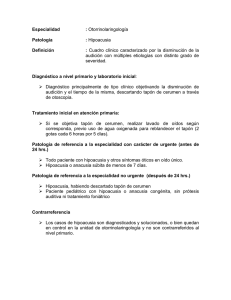

Anuncio