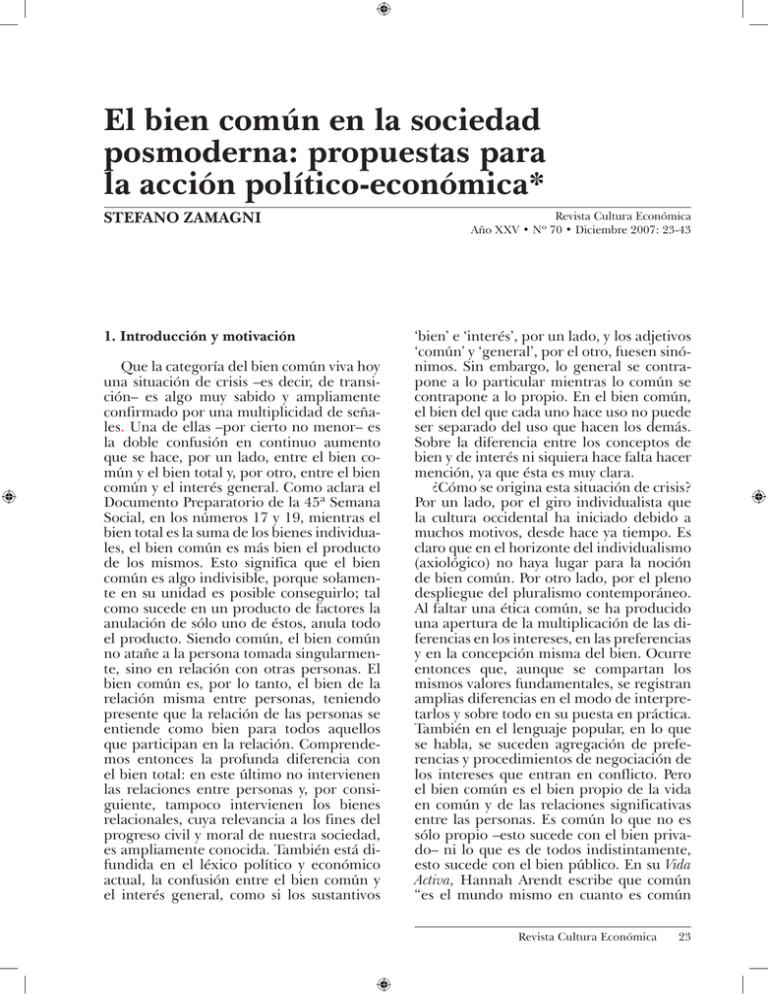

el bien común en la sociedad posmoderna

Anuncio