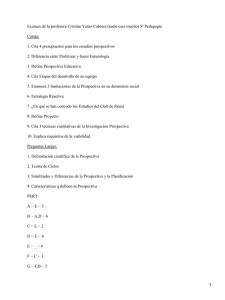

La Prospectiva en Iberoamérica: Pasado, Presente y Futuro - PUC-SP

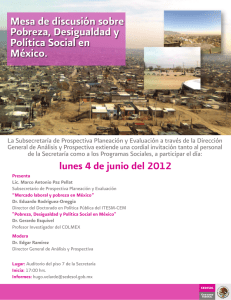

Anuncio