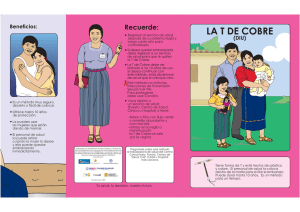

hablando en cobre iii - Fundación Atlantic Copper

Anuncio