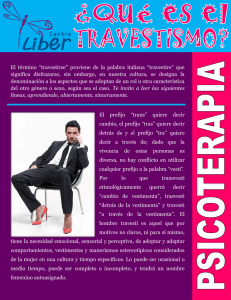

The Language of Transvestism and the Political Limits of the

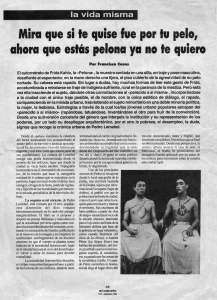

Anuncio